こんにちは。Tradivanceです。

DX化について調べている方の中には、「デジタル化と何が違うの?」「具体的にどんな事例があるの?」「自社でも進められるのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」も目前に迫り、企業のDX推進は待ったなしの状況です。

本記事では、DX化の本質的な意味からデジタル化との違い、製造業・小売業・金融業など業界別の最新成功事例、そして具体的な進め方まで、2025年最新の情報を基に徹底解説します。DX銘柄2025選定企業の取り組みやIPA(情報処理推進機構)の調査データも交えながら、あなたの組織に役立つ実践的な知識をお届けします。

DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革し、競争上の優位性を確立することです。

経済産業省の定義では、次のようにまとめられています。

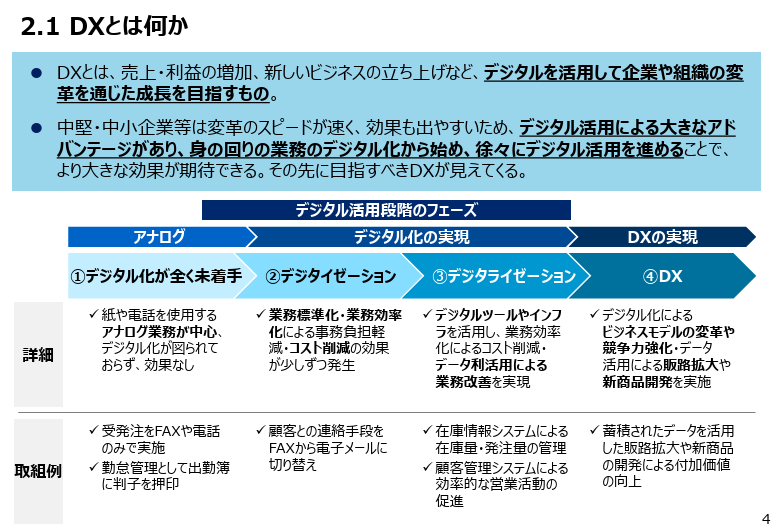

DXとは、売上・利益の増加、新しいビジネスの立ち上げなど、デジタルを活用して企業や組織の変革を通じた成長を目指すもの。

出典:経済産業省 DX支援ガイダンス

単なるIT化やデジタル化とは異なり、企業の理想とする姿へと変革していくこと、新しい価値を創造して社会に貢献することがDXの本質です。

DX事例

DX化の成功には、実際に変革を遂げた企業の事例を知ることが重要です。この章では、2025年にDXグランプリを受賞した企業を中心に、物流業・製造業・小売業における最新の成功事例を紹介します。

各業界が抱えていた課題をデジタル技術でどう解決し、ビジネスモデルをどのように変革したのか。現場の取り組みから学べる実践的なポイントをお伝えします。自社のDX推進のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

物流業|SGホールディングス

佐川急便を傘下に持つSGホールディングスは、2025年にDXグランプリを受賞し、陸運業界では初の快挙を達成しました。AI搭載ロボットによる荷積み・荷降ろしの自動化を進めており、2025年7月にはグループのSGシステムが開発したAI技術を活用した物流現場改革を本格展開しています。

配送伝票の手書き数字をAIで正確に読み取るシステムなど、現場の負担を軽減する取り組みを推進。人手不足が深刻化する物流業界において、テクノロジーで業務効率を飛躍的に向上させています。

- 人手不足による配送遅延や業務負担が深刻化していた

- 手書き伝票の読み取りミスで配送トラブルが発生していた

- 物流現場の作業効率化が急務となっていた

DX戦略の進捗をROI(投資対効果)で測定し、経営判断に活用する仕組みを構築。物流現場の自動化により、作業効率が大幅に向上し、新たな物流サービスの創出にも成功しました。

2030年に向けた「SGHビジョン2030」では、新しい物流で新しい社会を育むことを掲げ、DXを軸とした事業変革を加速させています。デジタル技術を活用した物流DXのリーディングカンパニーとして、業界全体の変革をけん引しています。

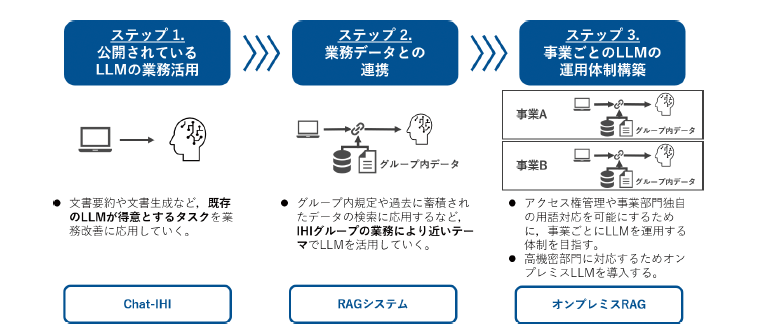

製造業|IHI

航空宇宙・エネルギー・社会インフラなど幅広い分野で事業を展開するIHIは、生成AIを活用した業務改革で注目を集めています。2023年からグループ独自のLLMツール「Chat-IHI」を開発し、全社で生成AIの活用を推進。2025年3月時点で利用可能なユーザーの約3割にあたる4,000名以上が毎日利用する規模に成長しました。

「生成AI使いこなしコンテスト」を開催し、2週間で約60件の活用事例を収集。2週間かかっていたプログラム作成作業を5分に短縮した事例や、画像のテキストデータ化作業を1時間から5分に圧縮するなど、具体的な成果を上げています。

- 複雑な技術文書の検索や情報抽出に時間がかかっていた

- 高度な専門知識の共有と継承が課題となっていた

- 事業領域ごとに異なるセキュリティ要件への対応が必要だった

RAG(検索拡張生成)技術を活用し、グループ内規定や設計基準書などの社内データと連携したシステムを構築。ハルシネーション対策として参照元の原文確認機能を実装し、精度と信頼性を両立させています。

さらに、高い機密性が求められる航空宇宙・防衛事業領域では、オンプレミス環境での小規模言語モデル(SLM)の活用を検証。事業特性に応じた柔軟なDX推進体制を確立しています。

出典:IHI技報

小売業|アシックス

スポーツ用品メーカーのアシックスは、4年連続でDX銘柄に選定され、2024年にはDXグランプリを受賞した実績を持つDX先進企業です。創業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし」のもと、デジタル技術を活用して顧客の心身の健康に貢献する取り組みを推進しています。

ロイヤリティメンバーシッププログラム「OneASICS」を起点に、ランナーのレース登録・トレーニング・レース参加などを包括的にサポートする「ランニングエコシステム」を構築。従来の製品販売型ビジネスから、顧客体験価値を提供するサービス型ビジネスへの転換を実現しました。

- 製品販売後の顧客との継続的な接点が不足していた

- デジタルネイティブ世代への対応が急務となっていた

- グローバル市場での競争力強化が必要だった

Meta Platformsと共同開発したバーチャルスポーツ「DISC」を無料公開し、新たな顧客体験を創出。ITに造詣が深い社長自らがDX戦略をリードし、グローバルに照準を合わせた事業展開を推進しています。

「ブランド体験価値向上」と「オペレーショナルエクセレンス」においてデジタル戦略を効果的に活用している点が高く評価され、DX実現能力のお手本ともいえる企業として注目を集めています。

出典:アシックス公式サイト

デジタル化とは?DX化との違い

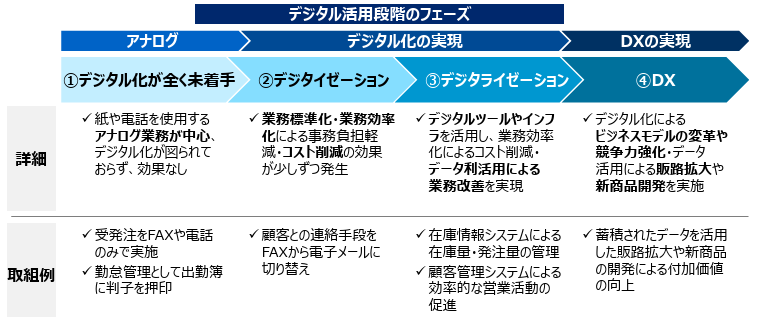

DXとデジタル化は混同されがちですが、その目的と範囲は大きく異なります。経済産業省の資料では、アナログな業務をまずはデジタル化し、徐々に業務効率化やコスト削減をすすめる手段をデジタル化としています。一方、DXはデジタル技術を活用してビジネスモデル全体を変革し、新たな価値を創出する取り組みを指します。

この章では、両者の本質的な違いを明確にし、なぜデジタル化だけでは不十分なのか、そしてデジタル化がDX推進においてどのような役割を果たすのかを解説します。正しい理解が、効果的なDX戦略の第一歩となります。

デジタル化とは

デジタル化は主に社内業務の改善に焦点を当て、紙の書類を電子化したり、手作業をシステム化したりすることで、時間とコストを削減します。具体的には、紙の申請書をオンライン化する、請求書を電子化する、会議をオンラインで行うなどが該当します。

デジタル化は「いままでの業務を効率的にすること」に主眼が置かれ、既存の業務プロセスを維持しながら効率を高める取り組みです。一方、DXはデジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革し、顧客や社会に新たな価値を提供することを目指します。

デジタル化に着手した上で、その先の「DX」を進めていくことが必要です。DXとデジタル化の間に明確な区別があるわけではなく、デジタル化を通じて蓄積されたデータや知見が、DXの実現につながります。

実際に弊社では、AIやRPAを活用したデジタル化やDX化を支援させていただいていますが、DX化の前に既存業務をデジタル化に合わせた形で組み直し、データを蓄積してデジタル化からDX化に向けた前段階の準備に一定の工数が必要になることも往々にしてあります。

実務を変えていくので効果創出だけでなく、現場担当者の納得感や新業務プロセスの浸透、DXに向けたPoCによる確認等、クイックウィンで早期に期待できる効果を刈り取りつつ、プロジェクト全体は丁寧に進めることが必要です。

デジタル化はDX推進に必要な手段

デジタル化は、DX推進の土台となる重要なステップです。多くの企業は、まず業務のデジタル化から始め、そこで得られたデータや知見を活用してビジネス変革へと進んでいきます。

DX推進には「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」という3段階のプロセスがあります。第1段階のデジタイゼーションでアナログ情報をデジタル化し、第2段階のデジタライゼーションで業務プロセス全体を最適化、そして第3段階でビジネスモデル変革を実現します。

SGホールディングスの事例でも、配送伝票のデジタル化というデジタル化が、AI活用による物流変革というDXにつながりました。アシックスも、顧客データ基盤の整備というデジタル化があったからこそ、ランニングエコシステムという新しいサービスモデルを展開できたのです。

重要なのは、デジタル化で終わらせず、その先にある価値創造を見据えること。段階的にデジタル化を進めながら、常に「これが顧客や社会にどんな新しい価値をもたらすか」という視点を持つことが、真のDX推進への鍵となります。

アナログ業務をDXで変革

DX化を推進すると言っても一足飛びには進めません。ステップを切ってDX化する対象を定め、解決するアプローチやソリューションを見定めます。

この時に、様々なツールや手法を検討し、企業に合わせた効果創出時期や費用・導入期間・リスクや拡張性(海外展開や組織規模に合わせたスケール余地など)の評価軸を設定して、見極めることが必要です。

どのアナログ業務からデジタル化するか

DX推進の第一歩は、現状の業務を洗い出し、デジタル化の優先順位を決めることです。まず対象業務を可視化し、概算でも良いので定量的に効率化余地を検討します。業務効率化やコスト削減を考える際には、「そもそもやめる」ことをまず検討すべきです。

次に「現業の業務のやり方が違っても集約できないか」を考えます。分母の〇%を削減する取組みなので、分母はなるべく大きくしたいところです。

- 業務の棚卸しで全体像を可視化し、改善インパクトの大きい領域を特定する

- 「廃止→削減→標準化→自動化」の順で検討し、無駄な業務を根本から見直す

- 部門ごとに異なる業務プロセスを標準化し、集約可能な業務を洗い出す

そのため、部門を超えて全社的に一緒にできる業務を洗い出したい。バックオフィス業務の請求書処理や経費精算など、共通化できる業務から着手することで、効果を最大化できます。

例えば、バックオフィス業務等、集約化・効率化しやすい業務から始めて効果や変革の実感値を持つことも重要な場合があります。私たちが支援させていただく際にも特定の部署や業務で効果を創出して「実際に変わる」「楽になる」という実感を作りながら、大きな変革へと進んでいくことは効果的に進むことが多いです。

どのツールを使ってデジタル化するのか

効率化する業務が決まったら、効率化やコスト削減に向けたステップを決め、ツールや手法を整理します。

その際、単なる業務効率化にとどまらず、蓄積されるデータや関係ができる取引先、新しい販路拡大や商品価値の向上等の展開余地を考えることが重要だと考えています。

ツール選定では、機能要件だけでなく、セキュリティ対策、導入・運用サポート、他システムとの連携性、将来の拡張性などを総合的に評価していきます。

- 効果創出時期、初期費用と運用コスト、導入期間の3軸でツールを評価する

- 蓄積されるデータの活用可能性を見据え、将来のビジネス展開につながるツールを選ぶ

- 海外展開や組織拡大を見据えた拡張性とセキュリティ要件を確認する

この整理がDXとしてビジネスモデルの変革や競争力強化に資する取組みに発展できるかの分水嶺となります。目先の効率化だけでなく、データ活用による新サービス創出やビジネスモデル変革まで見据えた選定が成功の鍵です。

デジタル化からDX化はスモールスタートから

DX推進では、いきなり全社展開するのではなく、スモールスタートで始めることが成功の鍵です。まずPoC(概念実証)で小規模に検証し、効果を確認してから段階的に拡大します。改善インパクトが大きく、かつ小規模で着手可能なテーマから始めることで、初期投資を抑えつつ確実な成果を積み上げられます。

成功したパイロット事例をテンプレート化・マニュアル化し、他部署への横展開を進めます。この際、期間・対象・効果指標を明確にし、定期的にPDCAサイクルを回して改善を続けることが重要です。全社一斉の導入は現場の混乱を招くため、部門やエリア単位での段階的展開を経て、最終的に全社展開へと進める方法が確実です。スモールスタートで得た知見と成功体験が、組織全体のDX推進の原動力となります。

デジタイゼーション、デジタライゼーション、DXの中身を知ろう

デジタイゼーションとは

デジタイゼーションとは、アナログで管理していた情報やデータをデジタル形式に変換することを指します。経済産業省の「DXレポート2」では「アナログ・物理データのデジタルデータ化」と定義されています。

これはDX推進の最初の段階であり、既存の業務プロセスそのものは変えずに、部分的にデジタル化を進める取り組みです。

具体的には、紙の書類をスキャンしてPDF化する、請求書や契約書を電子化する、承認印を電子印鑑に置き換える、ビデオテープをデジタルファイルに変換するなどが該当します。電話やFAXでのやり取りをメールやチャットに切り替えることもデジタイゼーションの一例です。これらの取り組みにより、情報の検索や共有、管理が効率化され、業務の土台が整います。

デジタライゼーションとは

デジタライゼーションとは、デジタル技術を活用して業務プロセス全体を最適化し、新たな価値を生み出すことを指します。経済産業省の定義では「個別の業務・製造プロセスのデジタル化」とされ、デジタイゼーションで電子化したデータを活用して、業務フロー全体を改善する段階です。

具体例としては、販売した製品にセンサーを搭載してリアルタイムで使用状況を把握し、消耗品の自動発注やメンテナンスサービスを最適化するシステムが挙げられます。

また、人が手作業で行っていた膨大な作業をRPAで自動化したり、AIを活用した検査自動化システムを導入したりすることもデジタライゼーションに含まれます。

デジタイゼーションが「守りのデジタル化」なら、デジタライゼーションは「攻めのデジタル化」といえます。複数のデジタル技術を組み合わせることで、既存サービスとは異なる新しい顧客体験を提供できるようになります。

実際に紙やアナログでやっていた業務をマクロやGAS・RPA、時にはSaaS系のサービスと連携するだけでも、かなり自動化による「楽になった」という実感は得やすいかもしれません。更に、各ツールの運用からでもいいので社員の方ができるようになっていくと他業務や他部署への展開がしやすくなるでしょう。

デジタイゼーションとデジタライゼーションのDXとの違い

デジタイゼーション、デジタライゼーション、DXは、それぞれデジタル化の段階と範囲が異なります。デジタイゼーションは業務フローの一部をデジタル化すること、デジタライゼーションは特定の業務プロセス全体をデジタル化すること、そしてDXは企業のビジネス全体をデジタル化することで、ビジネスモデルや企業文化そのものを変革していくことを意味します。

デジタイゼーションの電子化によって業務の効率化を行い、デジタライゼーションによって業務フローが最適化し、部署全体のデジタル化を実現します。そしてDXでは、それを全社に展開し、顧客や社会に新たな価値を提供するビジネスモデルへと変革します。

つまり、デジタイゼーションとデジタライゼーションはDXを実現するための段階的なステップであり、最終的なゴールがDXということになります。デジタイゼーションで情報をデジタル化し、デジタライゼーションで業務を最適化し、その先にDXによるビジネス変革が待っているという関係性です。この3段階を正しく理解し、順を追って進めることが、DX推進の成功につながります。

まとめ: DXとは!DX化の事例をもとにデジタル化との違いを整理

DXとは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化を変革し、顧客や社会に新たな価値を提供する取り組みです。単なるIT化やデジタル化ではなく、企業の競争力を根本から高める変革であることが重要なポイントです。

本記事で紹介したSGホールディングスの物流DX、IHIの生成AI活用、アシックスのランニングエコシステムなど、2025年のDXグランプリ受賞企業の事例からは、業界の枠を超えた革新的な取り組みが見えてきます。これらの企業に共通するのは、デジタル化で終わらせず、その先のビジネス変革まで見据えている点です。

DX推進には、デジタイゼーション(アナログのデジタル化)、デジタライゼーション(業務プロセスの最適化)、デジタルトランスフォーメーション(ビジネスモデル変革)という3段階があります。まずはアナログ業務の棚卸しから始め、優先順位をつけてスモールスタートで検証し、段階的に全社展開していくアプローチが成功への近道です。

デジタル化とDXの違いを正しく理解し、自社の現在地を把握した上で、将来のビジネス変革を見据えた戦略を立てることが重要です。効果創出時期、費用、拡張性などの評価軸を設定し、データ活用による新たな価値創造まで視野に入れたツール選定を行いましょう。DX推進は一朝一夕には実現できませんが、着実にステップを踏むことで、確実な変革を成し遂げることができます。