こんにちは。Tradivanceです。

AIエージェントとしてGoogle Workspaceアプリ間の自動化やGemini連携等ができるGoogle Workspace Flows(ワークスペースフロー)の効果的なプロンプト設計について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

特に「どのようなプロンプトを書けばいいのか」「失敗しないプロンプト設計は?」「セキュリティ面で注意すべき点は?」といった疑問を抱えている方は多いと思います。

実際に私たちもGoogle Workspace Flowsのプロンプト設計には注目していますが、2025年11月現在アルファ版の新機能であるため、曖昧なプロンプトでは意図しない動作になったり、AIによる自動化のリスクを考慮しないと業務上のミスにつながる可能性があるなぁ・・・と考えています。

だからこそ本記事では、Google Workspace Flowsのプロンプト設計について、2025年11月時点の最新情報を基に解説していきたいと思います。具体的なプロンプトの書き方のコツから実践事例、注意すべきリスクまで、皆さんが最適な活用方法を見つけるための情報をお届けしたいと思います。

本記事で得られる情報・解決する悩み

- Google Workspace Flowsで効果的なプロンプトの書き方と基本原則

- 目的別の具体的なプロンプト事例とテンプレート活用方法

- プロンプト作成時に避けるべき失敗パターンと改善策

- セキュリティリスクと変数の安全な利用方法

- エージェント作成とGemini連携での実践テクニック

- アルファ版における制約事項と回避策

Google Workspace のGoogleスライドとは?

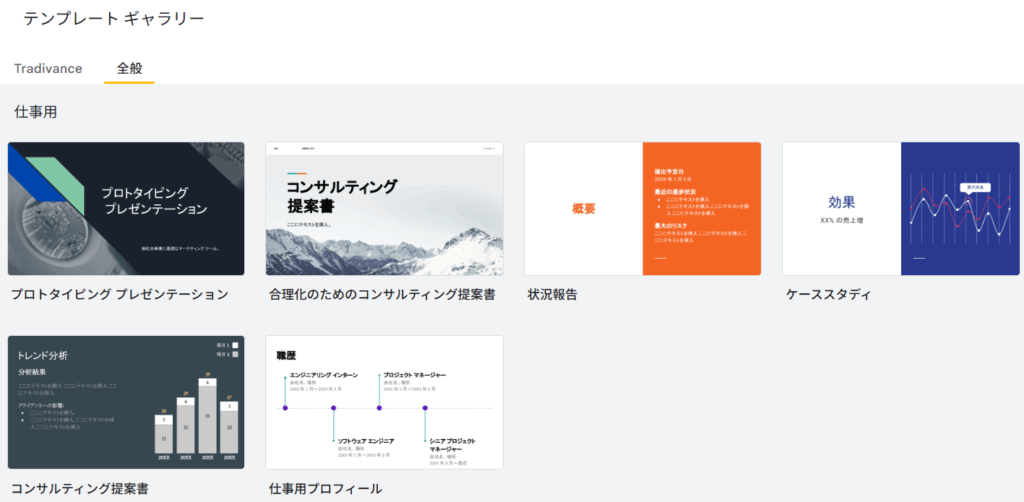

Googleスライドは、Google Workspaceに含まれる無料のクラウド型プレゼンテーション作成ツールです。インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、複数人でリアルタイムに共同編集できる点が最大の特徴となっています。

2025年現在、Gemini AIとの連携により、テーマを入力するだけでスライドの構成や文章を自動生成することも可能になりました。

ビジネスシーンでの企画提案、教育現場での授業資料、イベントでのプレゼンテーションなど、幅広い用途で活用されており、自動保存機能やテンプレートの豊富さから、初心者でも安心して使い始められるツールです。

Googleスライドとは、Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用できるオンラインプレゼンテーションツールです。クラウド上で動作するため、OS環境を問わず利用でき、リアルタイムでの共同編集機能により、チームメンバーと効率的に資料を作成できます。変更履歴の自動保存や豊富なテンプレート、Gemini AIによる自動生成機能など、プレゼン作成に必要な機能が揃っています。

Googleスライドを使えば、テンプレートを選んでテキストや画像を追加するだけで、見栄えの良いプレゼンテーション資料が作成できます。最大100人まで同時編集が可能なため、チームでの資料作成がスムーズに進み、コメント機能やチャット機能を使ってリアルタイムでフィードバックを交換できます。

2025年10月からはGemini AIのCanvas機能でプレゼン資料を自動生成できるようになり、作業時間を大幅に短縮できるようになりました。シンプルなデザインを心がけ、箇条書きや視覚的な図表を効果的に使うことで、誰でも「伝わる」資料を作成できます。

共有設定には注意が必要ですが、適切に権限を管理すれば、安全にビジネスで活用できる便利なツールです。

Google スライドの特徴

Google Workspaceに含まれるGoogleスライドは、クラウドベースのプレゼンテーション作成ツールとして、多くのビジネスシーンで活用されています。Webブラウザがあればどこからでもアクセスでき、チームでの資料作成を効率化する機能が充実しています。

本章では、Googleスライドの主要な5つの特徴について、実際の活用シーンとともに詳しく解説します。従来のプレゼンテーションツールとは異なる利便性と、導入時に知っておくべきポイントを理解することで、より効果的な資料作成が可能になります。

アプリのインストールが不要

Googleスライドは、Webブラウザ上で動作するクラウドサービスのため、ソフトウェアのインストールが一切不要です。Googleアカウントとインターネット接続があれば、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、あらゆるデバイスから即座にアクセスして作業を始められます。

PC容量を圧迫せず、アプリケーションのアップデート作業も不要なため、常に最新機能を利用できる環境が整っています。また、Chrome拡張機能を利用すればオフラインでの編集にも対応でき、外出先やインターネット環境が不安定な場所でも安心して作業を継続できます。

この特徴のポイント

- ChromeまたはEdgeブラウザがあれば、どのデバイスからでも即座に利用開始できる

- ストレージ容量を消費せず、ソフトウェアの更新管理が不要

- オフライン拡張機能を設定すれば、ネット環境なしでも編集可能

編集内容の自動保存

Googleスライドで作成したプレゼンテーションは、編集中の内容がGoogleドライブに自動的かつリアルタイムで保存されます。手動で保存ボタンを押す必要がなく、作業中にパソコンがフリーズしたり突然シャットダウンしても、直前までの編集内容が確実に保存されているため、作業内容を失うリスクがほぼありません。

画面上部には「すべての変更をドライブに保存しました」というステータスが表示され、保存状況を常に確認できます。さらに、変更履歴機能により、過去の編集内容を遡って確認したり、以前のバージョンに復元することも可能です。

この特徴のポイント

- 編集中の内容が数秒ごとに自動保存され、データ消失のリスクを最小化

- 変更履歴から過去のバージョンに簡単に戻すことができる

- 保存忘れによる作業ロスがなく、安心して編集作業に集中できる

複数人での共同編集

Googleスライドの最大の特徴は、最大100人まで同時にリアルタイムで共同編集できることです。編集者ごとに異なる色のカーソルが表示され、誰がどのスライドを編集しているかが一目で分かります。2022年に導入された「フォロー機能」により、チームメンバーが現在作業中のスライドに即座に移動することも可能です。

コメント機能やチャット機能を使えば、スライド上で直接フィードバックを交換でき、メールでのやり取りを減らして効率的なコミュニケーションが実現します。権限設定も柔軟で、閲覧のみ・コメント可・編集可の3段階から選択でき、外部の協力者との共有も安全に行えます。

この特徴のポイント

- 最大100人がリアルタイムで同時編集でき、遠隔チームでの作業が円滑に

- 編集者の位置が色分けカーソルで可視化され、作業の重複を防止

- コメント機能でスライド上に直接フィードバックを残せる

PowerPointとの互換性

GoogleスライドはMicrosoft PowerPointとの互換性を備えており、PowerPoint形式(.pptx)でのインポート・エクスポートが可能です。Googleドライブ上のPowerPointファイルをダブルクリックするだけで、Googleスライドで開いて編集できます。

逆に、Googleスライドで作成した資料を「ファイル」→「ダウンロード」→「Microsoft PowerPoint(.pptx)」から簡単にPowerPoint形式に変換して共有することもできます

。ただし、PowerPoint特有の高度なアニメーションや特殊フォント、一部の装飾機能は完全には再現されない場合があるため、重要なプレゼンテーション前には必ず表示を確認することが推奨されます。

この特徴のポイント

- PowerPoint形式(.pptx)との相互変換が簡単にできる

- 既存のPowerPoint資産を活用しながらクラウド編集が可能

- 一部の高度な機能で表示崩れが起こる可能性があるため、事前確認が必要

スライド生成AIとの連携

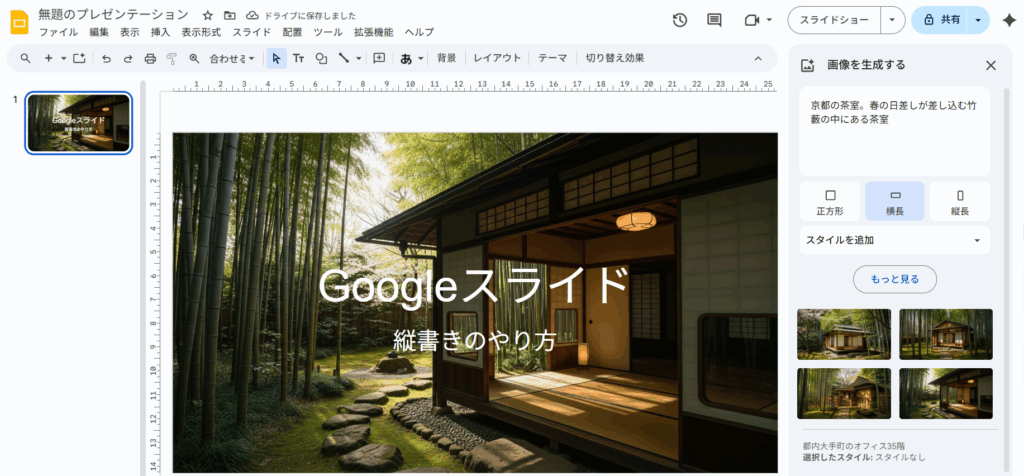

2025年現在、GoogleスライドはGemini AIと統合され、プレゼンテーション作成を大幅に効率化できます。Gemini for Google Workspaceを利用すれば、サイドパネルから「Geminiに質問する」をクリックし、トピックを入力するだけで、AIが箇条書きや文章の下書きを自動生成してくれます。

さらに、SlidesAI、Plus AI、MagicSlidesなどのサードパーティ製拡張機能をインストールすれば、テキストやURLを入力するだけで、デザイン済みのスライドを数分で自動作成することも可能です。

ただし、AI生成コンテンツは必ず人間による確認・修正が必要であり、特にビジネス資料では事実確認とブランドガイドラインへの適合チェックが不可欠です。

この特徴のポイント

- Gemini AIがスライドの下書きや構成案を自動生成し、作成時間を大幅短縮

- 拡張機能(SlidesAI、Plus AI等)でテキストから完成スライドを数分で作成可能

- AI生成コンテンツは必ず人間による事実確認と修正が必要

Googleスライドは、クラウドベースの特性を活かした自動保存、リアルタイム共同編集、デバイス非依存のアクセスなど、現代のワークスタイルに適した機能を備えています。PowerPointとの互換性により既存資産も活用でき、最新のAI技術との連携で作業効率もさらに向上しています。

ただし、共有設定の管理、フォントやデザインの制約、変換時のレイアウト崩れなど、導入時に注意すべき点もあります。これらの特徴と注意点を理解した上で活用すれば、チームでのプレゼンテーション作成をより円滑かつ効率的に進めることができるでしょう。

Google スライドで文字を縦書きに変更する方法

Google スライドは多機能なプレゼンテーションツールですが、標準機能として縦書き表示には対応していません。しかし、日本語の資料作成において縦書きが必要な場面は少なくありません。

和風のデザインを演出したい時や、伝統的な雰囲気のプレゼン資料を作成する際に、縦書きは効果的な表現手段となります。

本章では、Google スライドで縦書きを実現するための3つの実用的な方法をご紹介します。それぞれの手法には特徴があり、用途や文字数に応じて最適な方法を選択することで、より効果的な資料作成が可能になります。

Google スライドで文字を縦書きにする方法

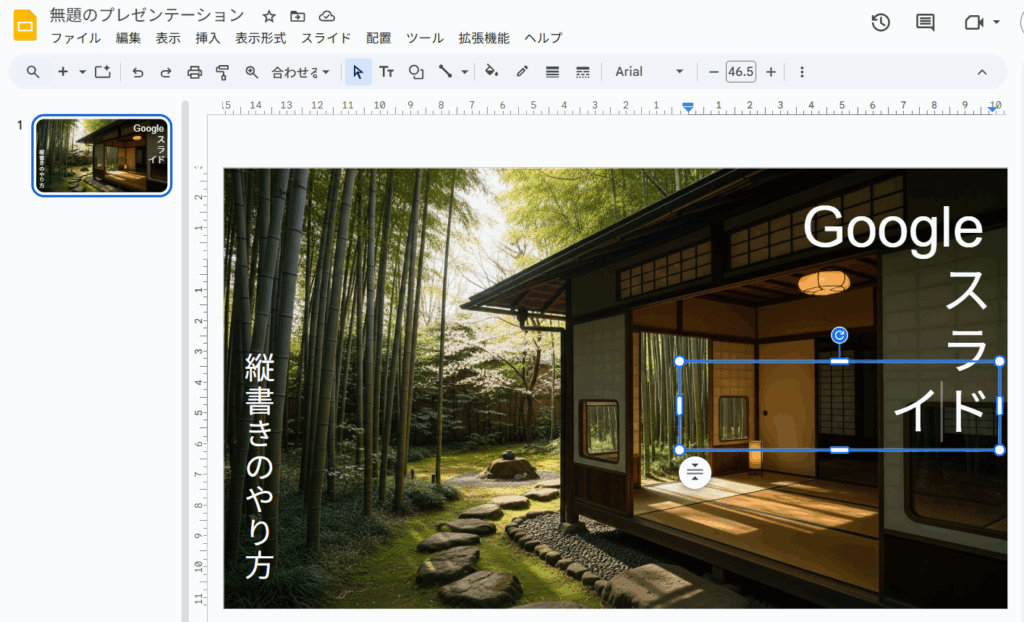

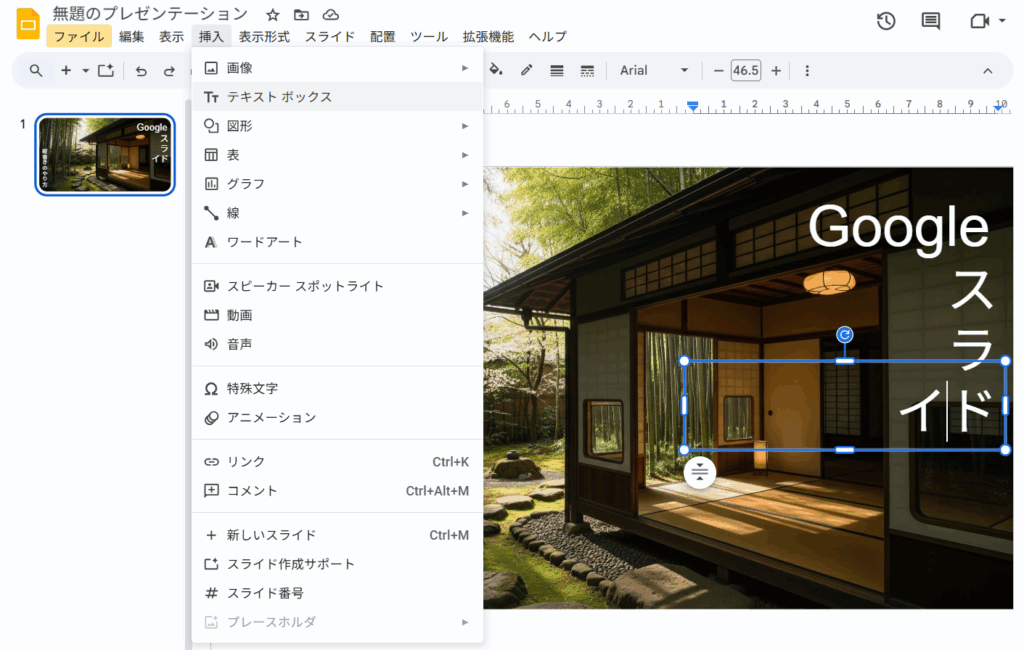

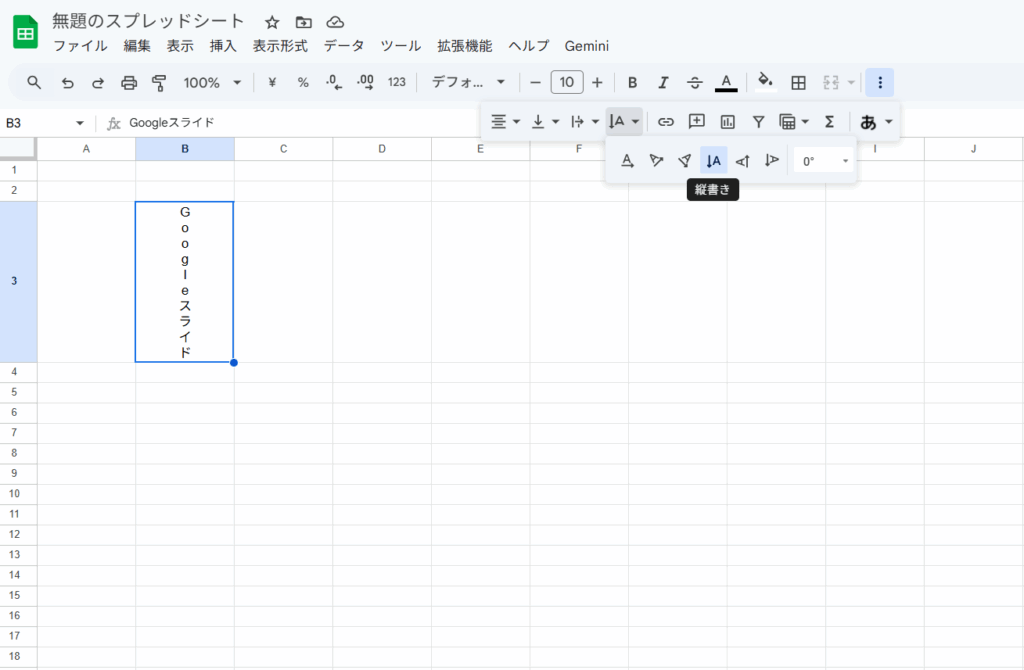

1 文字ずつ改行を行う

最もシンプルで直感的な縦書きの実現方法が、1文字ずつ改行を入れる手法です。まず「挿入」メニューから「テキストボックス」を選択し、スライド上に配置します。次に、縦書きにしたいテキストを入力した後、各文字の後でEnterキーを押して改行していきます。

例えば「Googleスライド」という文章であれば、「ス」の後で改行、「ラ」の後で改行という具合に、すべての文字の間に改行を挿入します。

この方法は特別なツールを使わず、誰でもすぐに実践できる点が大きなメリットです。ただし、文字数が多くなると改行作業に時間がかかるため、短いタイトルや見出しなど、文字数が限られた部分での使用が適しています。

2024年以降も多くのユーザーに活用されている基本的な手法として、まず試してみる価値がある方法です。

Google スライドで文字を縦書きにする方法

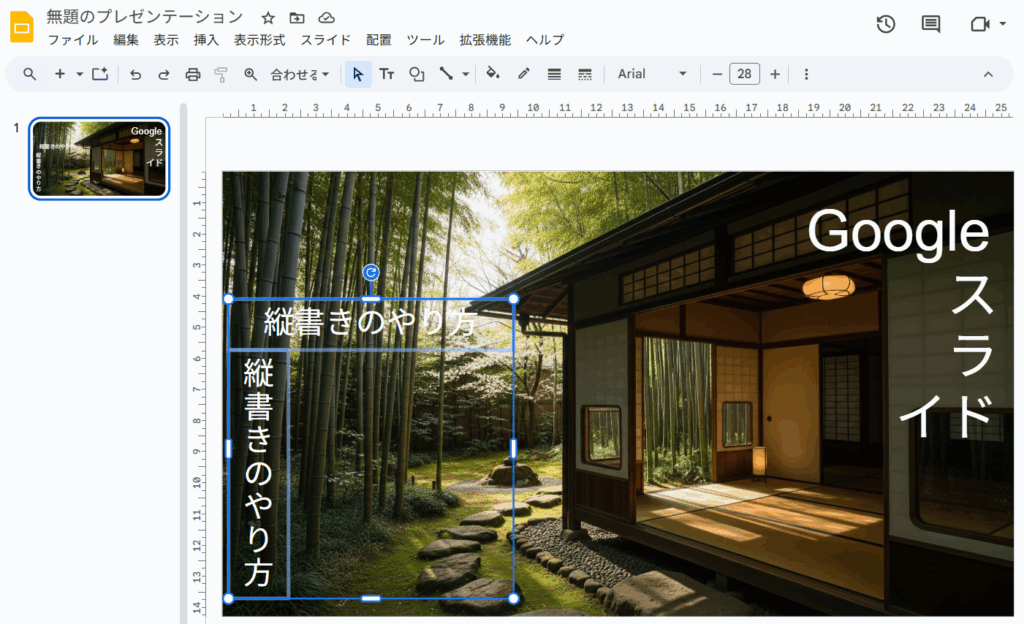

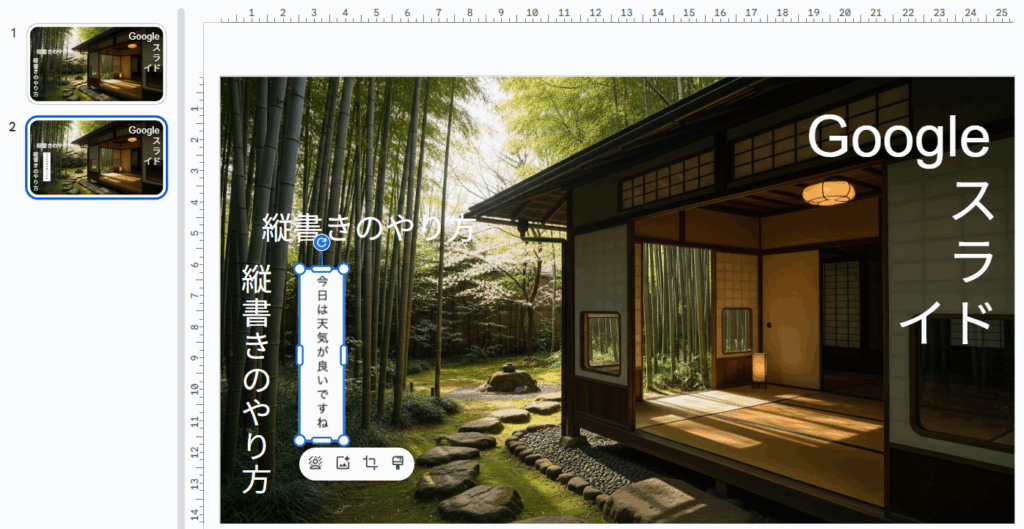

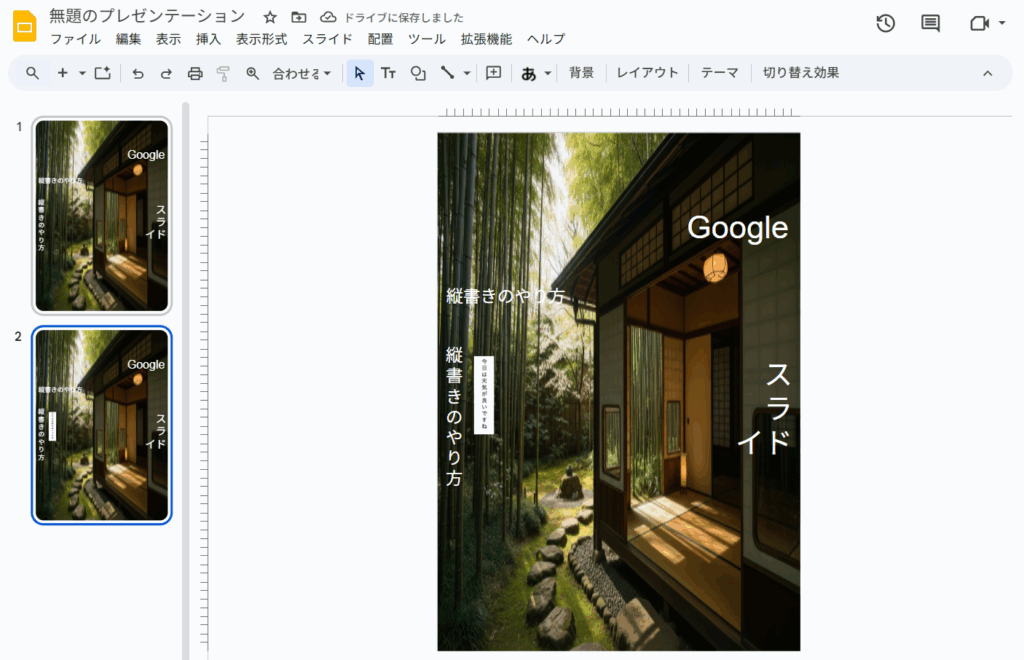

テキストボックスの幅を調整する

テキストボックスの横幅を調整することで、より効率的に縦書き表示を実現できます。この方法では、まず通常どおりテキストボックスを挿入し、横書きで文章(『縦書きのやり方』の箇所)を入力します。

その後、テキストボックスの右端をドラッグして横幅を狭めていき、1文字分の幅になるまで調整します。すると自動的に文字が縦に並び、縦書きのような見た目になります。(『縦書きのやり方』で縦書きになっている箇所はボックスの幅が横書きよりも狭いことが確認できると思います)

この手法の最大の利点は、長文でも一度に縦書き風に変換できることです。

1文字ずつ改行する手間がないため、作業効率が大幅に向上します。ただし、意図的に改行を入れたい場合は新しいテキストボックスを別途作成する必要があります。また、英数字が混在する文章では表示が乱れることがあるため、その場合は全角文字を使用するなどの工夫が必要です。

最新情報でも、この方法は作業効率と見た目のバランスが良い実用的な手法として評価されています。

Google スライドで文字を縦書きにする方法

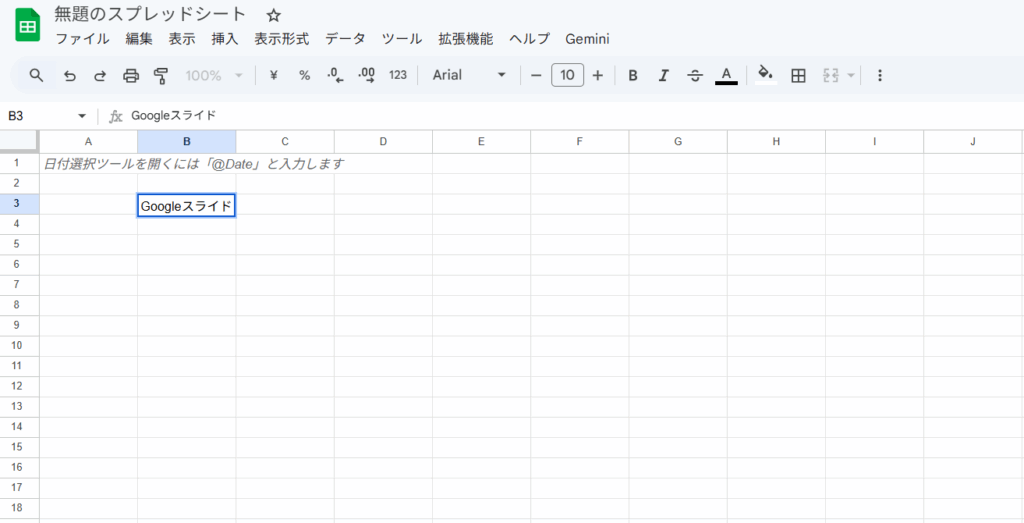

縦書きテキストの画像を挿入する

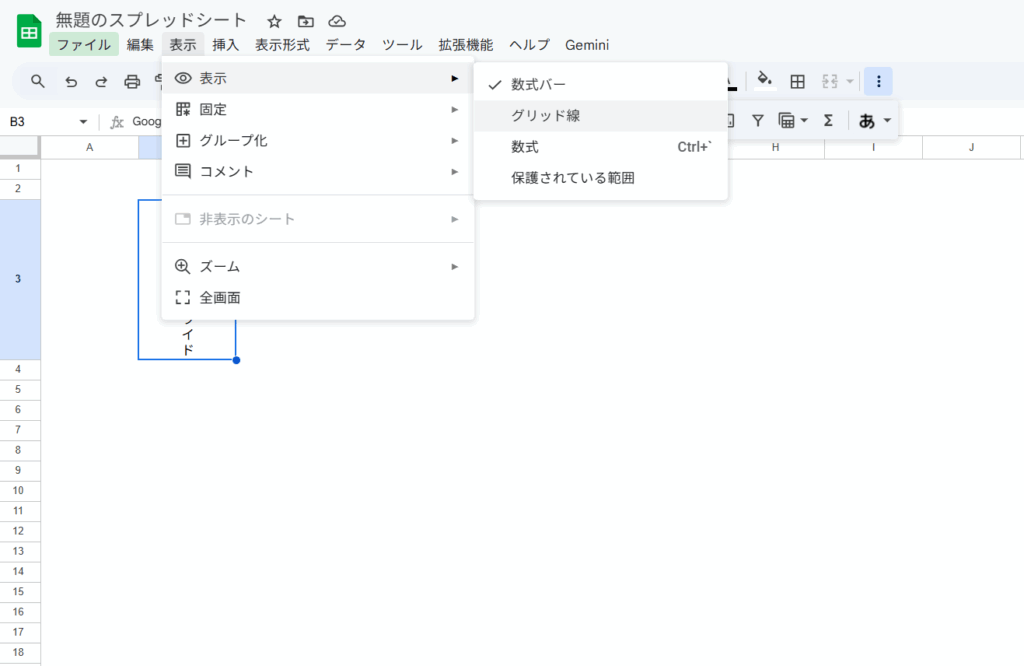

デザイン性と完成度を重視する場合は、外部ツールで作成した縦書き画像を挿入する方法が最適です。Google スプレッドシートの「テキストの回転」機能から「縦書き」を選択すれば、自然な縦書きテキストを作成できます。

テキストを縦書きに変更したら、縦書きのテキストを画像として取得します。この時、スプレッドシートだとセルのグリッド線(グレーの線)も一緒にコピーされてしまうので、そうならないようにグレーの線を消します。

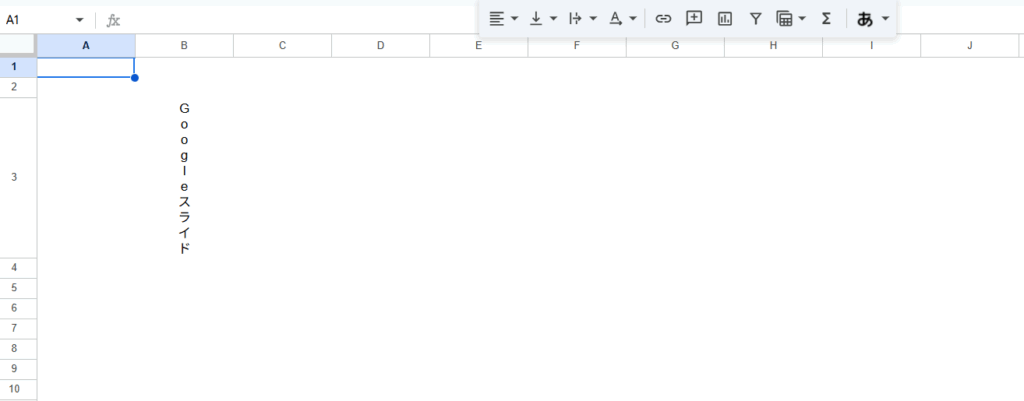

上部メニューバーの「表示」から「グリッド線」を選択します。これでグレーの線が消えたのが分かると思います。

続いては、縦書きテキスト部分をスクリーンショットで切り取ります。Mac では Shift + Command + Control + 4、Windows では Shift + Windows + S で領域を指定して画像として保存できます。

この画像を Google スライドに挿入すれば、サイズ調整も自由に行える高品質な縦書きテキストが完成します。ただし、テキスト内容を修正する際は元のスプレッドシートに戻って再度画像を作成する必要があるため、頻繁に内容を変更する資料には不向きです。

確定した内容を美しく表示したい場合に特に有効な方法として、2024年も広く活用されています。

Google スライドでの縦書き表示は、標準機能としては提供されていないものの、工夫次第で十分に実用的な表現が可能です。1文字ずつ改行する方法はシンプルで即座に使えますが、テキストボックスの幅調整は長文に適しており、画像挿入はデザイン性を重視する場合に最適です。

用途や文字数、修正の頻度に応じて最適な方法を選択することが重要です。

また、縦書きを使用する際は、フォントサイズを大きめに設定し、見出しや強調したい部分に限定して使用することで、読みやすさを保ちながら効果的な資料作成ができます。

縦書きアドオンを使用する場合は、無料版では40文字までの制限があることにも注意が必要です。これらの方法を理解し、状況に応じて使い分けることで、Google スライドでも和風デザインや伝統的な表現を取り入れた魅力的なプレゼン資料の作成が実現できます。

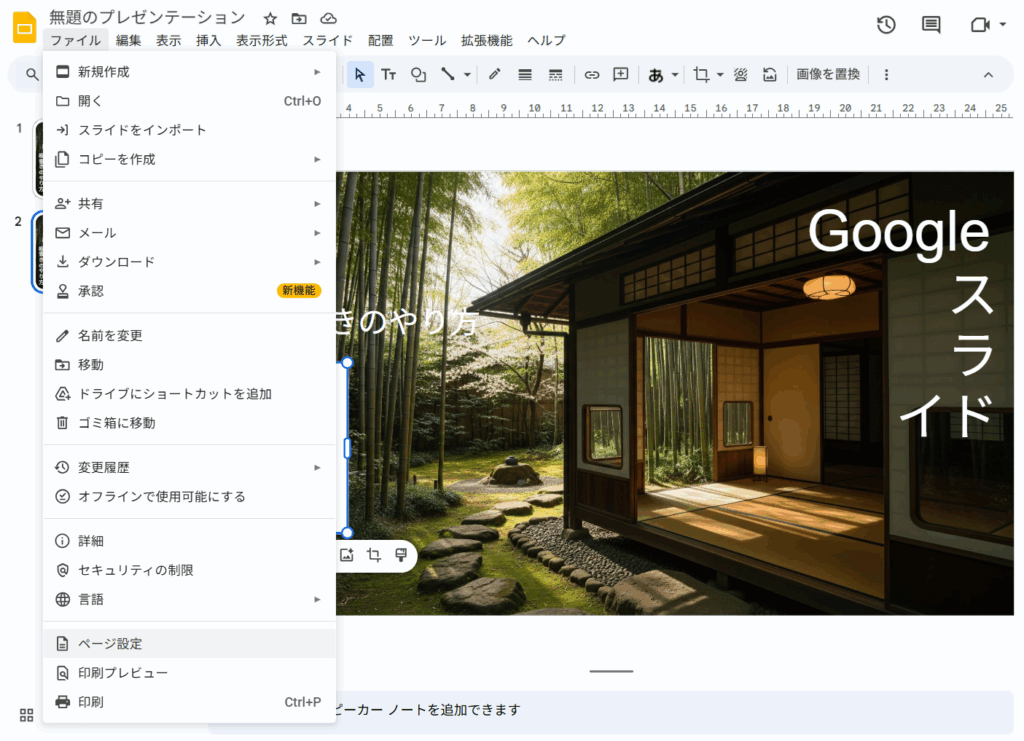

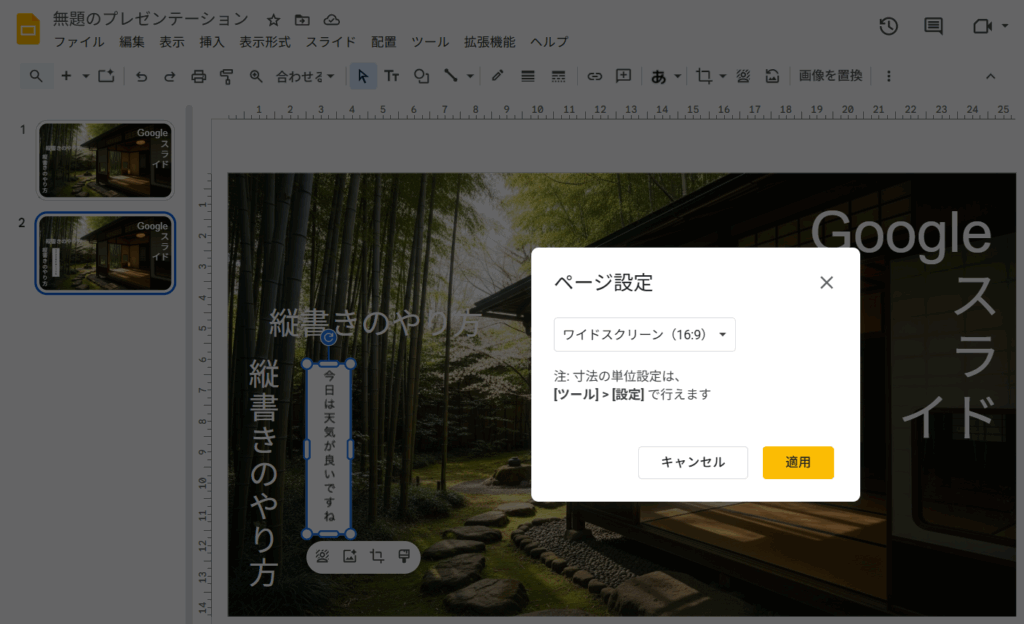

Googleスライドを縦向きに変更する方法

初期設定は「ワイドスクリーン(16:9)」になっていると思います。

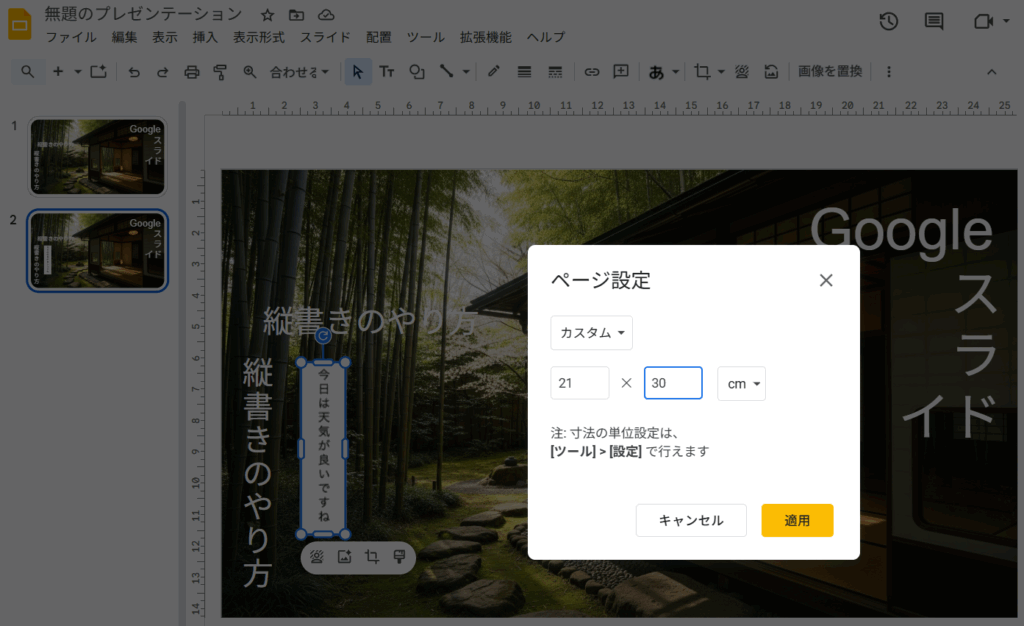

カスタムで縦横のサイズを指定していきます。

Googleスライドは通常、横向き(ワイド画面16:9または標準4:3)で表示されますが、ポスター作成や縦長の資料作成、A4縦サイズの印刷用資料など、縦向きのスライドが必要な場面も少なくありません。

実は「ファイル」メニューから「ページ設定」を選択し、カスタムサイズで幅よりも高さを大きく設定するだけで、簡単に縦向きに変更できます。

この設定を行うと、プレゼンテーション内のすべてのスライドが一括で縦向きに変更され、既存の図形やテキストボックスも自動的に調整されます。ただし、スライドごとに縦横を混在させることはできないため、縦向きと横向きを使い分けたい場合は別々のファイルで作成する必要があります。

設定方法は非常にシンプルで、初心者でも迷わず操作できるため、縦長資料が必要になった際には、ぜひこの手順を活用してください。

まとめ:Googleスライドで縦書きを実現する完全ガイド|和風デザインの資料作成を成功させるために

Google スライドでの縦書き実現方法と実践的な活用法について詳しく解説させていただきました。

ただ、適切な縦書き手法により、和風プレゼン資料やチラシ作成などの作業を効率化できると思います。皆さんも手間のかかる縦書き作業を効率化して、本来注力すべきデザインやコンテンツの質向上に時間を使えるようになることを願っています。

用途別縦書き手法の選び方

- 短いタイトル・見出し(10文字以内):1文字ずつ改行する方法が最適。特別なツール不要で即座に作成可能。フォントサイズを大きめに設定し、視認性を確保することがポイント

- 中程度の文章(50文字程度):テキストボックスの幅調整が効率的。横書きで入力後、ボックス幅を1文字分まで狭めるだけで完成。ただし英数字は全角で入力し、表示崩れを防ぐ工夫が必要

- 長文・確定原稿(100文字以上):Google スプレッドシートで縦書き画像を作成し挿入する方法が確実。デザイン性と完成度が高く、サイズ調整も自由。ただし修正時は画像を再作成する必要あり

- アドオン利用時:「こどもスイート たて書きできる版」などの無料版は40文字までの制限に注意。頻繁に縦書きを使う場合は、制限のない有料版や別の方法を検討すべき

- 和風デザイン重視:Noto Serif JPなど縦書きに適したフォントを選択。スライドサイズをA4縦(21×29.7cm)に変更し、余白を考慮したレイアウト設計が成功の鍵

Google スライドでの縦書きは標準機能がないため、「表示崩れ」「編集の手間」「英数字の扱い」といった課題が発生しやすいということです。

特に「用途に応じた手法選択」「フォントサイズの適切な設定」「英数字は全角入力」「スライドサイズの事前調整」という4つの基本を守ることで、読みやすさを維持しながら効果的な縦書き資料が作成できることが実証されています。

まずは短いタイトルで1文字改行法を試し、慣れてきたらテキストボックス幅調整や画像挿入法を習得して、あなたの資料の特性(文字数、修正頻度、デザイン要求)を把握してから、最適な縦書き手法を選択することをお勧めします。

特にスプレッドシートを使った画像作成法は、一度手順を覚えれば再利用性が高く、組織内でテンプレート化して共有しておくことで、他のメンバーも同様の縦書き資料を数分で作成できる効率的な運用が可能になります。実際に私たちもこの方法でナレッジを蓄積しており、和風資料の作成依頼に対して迅速に対応できる体制を構築しています。

縦書きは「見た目の美しさ」より「読みやすさと実用性」であるべきです。一見手間に感じても、フォント選択やサイズ設定を慎重に行い、見出しや強調部分に限定して縦書きを使用することで、長期的に読者にとって理解しやすい資料を維持することができます。さらに、適切な縦書き手法の活用により、和風デザインの資料作成時間を年間で数十時間削減することも実現可能です。

ぜひ、皆さんの「縦書きが面倒」「表示が崩れて困る」を「効率的に作成できる」「安心して使える」に変えられるように、本記事の内容を実践してみてください。