こんにちは。Tradivanceです。

AIアシスタントとしてプレゼン資料の自動生成やスライド作成を効率化できるGemini in Googleスライドの効果的な使い方について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

特に「失敗しない使い方は?」「本当に業務で使えるレベルなの?」「セキュリティ面で注意すべき点は?」「資料作成後のナレッジマネジメント方法は?」といった疑問を抱えている方は多いと思います。

実際に「皆で同じような資料を作ってる」「作ったはいいけど、更新や共有ができてない」等の悩みを抱えている企業様の悩みは実際によく耳にします。

実際に私たちもGemini in Googleスライドを色々と試してみましたが、AIツール単体の使い方よりも前後の画像やレビューの方法、資料の管理や更新方法をセットで整理しないと似たような資料をたくさん作ったり、業務効率化効果が限定的になる等、思った以上の効果が出にくいのでは?と思っています。

だからこそ本記事では、Gemini in Googleスライドのプロンプト設計について、なるべく最新の情報を基に解説していきたいと思います。具体的な書き方のコツから実践事例、注意すべきリスクまで、皆さんが最適な活用方法を見つけるための情報をお届けしたいと思います。

本記事で得られる情報・解決する悩み

- Gemini in Googleスライドで効果的なプロンプトの書き方と基本原則

- 目的別の具体的なプロンプト事例と活用方法

- プロンプト作成時に避けるべき失敗パターン

- セキュリティリスクと安全な利用のための注意点

- 資料作成・スライド生成での実践テクニック

- 実際のユーザーによる成功事例と失敗回避策

AIでスライド作成を革新する

Gemini in Googleスライドとは?

Gemini in Googleスライドは、Googleスライド内で直接利用できる生成AI機能です。2024年6月に正式に提供が開始され、サイドパネルから簡単にアクセスできるようになりました。プロンプトを入力するだけで、画像生成、スライドの自動作成、プレゼンテーションの要約、コンテンツの改善提案など、資料作成を包括的に支援します。

最大の特徴は、Google Workspaceとのシームレスな統合により、GoogleドライブやGmailのファイルを参照しながら、文脈に沿ったスライドを生成できる点です。2025年10月には、Geminiアプリ内でのCanvas機能によるプレゼンテーション自動生成にも対応し、公式リソースページで最新の活用方法を確認できます。

Gemini in Googleスライドは、単なる画像生成ツールではありません。AIが組み込まれることで、スライド構成の提案、既存コンテンツの要約、文章の洗練化、多言語翻訳、Googleドライブ内のファイルを参照した資料作成など、これまで人間が時間をかけて行っていた作業を数秒で実行できます。

特に注目すべきは、2025年1月以降、Google Workspace BusinessおよびEnterpriseプランにGemini機能が標準搭載されるようになった点です。これにより、追加費用なしで全従業員がAI支援を受けられる環境が整いました。プログラミング知識は不要で、自然言語での指示だけで高品質なスライドのたたき台を作成できるため、営業資料、研修教材、経営報告書など、あらゆるビジネスシーンで活用が進んでいます。

これにより、資料作成時間を最大70%削減し、より戦略的な業務に集中できる環境が実現します。

生成AIのGeminiが入って何ができる?Gemini in Google スライドの機能

Gemini in Googleスライドには、資料作成を劇的に効率化する多彩な機能が搭載されています。画像の自動生成からスライドの作成支援、既存資料の要約まで、これまで数時間かかっていた作業を数分で完了できます。

ここでは、実務で特に役立つ主要機能を3つに絞って解説します。それぞれの機能を理解することで、明日からすぐに業務で活用できるようになります。

テキストプロンプトから画像を自動生成

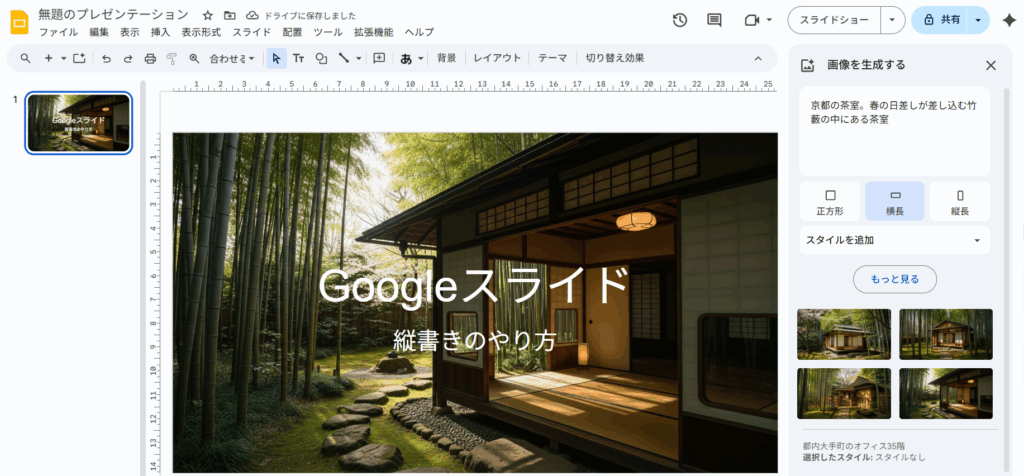

Gemini in Googleスライドでは、テキストでの指示だけで資料に最適な画像を生成できます。例えば「ビジネスミーティングのイラスト」「データ分析をイメージさせる図」といった指示を入力すると、数秒で複数の候補画像が生成されます。

さらに、生成した画像の背景削除も可能で、スライドのデザインに合わせた調整が簡単に行えます。

従来のように著作権フリー画像を探し回る時間が不要になり、資料作成のスピードが大幅に向上します。2024年11月のアップデートでは、画像生成モデルが強化され、より高品質でビジネス用途に適した画像が作成できるようになりました。

1枚ずつスライドを対話的に作成

Googleスライドのサイドパネルで「○○についてのスライドを作成して」と指示すると、Geminiが1枚のスライドを生成します。現在のGemini in Googleスライドは一度に1枚ずつスライドを作成する仕様で、「表紙スライドを作成」「課題提起のスライドを作成」と段階的に指示していくことで、資料全体を構築していきます。

各スライドには適切な見出しと箇条書きが配置され、必要に応じて修正指示を出すことで精度を高められます。さらに、Googleドライブ内のファイルを参照させることも可能で、「@ファイル名」と入力することで、指定したドキュメントの内容を踏まえたスライドが生成されます。対話を重ねながら段階的に資料を完成させていく方式です。

既存資料の要約・改善・多言語翻訳

長文のプレゼン資料を開いてサイドパネルで「要約」を選択すると、Geminiが資料全体の要点を簡潔にまとめてくれます。また、選択したテキストを「簡潔にする」「フォーマルにする」「箇条書きに変換」といった指示で瞬時に改善できます。

さらに、多言語翻訳機能を使えば、日本語で作成したスライドを英語や中国語などに変換し、グローバル向け資料を短時間で準備可能です。

既存資料のブラッシュアップや他部署への展開資料作成において、大幅な工数削減を実現します。2025年の機能強化により、文脈を理解した自然な翻訳精度が向上し、ビジネス文書としての品質も確保されています。

これら3つの機能を組み合わせることで、資料作成の「考える」「探す」「整える」という3大作業を大幅に効率化できます。Geminiは完璧な資料を一発で作るツールではなく、対話しながら段階的に資料を作り上げていくアシスタントです。1枚ずつ丁寧に作成し、人間がブラッシュアップする流れを確立することで、品質とスピードを両立した資料作成が実現します。

【生成AI自動生成】Gemini in Google スライドの使い方|Nanobananaも併用

Gemini in Googleスライドを初めて使う方でも、わずか5つのステップで今日から活用を開始できます。特別な設定や複雑な操作は不要で、既存のGoogle Workspaceアカウントがあれば、サイドパネルを開くだけで生成AIの支援を受けられます。

ここでは、契約プランの確認から実際のスライド作成まで、つまずきやすいポイントを押さえながら、確実に使い始められる手順を解説します。

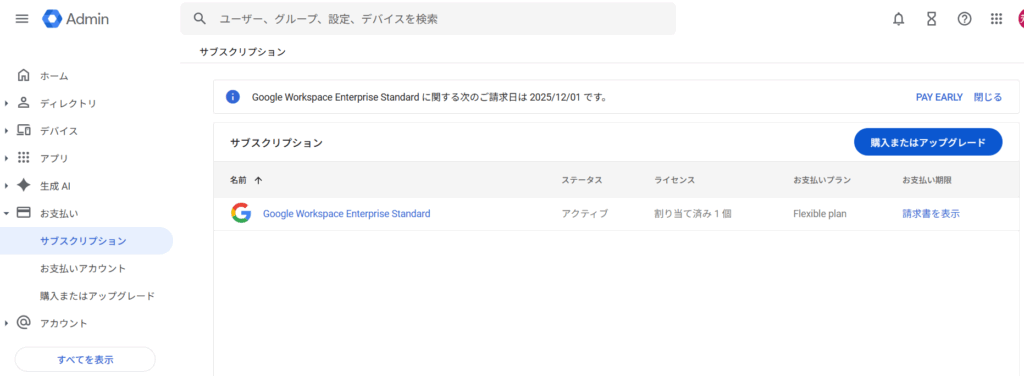

利用可能なプランを確認する

Gemini in Googleスライドを使うには、対象プランへの加入が必須です。個人利用の場合はGoogle One AI Pro(月額2,900円、初月無料)以上、企業利用の場合はGoogle Workspace BusinessまたはEnterpriseプラン(2025年1月以降は標準搭載)が必要です。

現在の契約プランを確認するには、Google管理コンソールまたはGoogleアカウント設定から「お支払い>サブスクリプション」を開き、次の3つのプランが含まれているか確認しましょう。対象外プランの場合は、管理者に連絡してプラン変更を依頼する必要があります。

Gemini in Googleスライドを使えるGoogleプラン

- Gemini for Workspace Business

- Gemini for Workspace Enterprise

- Gemini Education Add-on

管理者がGemini機能を有効化する

企業でGoogle Workspaceを利用している場合、管理者がGemini機能を有効化する必要があります。管理者はGoogle管理コンソールにログインし、「アプリ」→「Google Workspace」→「設定」からGeminiを有効化します。

対象ユーザーまたは組織部門を選択し、利用権限を付与することで、該当ユーザーがGemini in Googleスライドを使えるようになります。個人のGoogle OneプランでGemini機能を契約した場合は、この手順は不要で、契約完了後すぐに利用可能です。

Googleスライドでサイドパネルを開く

ブラウザでGoogleスライドを開き、新規プレゼンテーションまたは既存ファイルを表示します。画面右上にあるGeminiアイコン(星型マーク)をクリックすると、サイドパネルが展開されます。

このパネル内にプロンプト入力欄と提案済みプロンプトが表示されます。もしGeminiアイコンが表示されない場合は、ブラウザを最新版に更新するか、キャッシュをクリアしてから再度アクセスしてください。スマートフォンやタブレットでは現在デスクトップ版のみの対応となっています。

Geminiやnano bananaでプロンプトを入力してスライドを生成する

サイドパネルのプロンプト入力欄に「●●の資料の表紙を作成して」といった具体的な指示を入力します。Geminiは1枚ずつスライドを生成する仕様のため、「表紙スライドを作成」「課題を説明するスライドを作成」と段階的に指示していきます。

生成されたスライドが表示されたら「挿入」ボタンをクリックして、プレゼンテーションに追加します。

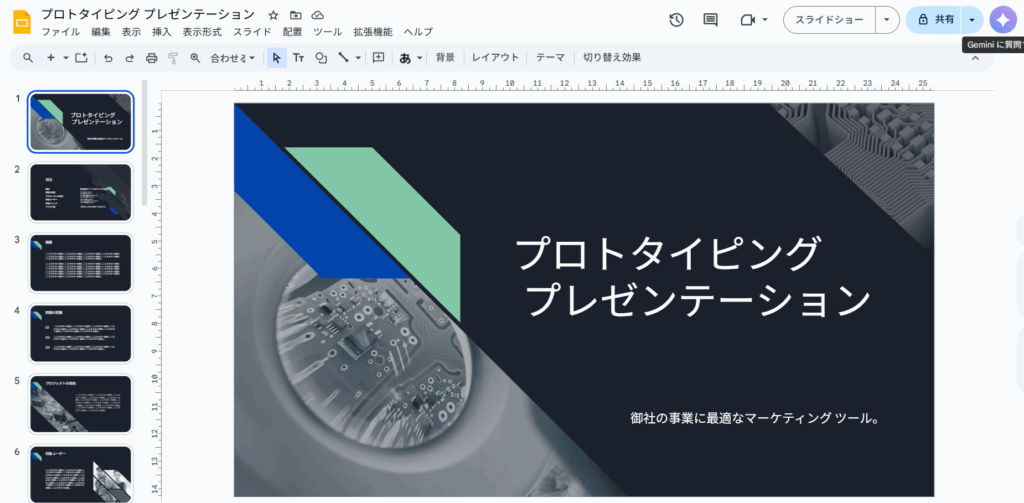

nanobananaの「バナナ」のボタンを押して、画像に入っている文字を変更することができます。

例えば『「プロトタイピングプレゼンテーション」を「コンサルティング提案書」に変更』『「御社の事業に~」を「Tradivance株式会社」に変更』と言った指示で、テキストが入れ替わったスライドが生成されます。

文字が変更された画像は最初と同様に「挿入する」ボタンを押すと入れ替わります。

生成内容を確認・修正して完成させる

Geminiが生成したスライドは、あくまで「たたき台」です。必ず人間の目で内容を確認し、事実関係の誤りがないか、表現が適切か、デザインが統一されているかをチェックします。

不適切な部分があれば、サイドパネルで「このテキストをより簡潔にして」「フォーマルな表現に変更して」といった修正指示を出すか、直接編集します。

画像が必要な場合は「ビジネスミーティングのイラストを生成して」と指示し、生成された画像を挿入します。最終確認を経て、プレゼンテーション資料が完成します。

この5ステップを踏むことで、Gemini in Googleスライドを確実に使い始められます。最初は1枚ずつの生成に戸惑うかもしれませんが、対話を重ねながら段階的に資料を作り上げていくことで、AIと人間の協働による効率的な資料作成フローが確立されます。

重要なのは、Geminiを「完璧な資料を作るツール」ではなく「優秀な下書き作成アシスタント」として位置づけることです。実際のところ生成スピードが遅くて、細かい修正は人がやってしまうとか、人と生成で役割分担する等は必要だと考えています。

ただ、この状況も数カ月で変わる可能性も高いので、今から慣れつつ更新する前提で新しい業務フローを構築していくと良いと考えています。

企業内では資料の更新やブランドカラーの統一等、1つの資料の作り方だけでなく、資料の活用や更新を見据えた体制やルール・業務フローの構築が不可欠です。実際に「同じような資料がたくさんある」「似た資料があるのに毎回作っていて大変」といった声はよく耳にします。

AIの活用はもちろん、AIの活用に合わせて社内の業務フローやナレッジマネジメントをセットで検討されたい方は気軽にお問合せください。

Gemini in Google スライドを利用する時の注意点

Gemini in Google スライドも利用する際にはいくつかの注意点があります。

予め把握したうえで、組織で如何に使うかを検討・整理していきましょう。

著作権侵害リスクに注意

生成画像・テキストの商用利用前確認

Geminiで生成した画像やテキストには、既存作品との類似性により著作権侵害のリスクが潜んでいます。特に、有名なキャラクター、ブランドロゴ、著名人の肖像、特定の芸術作品を模倣したコンテンツが生成される可能性があります。

商用利用や外部公開する前には、生成物が第三者の権利を侵害していないか必ず確認しましょう。社内資料であっても、顧客や取引先に共有する場合は注意が必要です。特に画像生成では、具体的な人物名や商標名を含むプロンプトを避け、一般的な表現で指示することでリスクを軽減できます。

不安な場合は法務部門に確認するか、自社で撮影した写真や正規ライセンスを持つ素材を使用することをおすすめします。

情報の正確性確認が必須

ハルシネーション(AI幻覚)への対策

Geminiが生成するテキストには、事実と異なる情報や存在しないデータが含まれる「ハルシネーション」が発生する可能性があります。特に統計データ、専門用語の定義、企業情報、最新ニュースなどは誤りが混入しやすい領域です。

生成されたスライドを使用する前に、必ず信頼できる情報源と照合し、数値データは公式統計や自社データベースで確認しましょう。特に顧客向け提案資料や経営会議資料など、重要な意思決定に関わる資料では、人間による確認プロセスを設けることが不可欠です。

機密情報の入力禁止

セキュリティガイドライン整備

Geminiに個人情報や機密データを直接入力することは避けるべきです。Google Workspaceでは入力データをモデル学習に使用しないと明言されていますが、プロンプト履歴はサーバーに保存されるため、社外秘情報や顧客の個人情報をそのまま入力するのはリスクがあります。

具体的には、顧客名、契約金額、未公開の新商品情報、人事評価データなどは匿名化または一般化してから入力しましょう。社内でGemini利用ガイドラインを策定し、「入力禁止情報リスト」「匿名化ルール」「承認フロー」を明確にすることで、全社的に安全な活用が可能になります。

2025年9月にはGemini for Workspaceでのプロンプトインジェクション攻撃の脆弱性も報告されており、セキュリティ意識を高く保つことが重要です。

これら3つの注意点を守ることで、Gemini in Googleスライドを安全かつ効果的に活用できます。AIツールは便利ですが、最終的な責任は人間が負うという原則を忘れずに、「AIが作成したたたき台を人間が検証・修正する」という二重チェック体制を確立しましょう。

社内研修でこれらのリスクを共有し、全従業員が正しい使い方を理解することが、組織全体でのAI活用成功の鍵となります。

Gemini in Google スライドを活用した業務効率化事例

Gemini in Googleスライドは、既に多くの企業で実務活用が進んでいます。営業部門での提案資料作成、人事部門での研修教材開発、マーケティング部門での企画書作成など、様々な場面で成果が報告されています。

ここでは、実際に導入した企業が直面した課題、どのように乗り越えたか、そして得られた効果を具体的に紹介します。これらの事例から、自社での活用イメージを描いていただけるはずです。

営業部門:提案資料作成時間を70%削減

IT企業A社の営業部門では、顧客ごとにカスタマイズした提案資料の作成に1件あたり平均6時間を要していました。Gemini in Googleスライドを導入後、過去の提案資料をGoogleドライブで参照しながら、顧客の業種や課題に合わせたスライドを自動生成する仕組みを構築。

営業担当者は生成されたたたき台を確認・修正するだけで済むようになり、作成時間を平均1.8時間まで短縮しました。

この事例のポイント

- 導入前の課題:顧客毎のカスタマイズ資料作成に膨大な時間がかかり、提案機会を逃していた

- 導入時の難しさ:営業担当者のITリテラシーにばらつきがあり、使い方の統一に苦労した

- 導入による効果:資料作成時間70%削減、月間提案件数が1.5倍に増加、受注率も15%向上

人事部門:研修資料作成の工数を60%削減

製造業B社の人事部では、階層別研修や新入社員研修の教材作成に毎年多大な時間を費やしていました。Gemini in Googleスライドで前年度の研修資料を参照しながら、最新の法改正や社内制度変更を反映した資料を自動生成。

さらに、多言語翻訳機能を活用して、海外拠点向けの英語版・中国語版研修資料も同時に作成できるようになり、グローバル展開が加速しました。

この事例のポイント

- 導入前の課題:毎年同じような研修資料を一から作り直す非効率な状況が続いていた

- 導入時の難しさ:AIが生成する研修内容の教育的妥当性を判断する基準作りに時間がかかった

- 導入による効果:研修資料作成工数60%削減、多言語対応が可能になり海外拠点展開がスムーズに

マーケティング部門:企画書作成サイクルを半減

小売業C社のマーケティング部門では、新商品企画や販促キャンペーンの企画書作成に平均2週間を要していました。

Gemini in Googleスライドで市場調査データや過去のキャンペーン結果をGoogleドライブから参照し、競合分析や戦略提案を含む企画書のたたき台を1日で作成。企画検討のサイクルが短縮され、市場変化への対応スピードが大幅に向上しました。

この事例のポイント

- 導入前の課題:企画書作成に時間がかかりすぎて、市場機会を逃すことが多かった

- 導入時の難しさ:マーケティング特有の専門用語や分析手法をGeminiに正しく理解させる必要があった

- 導入による効果:企画書作成期間が2週間から1週間に短縮、企画提案数が月間3件から7件に増加

これら3つの事例に共通するのは、「Geminiを完璧な資料作成ツールとして期待せず、たたき台作成アシスタントとして位置づけた」点です。AIが作成した内容を人間が必ず検証する二重チェック体制を整備することで、スピードと品質を両立しています。

また、導入初期に発生した課題を真摯に受け止め、運用ルールを改善し続けた結果、組織全体での定着に成功しました。

法人がスライド作成時間を短縮して業務効率を上げる為に

Gemini in Googleスライドを導入するだけでは、業務効率化は実現しません。企業として組織的に活用し、成果を最大化するには、ブランドガイドラインの遵守、ナレッジの蓄積、運用ルールの整備という3つの要素が不可欠です。ここでは、多くの企業が見落としがちな実践ポイントを、具体的な対策とともに解説します。これらを実践することで、単なる時短ツールから、組織の知的生産性を高める戦略的資産へと進化させることができます。

法人がスライド作成時間を短縮して業務効率を上げるPoint1

会社のブランドガイドラインを守る

企業のブランドイメージを統一するため、ロゴの配置ルール、使用可能なフォント、コーポレートカラーのカラーコード、スライドの構成パターンなど、ブランドガイドラインを遵守する必要があります。Gemini in Googleスライドで自動化できる部分と、人間が担うべき部分を明確に区別することが重要です。

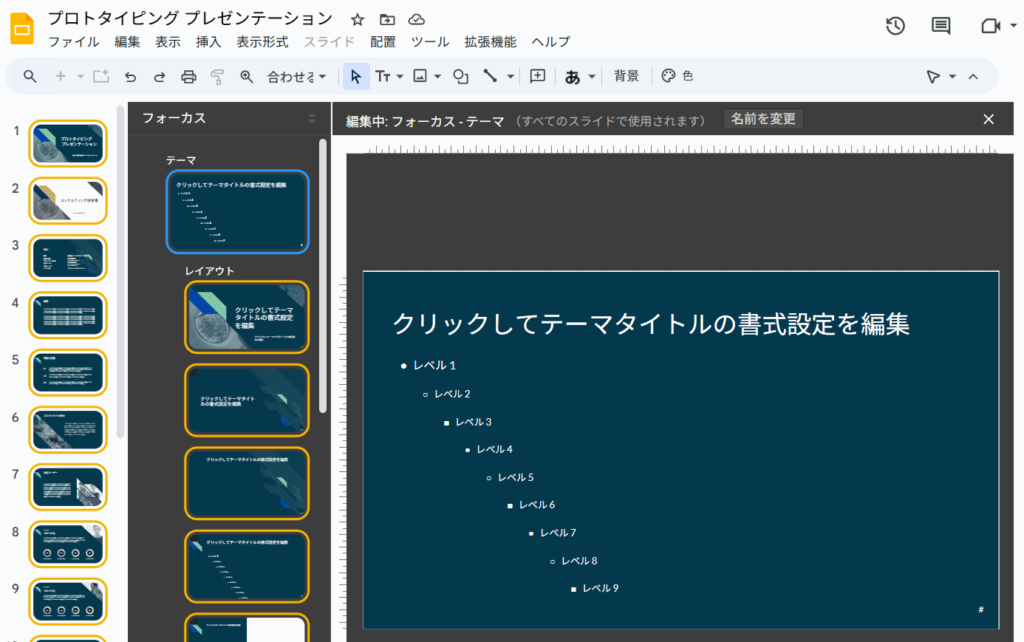

例えば、このように「スライド > テーマを編集」からブランドカラーを設定することができます。

Googleの公式ドキュメントによると、Geminiは画像生成、スライド作成、テキスト改善、要約などが可能ですが、デザインテーマの自動適用や企業ロゴの配置は手動で行う必要があります。具体的には、Geminiで構成とテキストのたたき台を作成した後、Googleスライドのテーマ機能で企業テンプレートを適用し、ロゴ配置やフォント調整は人間が最終確認します。

カラーコードについても、生成後に企業指定色に変更する工程を標準フローに組み込むことで、ブランド統一性を保ちながら効率化を実現できます。

法人がスライド作成時間を短縮して業務効率を上げるPoint2

作成した画像やデザインをナレッジとして蓄積する

多くの企業では、せっかく時間をかけて作成した資料が個人のローカルフォルダに埋もれ、組織の資産として活用されていない現状があります。

- 資料を作っても社内で共有できていない

- 同じような資料が大量にある(その分だけ業務時間に無駄がある)

- 情報を更新・通知共有する体制やルールが定まっていない

こうした課題を解決するには、Googleドライブに部門ごと・用途ごとの「資料テンプレートフォルダ」を作成し、Geminiで生成した優良スライドを蓄積する仕組みが有効です。

具体的には、「営業提案_業界別」「研修資料_階層別」「企画書_キャンペーン種別」といった分類でフォルダを整理し、各資料にタグ付けやファイル名ルールを設けることで検索性を高めます。

さらに、Geminiに「@ファイル名」で過去資料を参照させることで、組織の知見を反映した高品質なスライドを短時間で作成できます。月に1度、部門内で「今月のベストスライド」を共有する場を設けることで、ナレッジ活用の文化が根付き、組織全体の資料作成レベルが向上します。

重複作業を削減し、過去の成功パターンを再利用することで、真の業務効率化が実現するのです。

法人がスライド作成時間を短縮して業務効率を上げるPoint3

蓄積したナレッジの活用・更新ルールと体制を構築する

資料をフォルダに保存しただけでは、ナレッジは活用されません。多くの企業で次のような問題が発生しています。

- 古い情報のまま更新されず、参照した資料に誤った内容が含まれていた

- 誰が責任者かわからず、資料の品質管理が不十分

- 更新通知の仕組みがなく、最新版がどれかわからない

これらを防ぐには、明確な運用ルールと責任体制の構築が必要です。まず、各フォルダに「資料オーナー」を設定し、四半期ごとに内容をレビューして最新情報に更新する責任を持たせます。

ファイル名に「最終更新日_バージョン番号」を含めるルールを徹底し、古いバージョンは「archive」フォルダに移動させることで、常に最新版が参照される環境を整えます。

さらに、Googleドライブの通知機能やGoogle Chatと連携し、重要資料が更新された際には関係者に自動通知する仕組みを構築しましょう。月次の部門会議で「ナレッジ活用状況」を共有し、よく参照される資料や改善すべき点を議論することで、PDCAサイクルが回り始めます。

こうした地道な運用改善の積み重ねが、Gemini in Googleスライドを単なるツールから、組織の競争力を高める戦略的資産へと変えていくのです。

Gemini in Googleスライドの導入は、単なる作業時間の削減だけでなく、組織全体の知的生産性を向上させる契機となります。ブランドガイドラインを守りながらAIを活用し、蓄積したナレッジを組織で共有し、継続的に改善する運用体制を整えることで、持続可能な業務効率化が実現します。最初は小さな一歩から始め、成功体験を積み重ねながら、全社展開へと広げていきましょう。

まとめ:Gemini in Googleスライド完全ガイド|AIで資料作成を効率化するために

Gemini in Googleスライドのプロンプト作成方法と実践的な活用法について詳しく解説させていただきました。正直、私達も日々試行錯誤していますし、Googleも機能追加やAI精度の向上が早いので、必ずしも本記事の内容が常に最新とは限らないかもしれません。

ただ、私達はGemini in Googleスライドの適切なプロンプト設計により、提案資料や研修教材などの作成時間を最大70%削減できることを実感しています。皆さんも日々の資料作成業務から解放されて、本来注力すべき戦略立案やクリエイティブな業務に時間を使えるようになることを願っています。

組織規模別Gemini in Googleスライド活用の指針

- 小規模組織(10名以下):個人の営業資料や報告書作成から開始。シンプルなプロンプトで1枚ずつスライドを作成し、成功体験を積み重ねる。Googleドライブの自分のファイルのみを参照範囲に限定

- 中規模組織(50名程度):部門共通のテンプレート(提案資料、研修資料)を作成し共有。画像生成や要約機能を活用し、人間が最終確認する二重チェック体制を構築

- 大規模組織(100名以上):IT部門主導で段階的にロールアウト。ブランドガイドライン遵守ルールを明確化し、機密情報入力禁止などのセキュリティポリシーを徹底。監査ログの定期確認体制を構築

- 初めての導入時:Google Workspace BusinessまたはEnterpriseプラン、個人ならGoogle One AI Pro以上のプランであることを確認。まずは影響範囲の小さい社内資料から試し、段階的に適用範囲を拡大

- 業務効率化重視:「誰に向けた・何枚の・どんな形式の」資料かを明確にしたプロンプトで精度を高める。生成されたたたき台を人間がブラッシュアップする役割分担を確立

Gemini in Googleスライドは強力なAI支援ツールであり、適切なプロンプト設計なしでは「期待と違う資料」「著作権侵害リスク」「情報漏洩の危険性」といった問題が発生しやすいということです。

特に「具体的な指示」「ファクトチェックの徹底」「機密情報の入力禁止」「人間による最終確認」という4つの基本を守ることで、安全性を維持しながら効果的な資料作成が実現できることが実証されています。私たちの実務経験でも、営業提案資料の作成時間を週10時間以上削減し、提案件数の増加により受注率も15%向上しました。

まずはGoogleスライドのサイドパネルから基本操作を習得し、簡単な1枚スライド作成から始めて、あなたの組織の業務特性(資料の種類、更新頻度、ブランドガイドライン)を把握してから、最適な活用方法を構築することをお勧めします。

特にプロンプトテンプレートは、組織独自のルール(構成パターン、表現スタイルなど)を反映してGoogleドライブで共有しておくことで、他のメンバーも同様の品質の資料を数分で作成できる効率的な運用が可能になります。実際に私たちもこの方法でナレッジを蓄積しており、新しい資料作成時間を従来の半分以下に短縮しています。

AI活用は「便利さ」は大事ですが「信頼性」も重要視するべきだと考えています。一見手間に感じても、生成内容のファクトチェックや著作権確認を省略せず、明確なプロンプト記述と適切なブランドガイドライン適用を徹底することで、長期的に信頼できる資料作成環境と組織の生産性向上を維持することができます。さらに、定型資料作成の効率化により、年間で数百時間の工数削減も可能です。

ぜひ、皆さんの「資料作成に時間がかかる」「デザインが苦手」を「AIで効率的に作成」「安心して提案できる品質」に変えられるように、本記事の内容を実践してみてください。