こんにちは。Tradivanceです。

AIエージェントとしてGoogle Workspaceアプリ間の自動化やGemini連携等ができるGoogle Workspace Flows(ワークスペースフロー)の効果的な使い方について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

特に「どのように始めたらいいのか」「失敗しない使い方は?」「セキュリティ面で注意すべき点は?」といった疑問を抱えている方は多いと思います。

実際に私たちもGoogle Workspace Flowsには注目していますが、アルファ版の新機能であるため、複雑なワークフローを作りすぎて管理が難しくなったり、AIによる自動化のリスクを考慮しないと業務上のミスにつながる可能性があるなぁ・・・と考えています。

だからこそ本記事では、Google Workspace Flowsのプロンプト設計について、なるべく最新の情報を基に解説していきたいと思います。具体的な書き方のコツから実践事例、注意すべきリスクまで、皆さんが最適な活用方法を見つけるための情報をお届けしたいと思います。

本記事で得られる情報・解決する悩み

- Google Workspace Flowsで効果的なプロンプトの書き方と基本原則

- 目的別の具体的なプロンプト事例と活用方法

- プロンプト作成時に避けるべき失敗パターン

- セキュリティリスクと安全な利用のための注意点

- エージェント作成・ワークフロー構築での実践テクニック

- 実際のユーザーによる成功事例と失敗回避策

AIが自律的に動く新しい自動化

Google Workspace Flowsとは?

Google Workspace Flowsは、2025年4月のGoogle Cloud Next ’25で発表された、Gmail、Googleドライブ、Google Chatなどのアプリ間を連携させ、タスクを自動化できるAIエージェントツールです。人によるアクションやメールの受信などをトリガーとして、通知、要約、集計などを自動実行します。

最大の特徴は、GoogleのAI「Gemini」と深く統合されており、従来の「If-Then」ルールを超えた知的な判断と処理が可能な点です。2025年11月現在、Gemini Alphaプログラムの試用版として提供されており、公式ヘルプドキュメントで詳細を確認できます。

Google Workspace Flowsは、単なる自動化ツールではありません。Gemini AIが組み込まれることで、メール内容の要約、優先度の判定、過去データの分析、返信文の下書き作成など、これまで人間が担っていた「考える作業」をAIに任せられるようになります。

プログラミング知識は不要で、自然言語での指示や視覚的なインターフェースで誰でもワークフローを構築できます。Gmail、Googleドライブ、スプレッドシート、Chat、カレンダーなどを横断する複雑な業務プロセスも、ノーコードで自動化できる点が画期的です。

これにより、定型業務から解放され、より創造的な仕事に集中できる環境が実現します。

Google Cloud Next’25 で話題

Google Workspace Flowsの特徴

管理コンソールトップ画面

Google Workspace Flowsが従来の自動化ツールと一線を画す理由は、3つの革新的な特徴にあります。

Gemini AIとの深い統合、プログラミング不要のノーコード設計、そして人間のような文脈理解能力。これらが組み合わさることで、単純な定型作業だけでなく、判断を伴う知的業務までも自動化できるようになりました。

多くの企業が注目するこの新機能について、実際にどのような強みがあるのか、具体的に見ていきましょう。

Google Workspace Flows特徴1

「Gemini」「Gem」との連携

Google Workspace Flowsの最大の強みは、GoogleのAI「Gemini」とカスタムAIエージェント「Gem」をワークフローに直接組み込める点です。

Geminiは要約、分析、分類、抽出といった知的処理を担当し、Gemはあなたの組織固有のルールや知識を学習した専門エージェントとして機能します。例えば、顧客サポートのGemsを作成すれば、過去の対応履歴やFAQドキュメントを参照しながら、問い合わせ内容を理解し、適切な返信案を作成できます。

Ask GeminiやAsk a Gemといったステップを使うことで、ワークフローの途中でAIに判断を委ねることができます。これにより、メール本文から重要な情報を抽出したり、緊急度を判定したり、過去データと照合して最適な回答を生成するといった高度な処理が可能になります。

従来の固定ルールでは対応できなかった柔軟な業務フローを実現できる点が画期的です。

「Gemini」「Gem」と連携する時のポイント

- Ask Gemini:汎用的なAI処理(要約・分析・生成)が可能

- Ask a Gem:組織固有の知識を持つカスタムAIエージェントを活用

- Extract:メールやドキュメントから構造化データを自動抽出

- Decide:AIによる判断で処理を分岐させる

- Summarize:長文コンテンツを自動要約

Geminiとの連携により、これまで人間にしかできなかった「読んで理解し、判断する」という作業をAIに任せられます。ドキュメントの内容に基づいた処理や、状況に応じた柔軟な対応が自動化できるため、定型業務だけでなく知的業務の効率化も実現します。

組織の専門知識を学習させたGemsを使えば、さらに精度の高い自動化が可能になります。

Google Workspace Flows特徴2

ノーコードで自動化のフローを組める

Google Workspace Flowsは、プログラミング知識が一切不要なノーコード設計を採用しています。自然言語で「やりたいこと」を入力するだけで、AIが自動的にワークフローの構造を提案してくれます。

例えば「新しいフォーム回答が届いたら、内容を分析して緊急度を判定し、適切な担当者にChatで通知する」と入力すれば、必要なステップが自動生成されます。視覚的なインターフェースで、ドラッグ&ドロップ感覚で編集も可能です。

従来のGoogle Apps Script(GAS)では、コーディングスキルが必須でしたが、Flowsならビジネスユーザー自身が自動化を構築できます。トリガー(Starter)とアクション(Steps)を組み合わせるだけで、複雑なワークフローが完成します。テンプレートも豊富に用意されており、類似する業務フローをコピーしてカスタマイズすることで、さらに短時間で導入できます。

ノーコードで自動化のフローを組む時のポイント

- 自然言語で指示するだけでAIがワークフローを自動生成

- 視覚的なインターフェースで直感的に編集可能

- テンプレートから始めてカスタマイズできる

- 変数を使ってステップ間でデータを受け渡し

- 条件分岐やループ処理も簡単に設定可能

ノーコードであることの最大のメリットは、IT部門に依存せず、現場のビジネスユーザーが自ら業務改善を進められる点です。実際の業務フローを最もよく理解している担当者自身が自動化を設計できるため、実用的で効果的なワークフローが生まれやすくなります。プログラミング学習のハードルがないため、導入スピードも大幅に向上します。

Google Workspace Flows特徴3

高度な文脈理解と推論能力を持つ

Google Workspace Flowsは、従来の「If-Thenルール」を超えた文脈理解と推論能力を持っています。単に条件に一致するかを判定するだけでなく、メールの内容から「緊急度」「感情」「意図」を読み取ったり、複数のドキュメントを横断して関連情報を探したり、過去のパターンから最適な対応を推論することが可能です。

例えば、顧客からのクレームメールを受信した際、過去の対応履歴や顧客情報を参照し、優先度を判断して適切な担当者に振り分けられます。

この能力により、曖昧な指示でも適切に処理できるようになります。「重要な顧客からのメール」「緊急性の高い問い合わせ」といった抽象的な条件も、AIが文脈から判断して正確に識別します。また、Google Workspace内のデータ(Gmail、Drive、Calendar等)だけでなく、Web検索結果も参照できるため、最新情報を活用した判断が可能です。

高度な文脈理解と推論能力を持つとは?

- メールやドキュメントの「意図」「感情」「緊急度」を理解

- 複数の情報源を横断して関連データを収集・分析

- 過去のパターンから最適な対応を推論

- 曖昧な条件でも文脈から適切に判断

- Workspace内データとWeb情報を統合して活用

従来の自動化ツールでは、明確なルールを事前に定義する必要がありましたが、Flowsなら「状況に応じて柔軟に判断する」ことが可能です。これにより、例外的なケースや新しいパターンにも対応できる、より実用的な自動化が実現します。人間の業務判断をAIが学習し、再現できる点が、次世代の自動化ツールとしての真価と言えるでしょう。

以上3つの特徴により、Google Workspace Flowsは単なる作業の自動化を超えた「知的業務の代行」を実現します。

Gemini AIとの深い統合、誰でも使えるノーコード設計、そして人間のような文脈理解能力。この3つが組み合わさることで、メール処理、データ入力、顧客対応、承認フローなど、幅広い業務を効率化できます。

次の章では、これらの特徴を最大限に活かすための具体的な使い方について詳しく解説していきます。

AIの活用はワークフロー単位で自動化することで効果を発揮します。更には、類似した業務を見直して集約したり、シンプル化することで、より大きな効果を期待することができます。ツールありきで進めるのではなくDXとして事前調査をして企画・設計することで、より大きな効率化効果の実現と社内の実感を産み、効率化に向けた取組みに対するやる気を産み出すこともしやすくなります。

AIを活用したワークフローの企画・設計・導入に興味がある方は、ぜひ気軽にお問い合わせください。

Google Workspace Flows の使い方

Google Workspace Flowsを実際に使い始めるには、いくつかのアプローチがあります。初めての方でも安心して取り組めるよう、ここでは代表的な5つの手順を順番に解説していきます。

テンプレートを活用する方法から、自然言語でAIに指示する方法、そして手動で細かく構築する方法まで、あなたのスキルレベルや目的に合わせて選択できます。

それぞれのステップで押さえるべきポイントを理解すれば、失敗を避けながら効果的なワークフローを構築できるようになります。

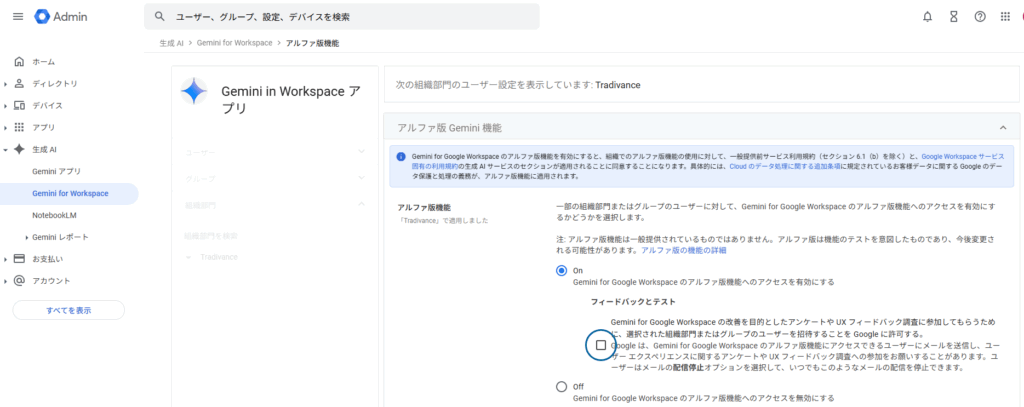

2025年11月現在、Google Workspace Flows は Gemini Alpha プログラムの試用版アプリです。Gemini Alpha プログラムのアプリは、デフォルトでは管理者設定によりオフになっているため、使用するためには管理コンソールから「アルファ版 Gemini 機能の有効化」をオンにする必要があります。

有効化するには、権限を持った Google アカウントで Google 管理コンソールにログインし、生成 AI > Gemini for Workspace > アルファ版機能を開き、「On」を選択して保存します。

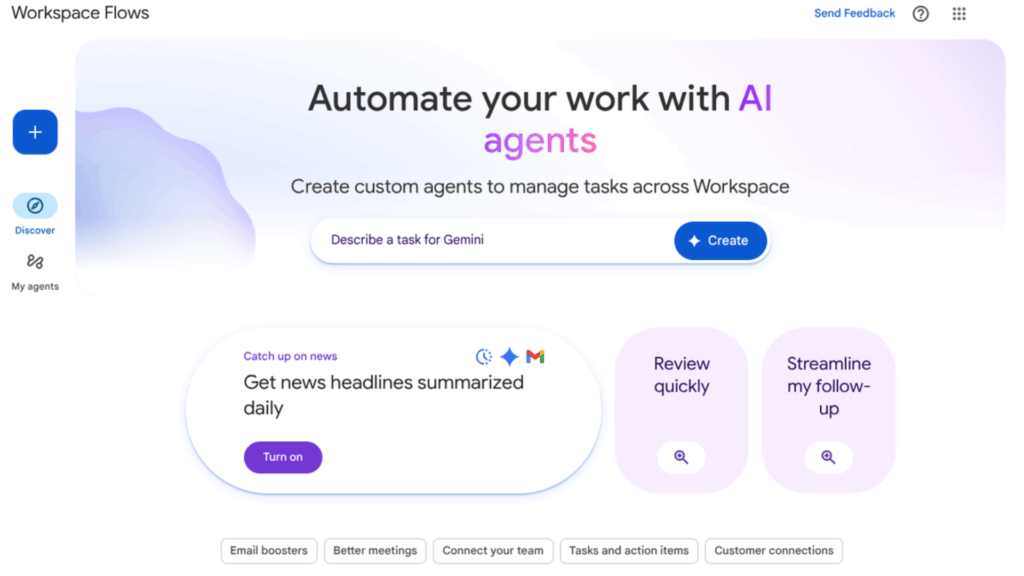

新しいワークフローの作成を開始

まず、Flows管理画面(https://flows.workspace.google.com)にアクセスします。2025年11月現在、利用するには管理者がGemini Alphaプログラムを有効化している必要があります。

画面左側の青いプラスボタン「New agent」をクリックすると、新規エージェント作成画面が開きます。ここから、テンプレート選択、AI自動生成、または手動構築のいずれかの方法でワークフロー作成を開始できます。

新しいワークフローを始める時のポイント

- 管理コンソールでAlpha機能が有効化されているか確認

- Business Standard以上のエディションが必要

- 初回は「Discover」からテンプレート一覧を確認するのがおすすめ

アクセスできない場合は、組織の管理者に連絡してAlpha機能を有効にしてもらいましょう。正常にアクセスできれば、トップ画面にテンプレート一覧や「Describe tasks to get started」という入力欄が表示されます。まずは画面全体を見渡して、どのような機能があるかを把握することから始めてください。

テンプレートから選択

初心者に最もおすすめなのがテンプレート活用です。「Discover」画面をスクロールすると、Googleが用意した実用的なテンプレートが多数表示されます。

例えば「Draft email replies using a doc & Gemini」「Notify team of new form responses」など、よくある業務シーンに対応したものが揃っています。気になるテンプレートをクリックすると、すぐに編集画面が開き、各ステップの設定内容を確認できます。

テンプレート選択時のポイント

- 自社の業務内容に最も近いテンプレートを選ぶ

- 各ステップの設定内容を理解してからカスタマイズ

- Test run機能で必ず動作確認してから本番利用

テンプレートを使う利点は、Googleが推奨するベストプラクティスを学びながら実践できることです。対象となるGmailアドレス、通知先のChatスペース、参照するスプレッドシートなどを自社環境に合わせて変更するだけで、すぐに実用的な自動化が始められます。複数のテンプレートを試して、パターンを掴んでいきましょう。

Gemini を活用して自然言語でフロー設計

テンプレートに適したものがない場合は、自然言語でAIに指示する方法が便利です。トップ画面の「Describe tasks to get started」ボックスに、実現したい内容を英語で詳しく記述します。

例えば「When I get an email from a customer, extract key information, summarize it, and post to Chat」のように、「いつ」「何を」「どうする」を明確に書くと、AIが最適なワークフローを自動生成してくれます。

自然言語指示のポイント

- 2025年11月現在は英語での指示が推奨される

- 使用するアプリ名(Gmail、Sheets、Chat等)を具体的に記載

- 生成後は必ず各ステップの内容と変数の受け渡しを確認

「Create with AI」をクリックすると数秒でワークフローが生成されます。ただし、AIが作った初期案は必ずしも完璧ではありません。各ステップをクリックして詳細を確認し、変数の参照元やAIステップのプロンプト内容など、細かい部分を手動で調整することが重要です。シンプルな指示から始めて、徐々に複雑なフローに挑戦していきましょう。

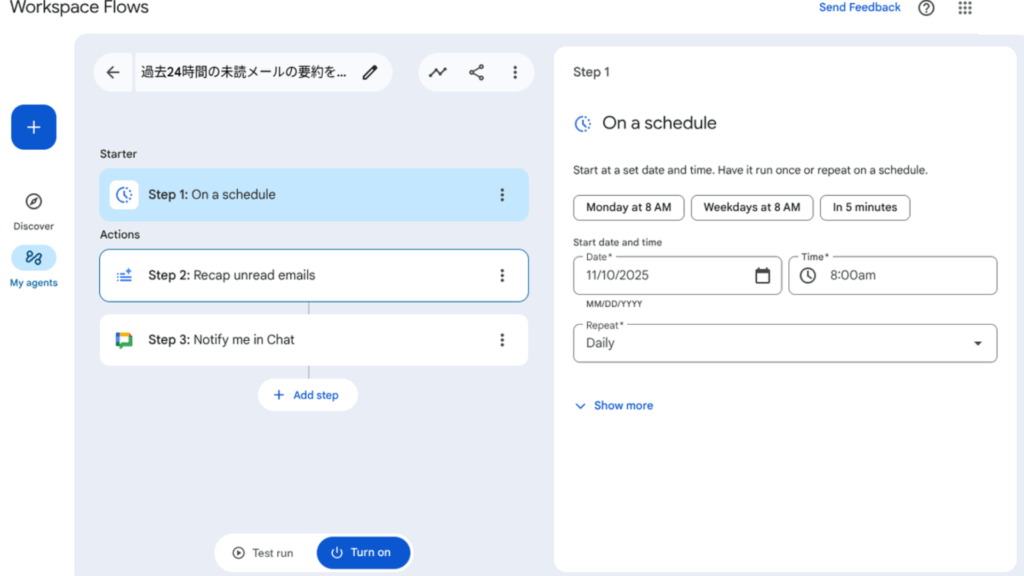

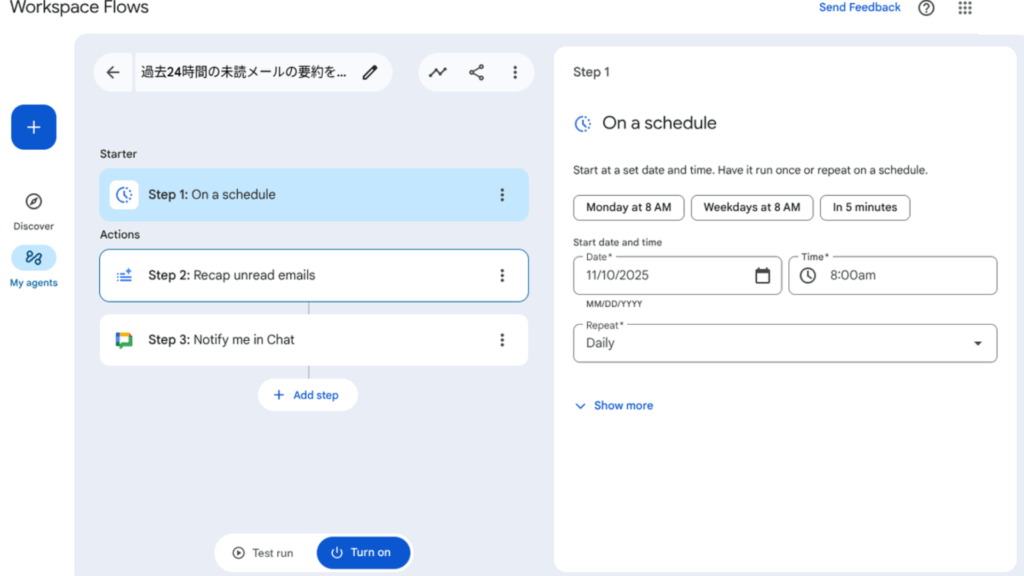

スターターとステップの設定

エージェント編集画面では、まずスターター(トリガー)を設定します。「On a schedule」「When I get an email」「When a form response comes in」など、ワークフローを開始する条件を選択します。

次に「Add step」をクリックして、実行したいアクションを順番に追加していきます。Ask Gemini(AI処理)、Send an email(メール送信)、Add a row(スプレッドシート追記)などから選べます。

スターターとステップ設定のポイント

- スターターの条件は最初は狭めに設定(後から広げる)

- 各ステップで前のステップの変数を適切に参照する

- Check if(条件分岐)やDecide(AI判断)で処理を制御

変数の受け渡しが重要なポイントです。例えば、Step 2でGeminiが抽出した情報を、Step 3でスプレッドシートに書き込む際に参照するといった形で、ステップ間でデータを連携させます。複雑になりすぎた場合は、複数のエージェントに分割することも検討しましょう。各ステップを追加するたびにTest runで動作確認することをおすすめします。

テストと本番運用開始

設定が完了したら、必ず「Test run」で動作確認を行います。実際にトリガー条件を満たす状況を作り出して、意図通りに各ステップが実行されるかをチェックします。

問題がなければ「Turn on」ボタンをクリックしてエージェントを有効化します。有効化後は、My agentsの「Activity」タブから実行履歴を確認し、エラーが発生していないかを定期的にモニタリングします。

テストと運用のポイント

- 本番データではなくテスト用データで最初は動作確認

- Activity画面で成功・失敗ステータスを継続的に監視

- エラー発生時は該当ステップの設定を見直し

初期段階では、対象範囲を限定して運用を開始することをおすすめします。例えば、特定のメールアドレスからのみ、特定のフォームからのみといった形です。問題なく動作することを確認してから、徐々に対象を広げていきましょう。成功したエージェントはコピー機能で複製し、類似業務に展開することで、効率的に自動化を拡大できます。

以上の5つのステップを理解すれば、Google Workspace Flowsを使った業務自動化を安心して始められます。

重要なのは、いきなり複雑なワークフローを作ろうとせず、シンプルなものから始めて徐々にスキルを高めていくことです。テンプレートで基本を学び、自然言語での指示に慣れ、最終的には手動で細かく制御できるようになるのが理想的な習得パターンです。失敗を恐れずに、まずは小さな自動化から試してみましょう。

Activity画面で実行履歴を確認しながら改善を重ねることで、あなたの組織に最適なワークフローが完成していきます。

Google Workspace Flows 活用事例

Google Workspace Flowsは、実際の業務現場でどのように活用されているのでしょうか。ここでは、2025年11月までの最新情報に基づき、代表的な3つの活用事例を紹介します。顧客対応の自動化、請求書処理の効率化、そして社内情報共有の改善。いずれも実際に効果が報告されている事例です。

それぞれの導入前の課題、実装時の工夫、そして運用上の注意点まで、具体的に解説していきます。あなたの組織でも応用できるヒントが見つかるはずです。

顧客問い合わせ対応の自動化

カスタマーサポート部門では、Googleフォームで受け付けた顧客問い合わせを自動処理するエージェントを構築しました。フォーム回答をトリガーとして、Geminiが内容を分析し、緊急度を判定。

過去の対応履歴を参照しながら返信の下書きを作成し、適切な担当者にChatで通知するというワークフローです。これにより、初動対応時間が平均45分から5分に短縮されました。

この事例のポイント

- 導入前の課題:問い合わせ内容の振り分けに時間がかかり初動が遅れる

- 導入時の工夫:Extractステップで顧客名・製品名・問題内容を構造化

- 導入による効果:初動対応時間が45分から5分に短縮

- 運用面の課題:AIが生成した返信案の品質にばらつき

- 運用面の対策:カスタムGemを作成しFAQドキュメントを学習させた

重要なのは、AIが作成した返信案を必ず人間が確認するステップを設けたことです。完全自動化ではなく、AIが下書きを作り、担当者が最終チェックして送信する形にすることで、品質を保ちながら作業時間を大幅に削減できました。また、誤判定を防ぐため、最初はテスト用フォームで運用を開始し、精度を確認してから本番導入したことも成功のポイントです。

請求書処理の完全自動化

経理部門では、メール添付で届く請求書PDFを自動処理するエージェントを導入しました。特定のラベルが付いたGmailをトリガーとし、添付PDFをDriveの請求書フォルダに保存。

その後、ExtractステップでPDFから請求書番号・金額・支払期限・請求元などの情報を抽出し、管理用スプレッドシートに自動転記。同時に経理担当者にChat通知するという一連の流れを自動化しました。

この事例のポイント

- 導入前の課題:PDFから手作業でデータ入力する作業に1件5分かかる

- 導入時の工夫:Extractで抽出する項目を明確に定義(JSON形式)

- 導入による効果:月間200件の処理時間が16時間から2時間に短縮

- 運用面の課題:フォーマットが異なる請求書で抽出精度が低下

- 運用面の対策:主要取引先ごとにサンプルをプロンプトに含めた

この事例の成功要因は、Extractステップで抽出する項目を明確に定義したことです。「請求書番号、金額、支払期限、請求元会社名」など、必要な項目を具体的に指定し、JSON形式での出力を指示することで、スプレッドシートへの転記が確実に行えるようになりました。また、異なるフォーマットの請求書にも対応できるよう、主要取引先のサンプル画像をプロンプトに含めることで精度が向上しました。

プロジェクト情報の自動共有

プロジェクトマネージャーは、共有Driveの特定フォルダ内で重要ドキュメントが更新されたときに、自動的にチームに通知するエージェントを作成しました。

ファイル更新をトリガーとして、Geminiが変更内容を要約し、影響範囲を分析。その結果をプロジェクトメンバーのChatスペースに投稿し、関係者全員が最新情報を共有できるようにしました。

この事例のポイント

- 導入前の課題:重要な更新を見逃し情報共有が遅れる

- 導入時の工夫:Summarizeで変更点を3つの箇条書きに要約

- 導入による効果:情報共有漏れがゼロになり意思決定が迅速化

- 運用面の課題:些細な修正でも通知が飛び通知疲れが発生

- 運用面の対策:Decideステップで「重要な変更」かをAI判定させた

この事例では、通知の精度向上が課題でした。最初はすべての更新で通知が飛んでしまい、かえって重要な情報が埋もれてしまう問題が発生しました。

そこで、Decideステップを追加し、「スケジュール変更、予算変更、スコープ変更など重要な更新か否か」をGeminiに判定させることで、本当に必要な通知だけが届くようになりました。AIによる判断基準の設定が、実用性を高める鍵となりました。

これら3つの事例から分かるように、Google Workspace Flowsの成功には共通するパターンがあります。まず、完全自動化ではなく「AIが下処理をして人間が最終確認」という形を取ること。

次に、Extractステップでの項目定義やDecideステップでの判断基準を明確にすること。そして、小規模なテスト運用から始めて徐々に対象を広げていくことです。これらのポイントを押さえれば、あなたの組織でも同様の効果を実現できます。まずは身近な定型業務から自動化を試してみてください。

成功体験を積み重ねることで、より高度な自動化にも自信を持って取り組めるようになります。

Google Workspace Flows今後の展望と考慮事項 – AIとの協働に必要なこと

Google Workspace Flowsは2025年11月現在、まだアルファ版として提供されている発展途上の機能です。今後の正式リリースに向けて、どのような進化が期待されるのか、そして導入・運用にあたって考慮すべきリスクは何か。

ここでは、最新の公式情報や実際のユーザー報告に基づき、今後の展望と注意すべきポイントを解説します。AIとの協働を成功させるために必要な視点を理解することで、より安全で効果的な活用が可能になります。

今後追加が予想される機能と正式リリース時期

2025年11月現在、Google Workspace Flowsはアルファ版として限定提供されており、対応アプリはGmail、Drive、Chat、Calendar、Formsなど主要なGoogle Workspaceアプリに限られています。

しかし、公式発表では今後サードパーティアプリとの連携拡大が予定されており、すでにアルファ版ではAsana、Jira、Salesforce、Confluenceなどとの統合が試験的に提供されています。

正式リリースの具体的な時期は未発表ですが、一部の報告ではQ2-Q3 2025年頃にベータ版へ移行する可能性が示唆されています。また、現在は英語のみの対応ですが、将来的には多言語対応も期待されます。

料金体系は、既存のGemini for Google Workspaceアドオンに含まれる形か、Enterprise Plusプランの標準機能として提供される可能性が高いと考えられています。

セキュリティとデータプライバシーの注意点

Google Workspace Flowsは、Gmail本文、ドライブファイル、Chatメッセージなど機密性の高いデータにアクセスします。特に注意すべき点は、Ask GeminiやExtractなどのAIステップで「どの情報源を参照するか」の設定です。

デフォルトではWorkspace内の全コンテンツが参照対象になる場合があるため、機密情報の意図しない利用を防ぐには「Web only(ウェブ情報のみ)」を選択することが推奨されます。また、変数を通じてサードパーティアプリにデータを渡す場合、そのアプリが信頼できるかを必ず確認してください。

重要な顧客情報や財務データを扱うワークフローでは、完全自動化ではなく、人間による承認ステップを必ず挟むことが重要です。さらに、Activity画面で実行履歴を定期的に確認し、異常なデータアクセスや予期しない処理が発生していないかをモニタリングする体制を整えましょう。

組織のセキュリティポリシーと照らし合わせ、IT部門やセキュリティ担当者と協議の上で導入範囲を決定することが推奨されます。

Google Workspace Flowsは、まだ発展途上の機能ですが、その可能性は非常に大きいと言えます。重要なのは、AIに全てを任せるのではなく、人間とAIが適切に役割分担する形で導入することです。

AIが得意な「データの抽出」「要約」「分類」などの作業は自動化し、最終的な判断や承認は人間が行うという設計が、現時点では最も安全で効果的です。また、セキュリティとデータプライバシーへの配慮を怠らず、小規模なテスト運用から始めて徐々に拡大していくアプローチが推奨されます。

今後の正式リリースや機能拡充を見据えながら、今のうちからアルファ版で経験を積んでおくことで、本格導入時に大きなアドバンテージを得られるでしょう。

Google Workspace Flows 利用に関する注意点

Google Workspace Flowsは強力な自動化ツールですが、導入・運用にあたっては注意すべきポイントがいくつかあります。特にアルファ版である現状では、利用条件や技術的な制約、AIによる自動化特有のリスクを理解しておくことが重要です。

ここでは、実際の利用者から報告されている課題や、公式ドキュメントで推奨されている注意事項を3つの観点から解説します。これらを事前に把握しておくことで、トラブルを回避し、安全で効果的な活用が可能になります。

- Business Standard以上のエディションが必要(Starterでは利用不可)

- 管理者がGemini Alpha機能を明示的に有効化する必要がある

- 2025年11月現在は英語のみ対応(日本語プロンプトは非推奨)

- アルファ版のため仕様変更や機能停止のリスクがある

- 正式リリース時に料金体系が変更される可能性がある

- AIの出力結果は100%正確ではなく必ず人間による確認が必要

- 曖昧なプロンプトでは意図しない結果が生成される

- Extractステップでの抽出精度はフォーマットに依存する

- 重要な業務判断や顧客対応は完全自動化を避ける

- 定期的にActivity画面で実行結果を確認し品質を監視する

少し前にRPAで“野良RPA”という話が話題になりましたが、同様にワークフロー自体も乱立したりブラックボックス化しない体制・ルールが大切です。

- 類似するエージェントが乱立し管理が困難になる

- エージェントごとにオーナーと目的を明確に文書化する

- 命名規則を統一し検索・識別しやすくする

- 不要になったエージェントは定期的に無効化・削除する

- 組織全体で共有すべきエージェントは標準テンプレート化する

これらの注意点を理解した上で導入すれば、Google Workspace Flowsは非常に強力な業務効率化ツールとなります。重要なのは、AIを盲信せず、適切な人間のチェックポイントを設けること。そして、アルファ版である現状を理解し、本番の重要業務への全面適用は慎重に判断することです。

まずは影響範囲の小さい業務から試験的に導入し、成功体験を積み重ねながら徐々に拡大していく段階的なアプローチが推奨されます。

また、組織内でエージェントの管理ルールを定め、野放図な拡大を防ぐガバナンス体制を整えることも大切です。これらのポイントを押さえれば、リスクを最小限に抑えながら、AIによる業務自動化のメリットを最大限に享受できるでしょう。

まとめ:Google Workspace Flows完全ガイド|AIで業務自動化を実現するために

Google Workspace Flowsのプロンプト作成方法と実践的な活用法について詳しく解説させていただきました。正直、私達も日々試行錯誤していますし、Googleも機能追加やAI精度の向上が早いので、必ずしも本記事の内容が常に最新とは限らないかもしれません。

ただ、私達はGoogle Workspace Flowsの適切なプロンプト設計により、メール処理や予定調整などの定型業務を大幅に効率化できることを実感しています。皆さんも日々の繰り返し作業を自動化して、本来注力すべき創造的な業務に時間を使えるようになることを願っています。

組織規模別Flows活用の指針

- 小規模組織(10名以下):個人のメール分類や予定調整から開始。英語プロンプトに不慣れな場合はシンプルな定型文から始め、成功体験を積み重ねる。データ参照範囲は自分のファイルのみに限定

- 中規模組織(50名程度):部門共通のワークフロー(申請承認、レポート生成)をテンプレート化。Ask Geminiステップで意思決定支援を組み込み、人間の確認ステップを必ず挿入してリスク管理

- 大規模組織(100名以上):IT部門主導で段階的にロールアウト。外部統合(Salesforce、Jira)を活用し、セキュリティポリシーとの整合性を最優先。監査ログの定期確認体制を構築

- 初めての導入時:管理コンソールでAlpha機能を有効化し、Business Standard以上のプランであることを確認。まずは影響範囲の小さい個人タスクから試し、段階的に適用範囲を拡大

- 業務効率化重視:既存の手動作業を可視化し、Flowsで自動化できる部分を特定。「具体的なアクション+明確な条件+期待する結果」の3要素を含むプロンプトで精度を高める

Google Workspace Flowsは強力なAI自動化ツールであり、適切なプロンプト設計なしでは「期待しない動作」「データ漏洩リスク」「業務の混乱」といった問題が発生しやすいということです。

特に「英語での記述推奨」「データ参照範囲の最小化」「人間による確認ステップの挿入」「段階的な条件指定」という4つの基本を守ることで、安全性を維持しながら効果的な自動化が実現できることが実証されています。私たちの実務経験でも、営業リード管理の自動化により週10時間以上の工数削減を達成し、メール処理の正確性も向上しました。

まずはFlows画面の基本操作を習得し、簡単なメール分類フローから始めて、あなたの組織の業務特性(処理頻度、データ機密性、関係者の範囲)を把握してから、最適な自動化設計を構築することをお勧めします。

特にプロンプトテンプレートは、組織独自のルール(承認フロー、通知先など)を反映してカスタマイズし、ドキュメントで共有しておくことで、他のメンバーも同様のフローを数分で作成できる効率的な運用が可能になります。実際に私たちもこの方法でナレッジを蓄積しており、新しいフロー作成時間を従来の半分以下に短縮しています。

AI自動化は「便利さ」より「安全確実さ」であるべきです。一見手間に感じても、データアクセス権限の確認や人間による最終チェックを省略せず、明確なプロンプト記述と適切なエラーハンドリングを徹底することで、長期的に信頼できる自動化環境と組織の生産性向上を維持することができます。さらに、定型業務の自動化により、年間で数百時間の工数削減も実現可能です。

ぜひ、皆さんの「手作業が多くて大変」「ミスが不安」を「自動化で効率的」「安心して任せられる」に変えられるように、本記事の内容を実践してみてください。