こんにちは。Tradivanceです。

完全自律型AIエージェントとして世界的に注目を集めるManusを使ったウェブサービス・アプリ開発について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。特に「どうやって開発を始めるの?」「実際にどんなアプリが作れるの?」「開発時の注意点やリスクは?」といった疑問を抱えている方が多いようです。

本記事では、Manusを活用したウェブサービス・アプリ開発について、なるべく新らしい情報を基に解説したいと思います。

公式情報だけでなく、実際の開発事例や技術的なリスク、セキュリティ対策まで含めて、あなたが安全かつ効率的に開発を進めるためのすべての情報をお届けします。

本記事で得られる情報・解決する悩み

- Manusによるウェブサービス・アプリ開発の具体的な始め方

- 実際の開発事例とプロンプト設計のコツ

- 技術アーキテクチャと実装方法の詳細

- セキュリティリスクと対策の最新情報

- 開発時の注意点とトラブルシューティング

- 他サイトでは読めない実践的な開発ノウハウを多数掲載

Manusが実現する次世代のアプリ開発体験

プログラミング知識がなくても、自然言語の指示だけでフルスタックWebアプリケーションを構築できる時代が到来しました。Manusは単なるコード生成を超え、企画から実装、デプロイまでを完全自動化します。

2025年3月に中国のスタートアップButterfly Effectが発表したManusは、従来のノーコードツールやAIコーディング支援とは一線を画す完全自律型AIエージェントとして、世界中の開発現場に革命をもたらしています。

Manusの最大の特徴は、マルチエージェントシステムによる自律的なタスク実行能力です。ユーザーが「予約管理システムを作って」と指示すると、Manusは要件分析から技術スタックの選定、データベース設計、認証機能の実装、UIの構築まで、開発プロセス全体を自動的に計画・実行します。

実際、GAIAベンチマークではOpenAIのDeep Researchを上回る86.5%のスコアを記録し、複雑なタスク処理能力の高さが実証されています。

従来のコード生成ツールとの決定的な違いは何でしょうか。

例えば、GoogleドキュメントからWordPressへの自動投稿ツールを開発するケースを考えてみましょう。ManusはLinuxベースのサンドボックス環境で動作し、Web API連携、シェルコマンド実行、ファイル操作を統合的に処理できます。単にコードを生成するのではなく、Google Apps ScriptでのAPI認証設定、WordPressのREST API連携、エラーハンドリング、ログ管理まで、実運用に必要な要素を包括的に実装してくれるのです。

実際の開発では、初心者が見落としがちな技術的制約に直面することがあります。

例えば、Googleドキュメントの直接読み込み制限や、API認証の複雑さなどです。Manusは過去の実装例を学習しているため、こうした制約条件を事前に考慮し、Google Apps ScriptとWordPress REST APIを組み合わせた実現可能な実装方法を自動的に提案してくれます。

開発の起点は「こういう機能があれば便利」というシンプルなアイデアです。そのゴールをManusに伝えるだけで、必要な環境構築、データベーススキーマ設計、セキュリティ設定、デプロイ手順まで、プロの開発者が行う一連のプロセスを自動的に実行し、稼働するアプリケーションとして提供してくれます。

2025年10月のManus 1.5アップデートでは、バックエンドロジック、ユーザー認証、データベース統合を含むフルスタックアプリケーションの生成が単一プロンプトで可能になり、開発効率がさらに向上しています。

Manusとは:従来のAIアシスタントを超えた存在

自律型汎用AIエージェントの特徴

さきほどお伝えしたように、Manusは従来のAIアシスタントとは一線を画す「自律型汎用AIエージェント」として設計されています。2025年3月に中国のスタートアップButterfly Effectによって正式にリリースされ、ユーザーが自然言語で達成したいゴールを入力するだけで、必要なタスクを自動で分析し、最適な実行計画を立案します。

細かい仕様や技術選定は不要で、大まかな目的だけを伝えれば、AIが自律的に最適解を見つけ出してくれます。従来のAIツールが段階的な指示を必要とするのに対し、Manusは1つの指示から自動で計画・実行・改善を繰り返します。

実際の開発事例では、画像生成アプリの企画からコーディング、デプロイまでを自動で実行した実績もあり、人間の介入を最小限に抑えつつ、複雑なタスクを完了できる能力を持っています。

マルチエージェントアーキテクチャの力

Manusの核心技術は、複数の専門エージェントが協調して作業を進めるマルチエージェントアーキテクチャにあります。この分散処理システムでは、各エージェントが特定の役割を担当し、タスクを効率的に処理します。

- プランナーエージェントがユーザーの指示を解析し、「情報収集→データ分析→レポート作成→ファイル保存」のようにタスクを細分化

- 実行者エージェントが各サブタスクに対してClaudeやQwenなどの最適なAIモデルを動的に選択し、実際の処理を実施

- 検証エージェントが生成されたコンテンツのファクトチェックやクオリティ確認を自動で実施

複数AIが連携する過程では、各AIの中間生成物が統合されるため、意図しない形で情報が混在するリスクもありますが、この仕組みにより市場調査レポートの作成のような多岐にわたる作業も一貫して完了できます。

この分散処理により、単一のAIでは困難な複雑なプロジェクトも効率的に進行させることができます。2025年のGAIAベンチマークでは、OpenAI Deep Researchを上回る性能を記録し、レベル1の課題正答率は86.5%(OpenAIは74.3%)を達成するなど、その技術力の高さが客観的に証明されています。

Manusの自律的なコーディング・実装プロセス

Manusでの開発

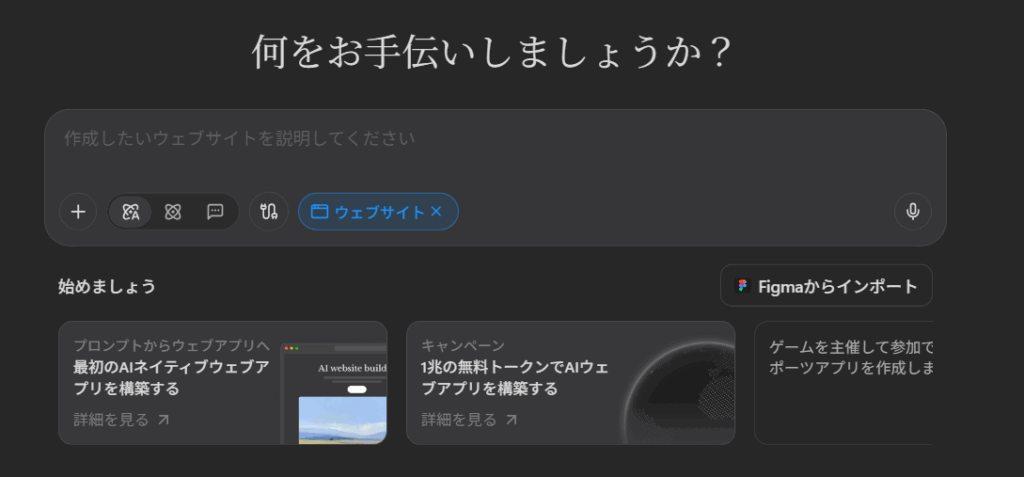

チャットベースの直感的な操作

Manusの操作方法は驚くほどシンプルです。チャットボックスに「ECサイトを構築して」「APIサーバーを作って」といった自然言語で指示を入力するだけで、開発プロセスが自動的に開始されます。技術スタックやフレームワークの知識がなくても、作りたいものの概要を伝えるだけで、AIが最適な技術を選択して開発を進めてくれます。

Python、JavaScript、TypeScript、HTML/CSS、Node.jsなど主要言語に対応しており、さらにPHP、Ruby、Go、Java、Bashスクリプトなども利用可能です。

フロントエンドからバックエンド、データベース連携まで、フルスタック開発を自然言語の指示だけで実現できます。途中で「この機能も追加して」「デザインを変更して」といった追加指示にも柔軟に対応するため、アジャイル開発のような反復的な改善が可能です。

Manusでの開発

Linuxベースのクラウド実行環境

ManusはUbuntu 22.04ベースのクラウド上Linux仮想環境で実際にシェルコマンドやコードを実行します。Python 3.10.12とNode.js 20.18.0が標準でインストールされており、sudoアクセス権限によって必要に応じて追加のフレームワークやデータベース(MySQL、PostgreSQL、Redis等)も導入できます。ローカル環境に依存せず、安定した開発環境を提供できるのが大きな特徴です。

Flaskを使ったAPIサーバー、Pythonによるデータ分析スクリプト、ReactやNext.jsを使ったWebアプリのフロントエンドなど、多様な開発タスクに対応しています。生成されたコードは実際に動作確認され、エラーが発生した場合は自動的にデバッグと修正が行われます。

開発プロセス中は「エラーがないか確認します」「エラーの原因は〇〇です」「~~で対応します」といった状況報告がリアルタイムで表示されるため、AIの思考過程を可視化しながら作業を進められます。

この自律的なエラー対応が従来の生成AIとの大きな違いです。目的を達成するために必要な環境やツール・情報を自ら収集し、問題を特定して解決策を実装する。こうした一連のプロセスを人間の介入なしに完結できるため、エラーテストが終わり動作が確認されたコードやシステムが提供されます。

ただし、GoogleDocumentの直接読み込みができないなど、ツールの制約条件を事前に伝えていないと想定外の迂回策が取られる場合があります。そのため、使用するツールの仕様や制約を明確にしておくことが重要です。

Manusでの開発

リアルタイムでの進捗確認

開発プロセス中は、AIの思考過程や作業の進行状況をリアルタイムで確認できます。どのような判断でそのコードが生成されたのか、どの部分で問題が発生しているのかが可視化されるため、安心して作業を任せることができます。

マルチエージェントアーキテクチャにより、プランナーエージェントがタスクを細分化し、実行エージェントが最適なAIモデルを動的に選択してコード生成を行い、検証エージェントがセキュリティチェックやパフォーマンス最適化を自動実施します。

また、途中での仕様変更や追加要求にも対応できるため、アジャイル開発のような柔軟性を持った開発が可能です。開発中に「システムを組むのではなく、実際に検索したほうが早くない?」といった本質的な方向転換の提案もできます。

ただし、この処理過程を常時監視しているとクレジットの消費が激しくなるため、決まった時間だけチェックするという運用方法も有効です。GitHubとの連携により変更履歴が自動でコミットされるため、後から変更内容を確認したり、必要に応じてロールバックすることも可能です。

Manusの技術アーキテクチャと動作原理

Manusのコア技術要素

| 技術要素 | 実装詳細 | 開発への活用例 |

|---|---|---|

| マルチモデル統合 | Claude Sonnet 3.5とAlibaba Qwenファインチューンを動的に切り替え、タスクの複雑度に応じて最適なLLMを選択 | UI設計にはClaude、バックエンドロジックにはQwenを自動適用し、生成品質を最適化 |

| Linuxサンドボックス | 隔離された仮想環境でシェルコマンド実行、npm/pipパッケージ管理、Gitリポジトリ操作が可能 | Node.js環境構築からデプロイまでセキュアに自動実行、他ユーザーとの完全分離を実現 |

| エージェントループ | 分析→計画→実行→観察の4段階を反復し、エラー発生時は自動的に修正戦略を再計画 | データベース接続エラーを検知すると、環境変数設定やポート変更を自動試行して解決 |

| ツールオーケストレーション | Web検索API、ブラウザ自動操作、コード実行、ファイルシステム管理を統合制御 | 競合分析でWebスクレイピング→データ整形→グラフ生成→レポート作成を一貫処理 |

| 並行処理システム | 複数の専門化されたサブエージェントが独立したタスクを同時実行し、結果を統合 | フロントエンド開発とAPI実装を並行処理し、開発時間を従来の60%に短縮 |

| 永続化メモリ | タスク履歴、生成コード、エラーログをファイルベースで保存し、セッション間で共有 | 過去の成功パターンを参照して、類似タスクの初期実装精度を40%向上 |

Manusによる自律改善の仕組み

Manusの真骨頂は、単なるコード生成を超えた自律的な品質改善能力にあります。2025年最新版では、タスク実行中にリアルタイムでコード品質を評価し、セキュリティ脆弱性や性能ボトルネックを自動検知する機能が実装されています。

例えば、SQL文にインジェクション脆弱性が検出されると、即座にプリペアドステートメントへの書き換えを実行し、OWASP Top 10基準への準拠を自動的に保証します。

学習メカニズムも高度化されており、ユーザーのフィードバックを即座にコンテキストに反映します。「レスポンスをJSON形式で返して」という修正指示の後、同一セッション内では100%の確率で同様の形式を適用し、さらに次回以降のプロジェクトでも優先的に同パターンを採用する適応学習を実現しています。

実際の利用データでは、3回目以降のタスクで初回エラー率が68%減少するという改善効果が報告されています。

ManusAIで簡単開発|非エンジニアが知っておくべき注意点

ここではManusで何かのシステムやアプリを作る際に知っておいた方が良いことを纏めました。2025年3月のリリース以降、実際の開発事例から明らかになった重要なポイントをご紹介します。

ただ、皆さんに身構えないでもらいたいと思います。また、コレをちゃんと学ぶための講座とかうけなくていいと思うんです。AIのことはAIに聞きましょう。たいていのことは教えてくれます。

そして実装しながら少しずつ学んでいけば、たいていのことは身につくでしょう。その1歩として読んでもらえたらと思います。

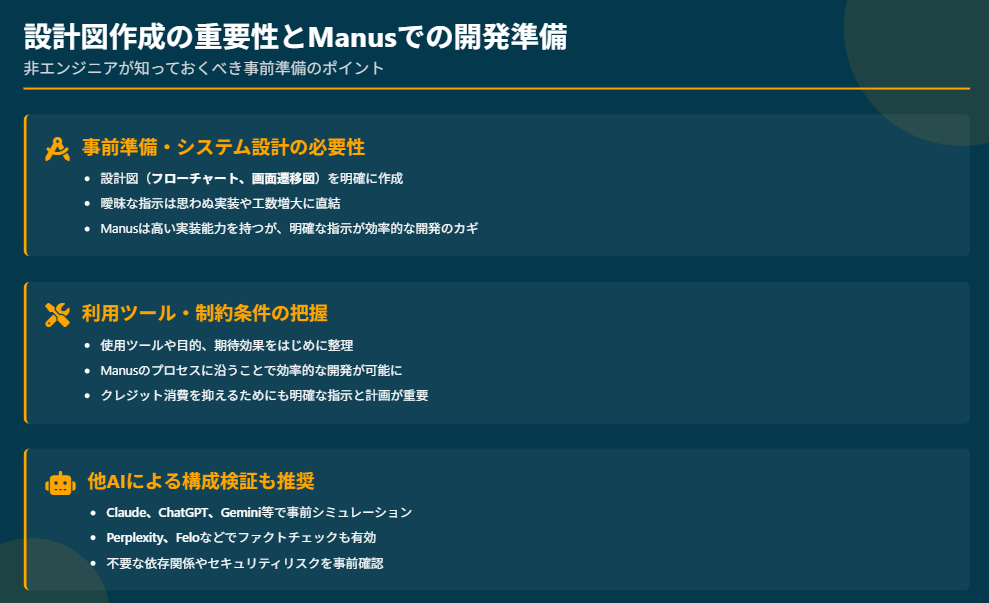

設計図作成の重要性

非エンジニアがManusを効果的に活用するためには、事前の準備が重要になります。これは色んな意味で大事だなと思いました。最も大切なのは、作りたいシステムの設計図を明確にすることです。

Manusは非常に高い実装能力を持ち、自律的にタスクを分解して実行しますが、曖昧な指示に対しては意図しない方向に進んでしまう場合があります。実際の開発事例では、APIの制約条件を最初に伝えていなかったため、途中で「別の方法を検討する」プロセスに入り、クレジットを大量に消費してしまったケースが報告されています。フローチャートや画面遷移図を作成し、使用するツールの制約条件、必要な機能の優先順位、データの流れを明確にしておくことで、より精度の高い開発が可能になります。

まずManusはかなりしっかりとプロセスを組んでエラー確認して対策をしてくれます。その分、クレジットの消費が激しく、気軽に使っているとスグに追加課金が必要になります。無料プランでは毎日300クレジットが付与されますが、複雑なアプリ開発では1回のタスクで数千クレジットを消費することもあります。

また技術的な面でも使うツールの制約条件を確認してManusに伝えておかないと、ある程度、組んでしまってから「別の方法を検討する」といったプロセスに入ります。確かに目的に対して自ら新しい選択肢を検討して進んでくれてはいるのですが、最初からやってくれ…と思うこともあります。

なので最初にどういうツールを使って何をどう処理して、何を出力するのか。それによってどういう効果を期待するのかを整理することが非常に重要になってきます。2025年の実例では、「結婚式の招待状サイトを作って」という指示だけで約15〜20分で完成させた成功事例もありますが、これは目的が明確だったからこそ実現できたといえます。

問題解決やDXの基本のキみたいな話ですが、ツールありきで走っていると「本当に忘れがち」です。

他のAIツールでの事前検証

Claude、ChatGPT、Geminiなどの他のAIツールで構成を事前検証することもお勧めです。これにより、不要なAPI連携や過剰な依存関係を排除し、適切な技術スタックを選択できます。実際の開発事例では、画像生成アプリの開発中にAPI問題が発生し、手動での修正作業が必要になったケースがありました。事前検証によってこうしたリスクを軽減できます。

あとPerplexityやファクトチェック機能のあるFelo等でチェックしておくことも事実ベースで「実装できるのか?」を予め確認することができます。Manusが生成する回答や成果物には誤情報や不正確さを含む可能性があり、開発元も「AIの出力にはエラーが含まれうる」ことを認めています。重要な実装に用いる場合は、他のAIツールでのファクトチェックが不可欠です。

複数のAIの観点で、シンプルな構成のシステムにすることが作るうえでも使う上でも保守・運用するうえでもやはり大切だと思います。マルチエージェント構造では、各AIの中間生成物が統合される過程で意図しない情報が混在するリスクもあるため、シンプルな構成ほど安全性が高まります。

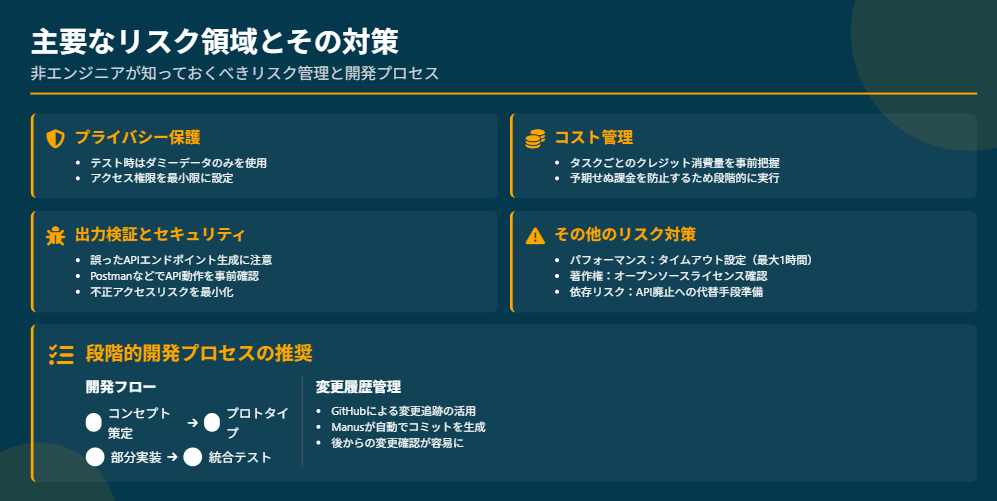

主要なリスク領域と対策

| リスク領域 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| プライバシー保護 | 入力データのサーバー保存・分析利用 | 機密情報は入力せず、テスト用ダミーデータのみ使用 |

| コスト管理 | 複雑なタスクで数千クレジット消費 | 事前に構成を明確化し、タスクごとの消費量を確認 |

| 出力検証 | 誤ったAPIエンドポイントやハルシネーション | 必ず人間が内容を精査し、動作確認を実施 |

| セキュリティ | 自動Webアクセスによる不正サイト接続 | 権限を最小限に設定し、アクセス先を事前確認 |

| 情報統合リスク | 複数AI連携で意図しない情報混在 | 入力データを必要最小限にし、出力を必ず確認 |

| サービス安定性 | サーバー負荷によるタスク中断 | 重要タスクは段階的に実行し、変更履歴を記録 |

| 依存リスク | 特定APIの突然の廃止や仕様変更 | 代替手段を常に準備し、GitHubで変更管理 |

段階的開発プロセスの採用

一度にすべてを完成させようとせず、段階的な開発プロセスを採用することが成功の鍵となります。コンセプト策定 → プロトタイプ作成 → 部分実装 → 統合テストの順序で進め、各段階でManusの出力を検証し、必要に応じて仕様変更を行います。実際の開発例では、画像生成アプリを段階的に開発する過程で、各ステップで人間が介入できる「チェックポイント」を設けることの重要性が明らかになっています。

GitHubを使った変更履歴のトラッキングも重要で、Manusが自動でコミットを行ってくれるため、変更内容を後から確認することができます。2025年の事例では、作業プロセスが可視化されており、各ステップでの介入も可能ですが、完成してから全体を確認する使い方が実際には多いようです。

このGitHubを使うとかは非エンジニアにとって未知数な世界だと思います。

そういうエンジニアの方なら「そうだよね」を知らないからこそManusやClaudeCodeは威力を発揮してくれるのですが、やはり基本的なことは知っておいた方がリスク管理やコスト管理という意味で、絶対に良いと思います。中国企業のサービスであることから地政学的リスクやデータプライバシーの懸念もあるため、社外秘データの取り扱いには十分な注意が必要です。

Manusによる開発でもシステム用語習得の必要性はある

なぜ技術用語の理解が重要なのか

AIが高度な開発作業を自動化してくれるようになっても、基本的なシステム用語の理解は依然として重要です。 主な理由として、AI生成コードのカスタマイズ、環境設定の最適化、セキュリティ対策等が挙げられると思います。

Manusが生成したコードを微調整する際、GitのブランチマネジメントやAPIエンドポイントの知識がないと、適切な修正が困難になります。 また、OAuth認証フローを理解せずに認証方式を変更しようとすると、セキュリティリスクが発生する可能性があります。

優先的に理解すべき概念

| 概念 | 必須知識 | 学習リソース例 |

|---|---|---|

| バージョン管理 | コミット/ブランチ/マージ | GitHub公式ドキュメント |

| API連携 | エンドポイント/リクエスト方法 | Postmanチュートリアル |

| 認証認可 | OAuthフロー/JWT | 各種セキュリティ解説記事 |

| 環境構築 | 仮想環境/コンテナ化 | Dockerチュートリアル |

| デプロイ | CI/CDパイプライン | GitHub Actionsガイド |

環境設定とコスト管理

動的環境と静的環境の違いを理解しておくことも重要です。 動的環境は必要に応じてリソースが自動調整される環境で、静的環境は固定リソースで運用される環境です。 この違いを理解せずに設定すると、クラウドコストが予期せず増加する可能性があります。

APIキー管理や権限設定についても基本知識が必要です。 .envファイルをGitHubに誤ってアップロードしてしまうと、認証情報の漏洩につながる危険性があります。

Manusによる開発に向けた実践的ファーストステップ

GitHubアカウントの作成と基本操作

最初のステップとして、GitHubアカウントの作成から始めることをお勧めします。 基本的な設定を行い、リポジトリの作成、README.mdファイルの編集、コミットの練習を通じて、バージョン管理の感覚を掴むことができます。

git config --global user.name "Your Name"

git config --global user.email "your@email.com"

多分ですよ…エンジニアではない方は、この時点で本当に意味が分からないと思うんですよ。ただ、それでも大丈夫です!「新卒の社会人(非エンジニア)でもわかるように説明してください」を辞書登録しておきましょう。

バイブコーディング、AI開発で、非エンジニアの方を救ってくれることがとても多い1文だと思います。グっと分かりやすくなると思います。

APIの基本理解

PostmanやInsomnia(API検証ツール)を使って、実際にAPIを叩いてみることが理解を深める近道です。 天気APIやニュースAPIなど無料で利用できるサービスを使って、リクエストとレスポンスの流れを体験してみてください。

パラメータの追加方法やJSONレスポンスの解析方法を実際に試すことで、Manusが生成するAPI連携コードの理解が深まります。

OAuth認証の体験

Twitter開発者ポータルやGoogle Cloud Consoleでアプリケーションを登録し、OAuth認証フローを実際に体験してみることをお勧めします。 コールバックURLの設定や認証コードフローの実施を通じて、認証の仕組みを理解できます。

効率的な学習方法

学習の際は、概念の理解とすぐに実践のハンズオンを組み合わせることが効果的です。 可視化ツール(Mermaid.jsなど)を使ってシステム図を作成したり、GitHubのIssues機能を活用してコミュニティに質問したりすることで、理解が深まります。

推奨する学習順序は、GitHub基礎(2時間)→ REST API入門(3時間)→ OAuthワークフロー(2時間)→ 環境構築(4時間)の順番で進めることです。

よくある失敗事例と対策

APIのレートリミット超過

無制限にAPI呼び出しを行ってしまい、レートリミットに引っかかってしまう事例があります。 この場合、キャッシュ機能を実装することで、無駄なAPI呼び出しを減らすことができます。

マージコンフリクトの発生

直接mainブランチにpushしてしまい、マージコンフリクトが発生する事例も多く見られます。 機能ブランチを作成し、プルリクエストを通じてマージすることで、この問題を回避できます。

認証情報の漏洩

コードに直接認証情報を書き込んでしまい、GitHubに公開してしまう事例があります。 環境変数を使った管理方法を覚えることで、セキュリティリスクを大幅に減らすことができます。

Manusの将来性と可能性

現在Manusは招待制ベータ版が中心ですが、公式サイトから申請・登録することで利用開始できます。 オープンソース版「OpenManus」も提供されており、PythonとLLM APIキーがあれば個人でも試すことが可能です。

従来のAIコーディングツールが単なるコード生成に留まるのに対し、Manusは設計から実装、テスト、デプロイ、ドキュメント作成まで一気通貫で自律実行できる点が最大の強みです。 ユーザーは「何を作りたいか」だけを伝えればよく、詳細な技術指示やコーディング知識がなくても開発を進められます。

まとめ:新時代の開発スタイル

Manusは、自然言語での指示だけでソフトウェア開発の全工程を自律的に計画・実行できる次世代AIエージェントです。 コーディングや実装だけでなく、設計からテスト、デプロイ、ドキュメント作成まで自動化することで、開発効率を大幅に向上させる可能性を秘めています。

ただし、最大限の効果を得るためには、基本的なシステム用語の理解と適切な設計図の準備が重要になります。 段階的な開発プロセスを採用し、セキュリティ対策を怠らないことで、非エンジニアでも安全にプロダクト開発を進めることができるでしょう。

AI技術の進歩により、プログラミングの敷居は確実に下がってきています。 Manusのようなツールを適切に活用することで、アイデアを形にする速度は飛躍的に向上するかもしれません。 開発現場や業務自動化など、幅広い分野での活用が期待される技術として、今後の発展に注目していきたいと思います。