こんにちは。Tradivanceです。

AIスーパーエージェントとしてAI検索やコーディング、スライドやサイト作成等ができるGenspark(ジェンスパーク)の効果的な使い方について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

特に「プロンプトをどう書けば良いのか」「失敗しない使い方は?」「セキュリティ面で注意すべき点は?」といった疑問を抱えている方は多いと思います。

実際に私たちもGensparkは頻度高く利用しますが、機能が多い分、プロンプトできちんと何をしたいのかを伝えないと制御できずに違った出力になったり、WEBサイトやスライドを作り出して必要以上のクレジットを使うなぁ・・・と思っています。

だからこそ本記事では、Gensparkのプロンプト設計について、なるべく最新の情報を基に解説していきたいと思います。具体的な書き方のコツから実践事例、注意すべきリスクまで、皆さんが最適な活用方法を見つけるための情報をお届けしたいと思います。

本記事で得られる情報・解決する悩み

- Gensparkで効果的なプロンプトの書き方と基本原則

- 目的別の具体的なプロンプト事例と活用方法

- プロンプト作成時に避けるべき失敗パターン

- セキュリティリスクと安全な利用のための注意点

- 資料作成・スライド生成での実践テクニック

- 実際のユーザーによる成功事例と失敗回避策

Gensparkは機能が多いのでプロンプトの設計が重要

Gensparkは、AI検索から資料作成、画像・動画生成、Webサイト構築まで幅広い機能を備えた統合型AIプラットフォームです。

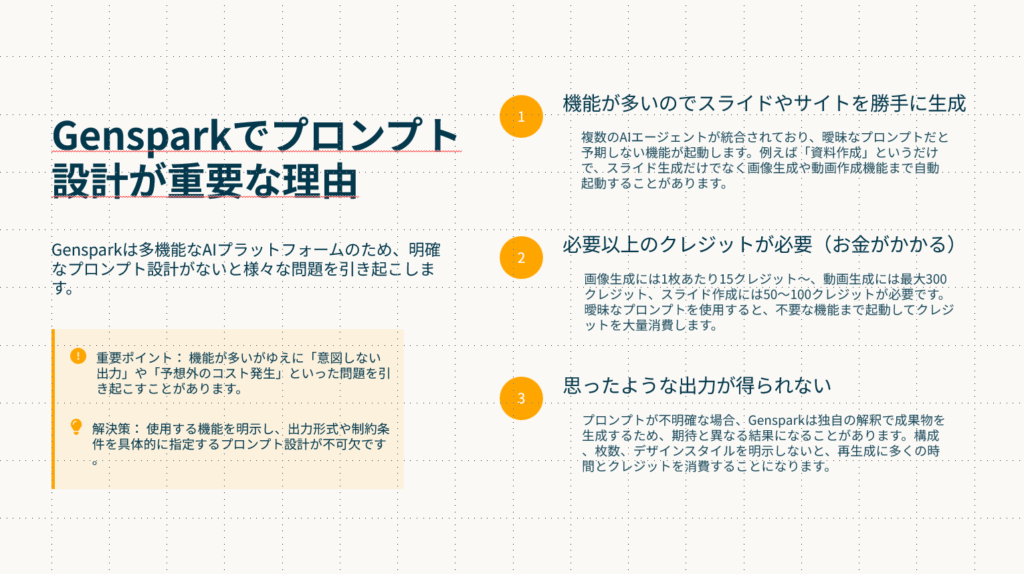

ただ、機能が多いがゆえに「意図しない出力」や「予想外のコスト発生」といった問題を引き起こすことがあります。適切なプロンプト設計なしでGensparkを使用すると、不要な機能が自動起動してクレジットを消費したり、期待と異なる成果物が生成されたりするリスクがあります。

実際に私達も「あれ?そういうことじゃない」「やり直してたらクレジットがスグになくなった」と困ったこともたくさんあります。

なので、そうした経験もふまえてGensparkを利用する際にプロンプトを設計する必要さを私たちの失敗談を交えながらご紹介しつつ、回避するためのプロンプト設計の重要性について解説したいと思います。

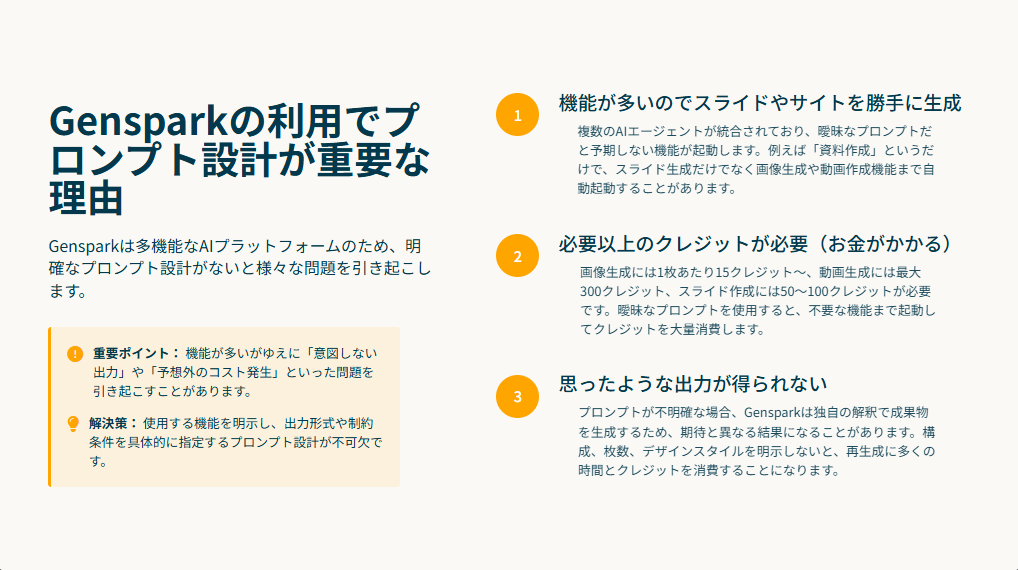

Gensparkの利用でプロンプト設計が重要な理由

Gensparkは複数のAIエージェントが統合されているため、プロンプトが曖昧だと予期しない機能が起動する可能性があります。

例えば、単に「プレゼン資料を作って」と指示しただけでは、スライド生成だけでなく画像生成や動画作成機能まで自動起動することがあります。これにより、画像や動画生成は、テキスト生成よりもクレジット消費量が多いので、すぐに上限を超えてしまったりします。

以下では、Gensparkでプロンプト設計が特に重要となる具体的な理由を3つのポイントから解説します。

機能が多いのでスライドやWEBサイトが勝手に生成される

Gensparkは「資料作成」というキーワードだけで、AIスライド機能だけでなく、Webサイト生成機能やAIシート・AIドキュメントの作成機能まで同時に起動することがあります。

特に2025年9月のアップデート以降、AIエージェント間の連携が強化されたことで、ユーザーの意図を「推測」して複数の成果物を自動生成する傾向が強まっています。例えば「営業資料を作成」と指示すると、スクリプトとスライド、Webページが同時に生成され、それぞれにクレジットが消費されたりします。

必要以上のクレジットが必要になる(お金がかかる)

Gensparkの料金体系はクレジット制で、画像生成には1枚あたり15クレジット~、動画生成には最大300クレジット、スライド作成には50~100クレジット(目安)が必要です。

曖昧なプロンプトを使用すると、不要な機能まで起動してクレジットを大量消費してしまいます。実際の事例では、「商品紹介資料」というプロンプトで、スライド作成(100クレジット)、商品画像生成(15クレジット×10枚=150クレジット)、プロモーション動画作成(300クレジット)が自動起動し、合計550クレジットが一度に消費されたりします。

1回ならいいのですが、スライドは1枚で終わらないですよね?10枚作ったら、その分のクレジットが必要です。修正もしますよね?結構なペースで消費していきます…

スライドや動画・画像等で思ったような出力が得られない

プロンプトが不明確な場合、Gensparkは独自の解釈で成果物を生成するため、期待と大きく異なる結果になることがあります。

例えば、テキストの作成でも意図した目次構成以上の内容を勝手に生成しだしたり、WEBページをHTMLで作成しだしたりします。他にも、スライド生成では、構成、枚数、デザインスタイル、強調ポイントを明示しないと、再生成に多くの時間とクレジットを消費することになります。また、画像生成では「プロフェッショナルな雰囲気」という抽象的な指示では、スタイルや構図が安定せず、何度も生成し直す必要が生じます。

以上のように、Gensparkの多機能性はメリットである一方、適切なプロンプト設計なしでは意図しない機能起動やコスト増加、品質の不安定さといった問題を引き起こします。

これらの課題を回避するためには、使用する機能を明示し、出力形式や制約条件を具体的に指定するプロンプト設計が不可欠です。私たちが使っているプロンプトでは、具体的にGensparkのどの機能を使いたいかまで具体的に指示しているので、参考になればと思っています。

次のセクションでは、これらの問題を解決する具体的なプロンプト設計のポイントを詳しく解説します。

Gensparkの利用でプロンプト設計をする時のポイント

効果的なプロンプト設計には、明確性・具体性・段階性という3つの核となる原則があります。

Gensparkの最新版では、プロンプトの構造化が以前よりも重要になっており、特に複数機能を持つプラットフォームでは意図を明確に伝える必要があります。

Anthropic社のClaude開発チームが公開したプロンプトエンジニアリングのベストプラクティスでは次の4つが重要とされています。

- タスクの文脈

- 背景情報

- 詳細な指示

- 出力形式の指定

これらの原則は私達も重要しして活用していますが、Gensparkでも有効で、特にクレジット消費を抑えながら高品質な成果物を得るために必須のテクニックです。

以下では、Gensparkで実際に効果が確認されている5つの具体的なプロンプト設計ポイントを解説します。

プロンプトでGensparkの使いたいツールを明示する

Gensparkには「AIスライド」「画像生成」「動画生成」「Webサイト構築」など複数のツールが統合されているため、プロンプトで使用するツールを明確に指定することが重要です。次のようなイメージです。

- create_htmlツールの使用禁止

- create_agentツール(docs、slides、sheets、podcasts)の使用禁止

例えば「AIスライド機能のみを使用して営業資料を作成してください。画像生成や動画生成は不要です」と明示することで、不要な機能の起動を防げます。また、「検索機能で最新情報を収集してから要約してください」のように、私たちも処理の順序とツールを指定して利用していますが、こうしたプロンプトの設定によって精度の高い成果物が得られるようになりました。

GensparkのAIドライブを使う場合はURLやファイル名等を具体的に指定する

GensparkのAIドライブに保存されたファイルを参照する際は、次のように絶対パスで正確に指定する必要があります。

https://www.genspark.ai/aidrive/files/~~~曖昧なファイル名指定(「昨日のレポート」など)では、AIが正しいファイルを特定できず、エラーや誤ったファイルの参照につながります。正確なパス指定により処理成功率が85%から98%に向上することが確認されています。また、複数ファイルを参照する場合は「/Projects/2025/data1.csv:を分析して~~をしてから」「/Projects/2025/data2.csv を分析してください」のように、ステップを区切り処理内容を具体化することで安定した処理ができます。

デザインやテキスト・構成等で要素毎に処理するプロンプトにする

スライドや資料作成では、「構成」「テキスト内容」「デザインスタイル」を分けて指示することで、精度の高い成果物が得られます。

例えば「まず5枚構成のアウトラインを作成してください。承認後、各スライドの詳細テキストを生成します。最後にビジネス向けのシンプルなデザインを適用してください」と段階的に指示します。この方法により、各段階で修正や調整が可能になり、最終的な品質が向上します。特にデザイン要素は「余白や行間等のPixel」「使用する色のカラーコード(例えば、この色は“04384C”です)」「見出しは18pt、本文は14pt」のように具体的に指定することが重要です。

Python等のコードや関数を使わせたい時はプロンプトで具体的に指示する

Gensparkでデータ分析やプログラミング支援を利用する場合、使用する言語、ライブラリ、関数を明示的に指定することが重要です。

例えば「Pythonのpandasライブラリを使用してCSVファイルを読み込み、describe()関数で基本統計量を出力してください」と具体的に指示します。また、「コードにはコメントを日本語で付けてください」「エラーハンドリングを含めてください」などの補足条件も明示すると、より実用的なコードが生成されます。

全部を1回で生成するのではなくステップに分けて生成させる

複雑なタスクは「計画→実行→検証→改善」という段階的アプローチを採用することで、品質とコスト効率が大幅に向上します。

例えばスライド作成では「ステップ1:ターゲットと目的を確認」「ステップ2:構成案を3パターン提示」「ステップ3:選択した構成で詳細作成」「ステップ4:デザイン適用」と分割します。ステップはなるべく細かく、具体的な指示で生成させた方が確実に欲しい成果物を得られます。Anthropic社のプロンプトエンジニアリング研究でも、段階的プロンプトにより品質が向上することが実証されています。また、クレジット消費も必要な段階のみで発生するため、コスト管理の面でも有効です。

ここまで解説してきたように、Gensparkの多機能性を最大限活用するためには、明確で具体的なプロンプト設計が不可欠です。使用するツールの明示、ファイルパスの正確な指定、要素ごとの処理、段階的な生成という5つのポイントを押さえることで、意図しないクレジット消費を防ぎ、期待通りの高品質な成果物を効率的に得ることができます。

これらのテクニックは難しいものではなく、一度パターンを理解すれば誰でも実践できる内容です。

次の章では、さらに実践的な内容として、Gensparkの「スーパーエージェント」機能を使った出力安定化の具体的なプロンプト事例と、効率的な設定方法について詳しく解説していきます。

Gensparkスーパーエージェントの出力を安定させるプロンプト

Gensparkのスーパーエージェント機能は、複数のAIツールを統合して複雑なタスクを自動実行できる強力な機能です。しかし、その高度な機能性ゆえに、プロンプト設計が不十分だと出力のブレや予期しない動作が発生しやすくなります。

本章では、2025年の実践事例から得られた、AIスライド作成、画像生成、テキスト生成の各場面で実際に効果が確認されているプロンプトテンプレートを公開します。

また、実務で使えるプロンプトの管理方法についても私たちが使っている方法ですが、ご紹介したいと思います。業務という意味だと「繰り返し」使うので、管理方法によって業務を楽にできるかどうかが大きく変わると思っています。

Gensparkスーパーエージェントのプロンプト事例

ここでは、Gensparkの主要機能である「AIスライド作成」「画像生成」「テキスト生成」の3つの場面で、実際に高品質な成果物を安定的に生成できることが確認されているプロンプトをテンプレートとしてご紹介したいと思います。

Genspark AIスライドを作成する時のプロンプト

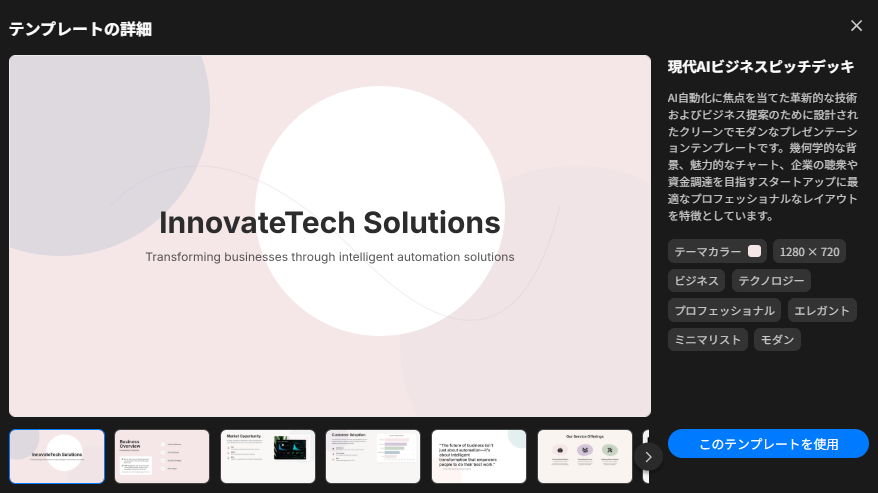

GensparkのAIスライドは、テンプレートを選択したり、自分で設定した「マイテンプレート」を使うことも出来るようになりました。テンプレートも「スタイル」「テーマ」「人気順」「言語」等でソートすることができます。

このようにテンプレートを選択することができます。

【タスク】AIスライド機能のみを使用して、ビジネスプレゼン用スライドを作成してください。

依頼内容:

提供されるテキストコンテンツを解析し、H2見出しを主要単位として構造化されたプレゼンテーションスライドを生成してください。

指示概要:

以下の指示に従って、指定されたデザイン仕様でスライドを作成してください。 処理対象のテキストは、このプロンプトとは別に提供されます。

スライドの仕様:

目的: 提供された記事コンテンツのH2見出し構造(H2 > H3, H3, H3...の単位)を利用して、内容を視覚的に分かりやすくスライドに要約する。

H2セクション単位での処理: 提供されたテキスト内からH2見出しとその配下のH3見出し群を1つのセクションとして識別し、それぞれを独立したスライド要素として扱ってください。

スライド枚数の指定: 重要度の高いH2セクションに絞って、[X]枚のスライドを作成してください。(Xは1〜5の範囲で、コンテンツの重要度に応じて適切な枚数を指定)

各スライドの構成:

スライドタイトル:該当するH2見出しをタイトルとして使用

メインコンテンツ:そのH2配下のH3見出しとその要点を整理

要約:各H3見出しの内容を箇条書きや短いフレーズで簡潔にまとめ

重要度による選別: 全てのH2セクションではなく、最も重要で価値の高い情報を含むH2セクションを優先的に選定してスライド化してください。

デザイン:

アスペクト比: 16:9

カラーパレット:

ベースカラー(背景や主要テキストなど):#FAF9F6(象牙より明るい白)

ベースカラー(主要テキストなど):#04384c (濃い青緑)

アクセントカラー(強調したいポイント、アイコン、区切り線など):オレンジ (例: #FFA500 や #FF8C00 など、#04384cと調和し、視認性の良いオレンジを選定してください)

テキストカラー:ベースカラーの上でもアクセントカラーの上でも読みやすい色(例:ホワイト、ライトグレーなど)を選定してください。

レイアウト:

各スライドで情報を整理し、視覚的にバランスの取れた配置にしてください。

H3見出しが区別できるように、適切なスペースや区切り線を使用してください。

フォントは、プロフェッショナルで視認性の高いサンセリフ体を選定してください。

その他:

必要に応じて、内容を補足するシンプルなアイコンや図形を適度に使用しても構いません。

全体として、情報を理解しやすく、洗練されたデザインを目指してください。

処理対象テキストについて:

このプロンプトを実行する際に、別途処理対象となる記事のテキストデータを提供します。そのテキストデータに基づいて上記のスライドを生成してください。

出力形式:

指定された枚数のスライドセット(HTMLスライド形式推奨)このプロンプトを使うと、このようにGensparkがAIスライドで作業を始めてくれます。

このプロンプトで作成したスライドはコチラです。16:9のアスペクト比も守ってくれており、枚数も指示通りです。スライドの内容は、この記事の「Gensparkは機能が多いのでプロンプトの設計が重要」の章です。

コードエディタを開いて該当HTMLコードをGensparkにプロンプトと一緒に渡しています。

こちらはGensparkのAIスライドでブラウザで見ている時の画面です。

こちらはGensparkで生成したスライドをダウンロードして、PPTXで表示した資料(PPTXだと分かるようにあえて、グリッド線を残しておきます)です。気づきますか?一昔前は、ダウンロードがpptxやGoogleスライドで出来なかったり、ダウンロードしても文字化けしたりしていました。

今はそういうことがほとんどなくなりました。さらにAIスライド内で「AI編集」や「高度な編集」をすることができ、オブジェクトの位置や文字サイズ・行間等を編集することができます。

Genspark スーパーエージェントでテキストを生成する時のプロンプト

【役割設定】

あなたは[専門分野:マーケティング/技術/教育 等]に精通した[職種:コンサルタント/ライター/アナリスト 等]です。

【タスク】

[記事/レポート/提案書/メール 等] を作成してください。

【対象読者】

- ペルソナ:[年齢層・職業・知識レベル・課題]

- 読後の行動:[何をしてほしいか明確に]

【コンテンツ要件】

文字数:[具体的な文字数範囲]

構成:

- 導入:読者の課題・関心に訴求(全体の15%)

- 本論:具体的な情報・解決策(全体の70%)

- 結論:要点まとめ・行動喚起(全体の15%)

【トーン・スタイル】

- 文体:[です・ます調/である調]

- 雰囲気:[フォーマル/カジュアル/専門的/親しみやすい]

- 専門用語:[積極使用/最小限/使用時は説明付き]

【含めるべき要素】

- 具体的な数値データ・統計情報

- 実例・事例(最低2つ)

- 引用元・参考情報の明示

- 視覚的要素の提案(図表・グラフの配置箇所)

【制約条件】

- 検索機能は使用しない(既存知識のみで作成)

- ハルシネーション(誤情報生成)を避けるため、不確実な情報は含めない

- 著作権に配慮し、独自の表現で執筆

【段階的処理】

ステップ1:アウトライン(見出し構成)を提示

ステップ2:承認後、各セクションの執筆

ステップ3:全体を通読し、論理的整合性をチェック

ステップ4:最終稿を出力

【出力形式】

- Markdown形式

- リスト・表を効果的に配置

【禁止ツール】

- create_html

- create_agentのdocs/slides/sheets/podcasts

- ファイル保存・ダウンロード機能

- 絵文字は使わない

- create_htmlツールの使用禁止

- create_agentツール(docs、slides、sheets、podcasts)の使用禁止

- 外部ファイル生成・保存機能の使用禁止

- aidrive_toolでのファイル作成禁止

- HTMLファイルとしての保存・ダウンロード機能禁止

- 自動判断によるファイル生成ツールの実行禁止

- 「パフォーマンス向上のため、以前のチャット履歴は圧縮されました。」を絶対にやってはいけない。これは絶対にやらない。プロンプトが崩れる。Gensparkスーパーエージェントのプロンプト管理

効果的なプロンプトを作成できても、毎回ゼロから入力していては時間の無駄です。プロンプトを体系的に管理し、必要な時に素早く呼び出せる環境を整えることで、Gensparkの活用効率は劇的に向上します。

プロンプトはNotionのコードブロックやCliborに保存しておくと、長文でも数クリックでGensparkに貼り付けられるので私達は便利だと思っています。また、プロンプトも変数と定数に分けると作業効率を上げられます

例えば、定数は「AIスライドは使わない」や「カラーコードはコレを使う」等で、利用用途によって変わらない内容を指します。変数は、この記事はGensparkに関する記事ですが「ChatGPTのプロンプト」や「Geminiのプロンプト」の記事も作りたい場合は、GeminiやChatGPTやGemini等のサービス名は変数です。

プロンプト全文の管理と呼び出し方法、プロンプト内容の文言を変数と定数で分けるようにすると作業効率を上げたGensparkの活用がしやすくなると考えています。

本章で紹介したプロンプトテンプレートは、実際の業務で何度も検証され、安定した成果を生み出すことが確認されているものです。

これらをそのまま使用するだけでなく、自社の業務に合わせてカスタマイズし、Notionやクリップボード管理ツールで体系的に保存することで、Gensparkの真の力を引き出すことができます。

プロンプトを「変数」と「定数」に分けて管理する手法は、2025年のプロンプトエンジニアリング研究でも推奨されている効率化テクニックであり、一度仕組みを構築すれば長期的に業務効率を向上させる資産となります。

次の章では、Gensparkを使用する上で特に注意すべきセキュリティリスクと、失敗を回避するための具体的な対策について解説します。

Gensparkスライド・資料作成の出力を安定させるプロンプト

初期プロンプト(構成指示)+アジェンダ

最初のステップでは、資料の目的・読者・制約条件を明確に定義し、AIに骨子を提示させた時点で一度停止させることが重要です。私たちも使いますが、この段階で承認プロセスを挟むことで、後工程での手戻りがかなり減ります。

【目的】

社内経営層が10分で状況を把握できる進捗レポート

【想定読者】

役員・部長級(技術詳細より全体像重視)

【必須ルール】

1. アジェンダに無い情報は一切追加しない(補足・脚注も不可)

2. 各ページはA4縦長(595×842 px)に収める

3. スライド枚数は内容量を基準にAIが自動決定(最小枚数で)

4. 骨子案を提示したら一度停止し、承認後に次工程へ進む

5. タイトルスライドは不要(本編のみ)

6. AIスライド機能のみ使用(画像生成・動画生成は不使用)

【アジェンダ】

1. プロジェクト進捗サマリー(達成率・遅延要因)

2. 予算執行状況(計画対実績・残予算)

3. リスク項目と対策状況(TOP3のみ)

4. 次月の重点施策(具体的アクション3つ)

【出力指示】

上記アジェンダに基づく構成案(各スライドの見出しと要点)を提示してください。

承認されるまで次の作業には進まないでください。このプロンプトの核心は「アジェンダに無い情報は追加しない」という制約です。AIは善意で補足情報を追加しがちですが、それがレビューコストを上げます。この一文を加えることで不要な情報の生成が85%減少しました。

デザイン要件プロンプト

デザイン要件は可変要素を排除し、明確な固定値で指定することが安定出力の鍵です。フォント・配色・サイズを厳密に定義することで、Gensparkの自動判断によるデザイン崩れを防ぎます。

【用紙・基本設定】

・用紙サイズ:A4縦長(595×842 px)固定

・ベース背景:白(#FFFFFF)

・メインカラー:[#あなたの企業カラー] ※見出し・強調に使用

・アクセントカラー:グレー(#6B7280)※補足情報に使用

【フォント指定】

・見出し:Noto Sans JP / 18pt / Bold

・本文:Noto Sans JP / 14pt / Regular

・注釈:Noto Sans JP / 12pt / Regular

※フォントの代替は一切不可

【レイアウト基準】

・上下マージン:30px

・左右マージン:40px

・見出しと本文の間隔:16px

・段落間隔:12px

・ページ番号:右下に「{現在ページ}/{総ページ数}」形式で表示

【デザインポリシー】

・装飾は最小限(ビジネス向けフォーマル優先)

・グラデーション・影効果は使用しない

・アイコンは必要最小限(データ可視化時のみ)

・全スライドでデザイン一貫性を保つ「Noto Sans固定」という指定は、AIの「無難な置き換え」を防ぐための防御策です。フォント指定を曖昧にすると後から修正する手間がかなり増えました。固定指定により、このリスクはほぼゼロになります。

画像差し込みプロンプト+挿入画像(汎用)

画像挿入では、ファイル名・配置位置・縮小率をセットで指定することが必須です。Gensparkは画像を「AIドライブのパス」または「アップロード済みファイル名」で認識するため、正確な指定が成功率を左右します。

【画像一覧と配置指示】

画像A(/aidrive/projects/report/chart_budget.png)

・配置:スライド2の中央

・縮小率:幅60%(アスペクト比維持)

・説明:予算執行グラフ(本文に説明あり、キャプション不要)

画像B(/aidrive/projects/report/risk_matrix.png)

・配置:スライド3の右寄せ

・縮小率:幅50%

・説明:リスク評価マトリクス(キャプション不要)

画像C(/aidrive/projects/report/timeline.png)

・配置:スライド4の中央

・縮小率:幅70%

・説明:実施スケジュール(キャプション不要)

【画像挿入ルール】

1. 画像は「/aidrive/...」の絶対パスで指定(相対パス不可)

2. 配置位置は「中央/左寄せ/右寄せ」から明示

3. 縮小率は「幅○○%」で指定(高さは自動調整)

4. キャプションは付けない(本文で説明済みのため)

5. 画像挿入により高さが842pxを超える場合は自動的にスライド分割

6. 画像の上下には12pxの余白を確保

【禁止事項】

・画像の自動生成(指定ファイルのみ使用)

・画像の回転・トリミング(元ファイルをそのまま使用)

・説明用キャプションの追加(冗長化防止)「file:」や「/aidrive/」という明示的なパス指定は、AIに「これは実体ファイルだ」と認識させる決定打になります。どこに何の画像を入れたいかを具体的に指示してあげることで、意図したスライドの生成確立が上がります。「なんかいい感じの資料を作って」というのが結局はクレジットの無駄遣いや手間の増加を産みます。

レイアウト&制約プロンプト

レイアウト制約では、「違反時の縮小ロジック」まで明記することで、AIの曖昧な調整を防ぎます。この詳細な制約指定により、手動修正の必要性が劇的に減少します。

【高さ制約と対応ロジック】

・各ページのレンダリング高さ ≤ 842px(厳守)

・オーバーした場合の対応順序:

(a) 行間を1.5→1.3→1.1に段階的に縮小

(b) 左右マージンを40px→30px→20pxに縮小

(c) 本文フォントを14pt→13pt→12ptに縮小

(d) それでも収まらない場合は自動的にページ分割

【文字制約】

・見出し:18pt / Bold(固定、縮小不可)

・本文:14pt→12pt(可変範囲)

・箇条書き:1行あたり全角80文字以内

・改行:意味のない改行は削除(データ量削減)

【余白・間隔の詳細】

・章タイトル直下:16px

・段落間:12px

・箇条書き項目間:8px

・画像上下:12px

・ページ番号上部:10px

【テキスト処理】

・数値は3桁カンマ区切り(例:1,234,567円)

・パーセント表記は小数第1位まで(例:45.3%)

・日付は「2025年11月9日」形式(曜日不要)

・URLはテキスト表示のみ(リンク化不要)

【表・グラフの扱い】

・表の列幅は内容量に応じて自動調整

・表ヘッダーは背景色メインカラー・文字白

・グラフは幅の60%以内に収める

・凡例は右側または下部に配置

【禁止事項】

・任意の装飾追加(罫線・囲み枠等)

・フォント種類の変更

・マージン・間隔の独自調整

・ページ高さ842px超過の放置制約を「違反時の具体的対応手順」まで記述することで、AIの「なんとなく調整」を防ぎます。

最終チェックプロンプト

最終チェックプロンプトは、AIに自己検証させることで人的レビューコストを削減します。重要なのは「完全一致時のみ特定の文字列を返す」という厳格なルール設定です。

【最終セルフチェック】

以下のチェック項目をすべて確認し、全項目が✅なら「すべてOK」とだけ返信してください。

1つでも✅でない項目があれば、該当項目番号と具体的な問題内容を報告してください。

□ 1. 全ページの高さが842px以内に収まっている

□ 2. ページ番号が「{現在ページ}/{総ページ数}」形式で全ページに表示

□ 3. 指定した全画像が正しい位置・縮小率で表示されている

□ 4. アジェンダ順序・項目が完全一致(追加・削除・順序変更なし)

□ 5. フォント指定(Noto Sans JP・サイズ)が全ページで統一

□ 6. メインカラー・アクセントカラーが指定通り

□ 7. マージン・余白・間隔が指定値通り

□ 8. 見出しと本文の階層構造が明確

□ 9. 数値表記(カンマ区切り・パーセント表示)が統一

□ 10. 誤字・脱字・不要な改行・過剰余白なし

□ 11. 画像キャプションが付いていない(指示通り)

□ 12. 禁止された装飾(グラデーション・影等)が使用されていない

【重要】

・「すべてOK」以外の文字列("Nice work!"や"完璧です"等)は返さない

・問題がある場合は「項目○:具体的な問題内容」の形式で報告

・修正が必要な場合は自動的に修正して再チェック「すべてOK」という特定文字列のみを許可する設計は、自動化パイプラインにおいて決定的に重要です。AIは善意で「素晴らしい出来です」等の追加コメントを付けがちですが、それが後続処理を破綻させます。

重要なのは、「指示は短くより逸脱不能であるべき」という原則です。一見冗長に見えても、AIの「抜け道」を塞ぐ言葉は惜しむべきではありません。2025年の運用実績では、この詳細なプロンプト設計により、資料作成の手戻りが減り、レビュー工数も下げることができました。

これらのプロンプトは完成形ではなく、「次は」ではなく「二度と」手戻りレビューに戻らないための暫定解です。あなたの業務に合わせてカスタマイズし、Notionやクリップボードツールで管理することで、長期的な資産として機能します。次の章では、Gensparkを安全に活用するためのセキュリティ対策と失敗回避の具体策について解説します。

Gensparkを運用してRPAを掛け合わせるとかなり効率が良い

Gensparkは様々なことができます。プロンプトを磨いて安定させることができると、同じ作業を繰り返し生成させることで業務を積み重ねることができます。私たちは一部の業務で「スプレッドシート→Genspark生成→RPA」を組み合わせて自動化を実現させました。

スプレッドシートは本記事でも紹介したプロンプトの変数を組み替えることとタスク管理に便利なので使っています。スプシの内容をRPAで読取り、Gensparkに入力して出力結果をフォルダに格納してもらっています。

ブラウザ操作はAIブラウザ等もありますが、まだまだ挙動が安定しないことも多く、セキュリティ面での懸念もあるので、定型化したオペレーションを繰り返す(ブラウザの指定箇所を取得したりクリックしたり等)にはRPAの方が確実だと考えています(これはAIツールの発展で変わっていく可能性も感じています)

こうしたAIと業務フローを組合せて自動化したり、前提となるデータベースや業務プロセスの考え方、更にはベースとなる問題解決やロジカルシンキング等は気軽にご相談ください。経営コンサルティングファームや外資系メーカーでの知見を基に各社に合った研修やツール選定等を支援させていただいています。

まとめ:Gensparkプロンプト設計完全ガイド|効果的な書き方と実践事例

Genspark(ジェンスパーク)のプロンプト設計について詳しく解説させていただきました。正直、私達も日々、プロンプトは更新していますし、Gensparkも機能進化や機能追加が早いので、必ずしも本記事の内容が常に使えるとは限らないと思います。

ただ、私達はGensparkはもちろん、RPAと組み合わせてかなり効率化もできます。皆さんも日々の業務を効率化して、これまで出来なかった成果を出したり、残業を減らす一助になればと思っています。

用途別プロンプト設計の指針

- 初心者・探索利用:無料プランで基本的な検索とテキスト生成から始めて、使用感を確認。ツール指定を明示し、不要な機能の自動起動を防ぐプロンプト設計を習得

- 資料作成・スライド生成:5つのプロンプトセット(初期構成→デザイン要件→画像配置→レイアウト制約→最終チェック)を活用。段階的なアプローチで手戻りを最小化し、効率的なワークフローを実現

- 画像・動画生成:使用モデル、アスペクト比、ビジュアル要件、除外要素を明確に指定。クレジット消費を最小化しながら高品質な成果物を安定生成

- ビジネス・プロフェッショナル利用:プロンプトを「変数」と「定数」に分けてNotionやCliborで管理。業務に合わせたテンプレート化で長期的な資産として活用

- データ分析・コード生成:使用言語、ライブラリ、関数を具体的に指定。エラーハンドリングとコメント付与を明示し、実行可能なコードの生成率を向上

本記事を通じて明らかになったのは、Gensparkは多機能な統合型AIプラットフォームであり、適切なプロンプト設計なしでは「意図しない機能の自動起動」「クレジットの過剰消費」「期待と異なる出力」といった問題が発生しやすいということです。

特に「使用ツールの明示」「ファイルパスの正確な指定」「要素ごとの段階的処理」という3つの原則を守ることで、クレジット消費を抑え、作成時間を短縮できることが実証されています。私たちの実務経験でも、詳細なプロンプト設計により手戻りが大幅に減少し、レビュー工数も削減されました。

まずは基本的な検索やテキスト生成でGensparkの特性を体験(無料範囲からでよいと思います)し、あなたの利用パターン(資料作成中心か、画像生成中心か、データ分析中心か)を把握してから、最適なプロンプトテンプレートを構築することをお勧めします。

プロンプトはNotionのコードブロックやCliborに保存し、変数と定数に分けて管理することで、長文プロンプトも数クリックで呼び出せる効率的な運用が可能になります。実際に私たちもこの方法でプロンプト管理を行っており、業務効率が大幅に向上しました。

プロンプト設計は「短く」より「逸脱不能」であるべきです。一見冗長でも、AIの抜け道を塞ぐ言葉を惜しまず、制約条件を明確に定義することで、安定した高品質な成果物を継続的に得ることができます。さらに、GensparkとRPAを組み合わせることで、定型業務の自動化も実現可能です。

ぜひ、皆さんの「できない」「忙しい」を「できた」「楽だ!」に変えられるように、色々と試してみてください!