学校教育におけるAR(拡張現実)技術の活用は、2020年のGIGAスクール構想以降、特に探究的な学習活動において注目を集めています。文部科学省が示す「Society5.0に向けた教育の実現」の方針に沿って、多くの教育現場では、デジタル技術を活用した新しい学びの形を模索されていると思います。

一方で、国立教育政策研究所の調査(2023)によれば、探究学習においてテクノロジーを効果的に活用している学校は全体の約30%に留まっており、特に評価方法の確立や教員研修の体系化といった課題が指摘されています。実際に私達が教育の現場に伺うと、探究学習の本質的な目標設定や、AR等のデジタル技術の教育的価値の明確化を求める声を耳にします。

AR技術の教育活用には、①空間認知能力の向上、②抽象概念の具象化、③主体的な学びの促進、という3つの主要な教育効果が期待されています。例えば、歴史学習における遺跡のバーチャル探索や、理科における分子構造の3D可視化などは、従来の教科書ベースの学習を補完し、生徒の深い理解を支援する可能性を持っています。

しかし、これらの技術を効果的に活用するためには、教育目標に基づいた適切な教材選定と、教員のICT活用指導力の向上が不可欠です。特に、探究学習においては、技術の活用自体が目的化することを避け、「何を探究するのか」という本質的な問いを軸に据えた実践が求められます。

本記事では、「教育現場でのAR活用法」として、簡単なアプリの作り方や具体的な事例を詳しく解説します。AR技術を活用した新しい学び方やそのメリット、そして導入時の課題と解決策についても実際の教育現場で導入した経験をもとに触れながら、学校で実践的に使えるガイドとなることを願っています。

AR(拡張現実)とは

AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実世界に意味のあるデジタル情報を重ね合わせ、認知環境を拡張する技術です。具体的には、カメラやセンサーで取得した現実空間の情報に、コンピューターで生成した3Dモデルやテキスト、画像などのデジタルコンテンツを正確に位置合わせして表示することで実現されます。

ARの技術的特徴は、以下の3つの要素から構成されています:

- 現実空間の認識(Sensing) :カメラやIMUセンサー(慣性計測装置)、深度センサーなどを用いて、現実空間の形状や特徴点を検出します。特に教育現場では、平面検出や画像マーカー認識が多用され、机の上や壁面などに安定してコンテンツを表示することが可能です。

- 空間的整合性の維持(Registration) :検出した現実空間に対して、デジタルコンテンツを幾何学的に正しく配置する処理を行います。これにより、視点を変えても違和感なくコンテンツを観察することができ、特に立体的な理解が求められる教材で重要な役割を果たします。

- リアルタイムインタラクション(Interaction): ユーザーの動きや操作に応じて、デジタルコンテンツをリアルタイムに更新します。これにより、生徒が能動的に教材に関わることが可能となり、探究的な学びを支援します。

位置情報/ロケーションベースのAR(拡張現実)

位置情報ベースのARは、GPSやコンパスなどのセンサー情報を利用して、ユーザーの位置や向きに応じたデジタルコンテンツを表示する方式です。教育現場では、フィールドワークや校外学習での活用が特に有効です。

例えば、地理学習では、実際の景観にその場所の過去の様子や地形データを重ねて表示したり、生物の観察では、その場所に生息する生物の情報を地図上に可視化したりすることができます。また、校内の施設案内や避難経路の表示など、位置に紐づいた情報提供にも活用されています。

ただし、GPSの精度限界(誤差が数メートル程度)や屋内での位置測位の難しさなど、技術的な制約もあり、これらを考慮した教材設計が必要です。

画像/ビジョンベースのAR(拡張現実)

画像認識技術を用いて特定のマーカーや実物を検出し、それに関連するデジタルコンテンツを表示する方式です。教室内での学習活動に適しており、教科書や教材と連動したコンテンツ提示が可能です。

代表的な手法として、以下の2つがあります:

- マーカー型AR: 特殊なパターンや二次元コードを認識してコンテンツを表示します。教科書や学習プリントに印刷されたマーカーを認識し、3Dモデルや解説動画を重ねて表示するなどの活用例があります。位置精度が高く安定していますが、マーカーの事前準備が必要です。

- マーカーレス型AR: 実物や環境そのものを認識してコンテンツを表示します。例えば、実験器具や教具を認識して操作手順を表示したり、校舎の壁面を認識して仮想的な掲示物を表示したりすることができます。事前準備は少なくて済みますが、認識精度の安定性に課題があることもあります。

最新の画像認識技術では、機械学習を活用することで、より自然な物体認識や空間把握が可能になってきており、教育現場での活用の幅が広がっています。

学校でのAR教育とは|拡張現実を用いた新しい学び方とそのメリット

AR教育とは、拡張現実(AR)技術を活用して、生徒の学習体験を豊かにし、理解を深める教育アプローチです。現実の教室環境にデジタルコンテンツを重ね合わせることで、抽象的な概念を可視化し、インタラクティブな学習環境を実現します。

ARと従来の教育の違い|AR技術を活用するメリット

従来の教育では、教科書やデジタル教材を見る際に、実物や実験から注意を切り替える必要がありました。例えば、理科の実験で顕微鏡を覗きながら細胞の構造を理解しようとすると、顕微鏡から目を離して教科書の図を確認する必要があります。このとき、学習の文脈が一時的に途切れてしまいます。

一方、AR教育では実物を観察しながら補足情報を得られるため、学習の文脈が途切れにくく、より自然な理解の流れを作ることができます。顕微鏡で観察している細胞に、その場でデジタルの解説を重ねることで、「見ている物」と「理解すべき内容」を直接結びつけることができるのです。

また、紙の学習では限界のあった対象を立体的に捉えて理解することができるようになります。例えば、蝶も写真では「上から見た蝶」ですがARでは「蝶の腹部や足の構造」を子細に観察し、理解を深めることができるようになります。

さらに、AR技術を活用することで、生徒一人一人の理解度や興味に応じた情報提示が可能になります。従来の一斉指導では難しかった学習の個別最適化が、より自然な形で実現できるようになっています。

拡張現実が学習体験に与える影響

AR技術の導入は、生徒の学習体験を大きく変化させています。最も顕著な影響は、抽象的な概念を理解しやすいことです。例えば地理の授業では、平面の地図上に地形の起伏を立体的に表示することで、等高線の意味をより直感的に理解できるようになりました。

また、AR技術は生徒の探究心を刺激し、能動的な学習を促進します。歴史の授業で遺跡の復元モデルを観察する際、生徒たちは自然と様々な角度から建造物を観察し、細部の特徴に気づき、「なぜこのような構造になっているのか」という疑問を持つようになります。

さらに、AR体験を通じた協働学習も活発になっています。これは私達が提供したAR技術を活用した探求の授業でもよく見られますが、生徒同士が同じAR空間を共有しながら意見を交換することで、より深い理解と新しい気づきが生まれています。

ただし、これらの効果を最大限に引き出すには、明確な教育目標と適切な指導計画が不可欠です。AR技術はあくまでも教育的意図を実現するための手段であり、その特性を理解した上で、効果的な活用方法を設計していく必要があります。

AR教育のメリットと教育現場導入の課題・解決策

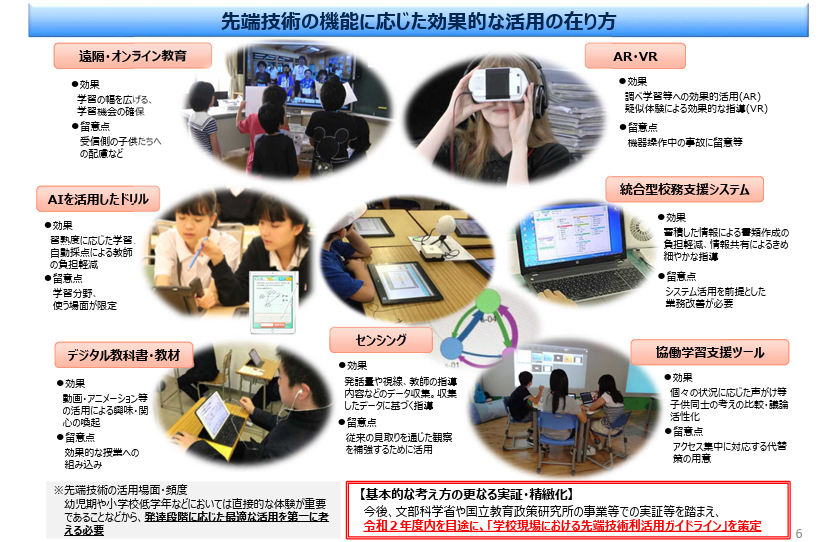

令和元年度補正予算(GIGAスクール構想の実現)の概要 (文部科学省)より引用

教育現場でのAR技術の活用は、ここ数年で大きく進展しています。GIGAスクール構想の推進により、多くの学校でデジタル機器の整備が進む中、AR技術を効果的に活用することで、従来の教育方法では難しかった学習体験を実現できるようになってきました。

デジタル教育における課題と解決策

AR技術の導入には実践的な課題もあります。最も大きな課題は、教員の指導力向上です。新しい技術を効果的に活用するには、十分な研修と準備時間が必要です。

この課題に対しては、校内での相互支援体制の構築が効果的です。定期的な実践報告会や教科横断的な研究会を通じて、活用のノウハウを共有し、蓄積していくことが重要です。

<お問合せバナー>

機器の管理と運用も重要な課題です。タブレットやARグラスなどの機器は、適切な保守と更新が必要です。この点については、段階的な導入計画を立てることで、負担を分散させることができます。まずは既存のタブレット端末で実施可能なコンテンツから始め、効果検証を行いながら徐々に拡充していく方法が、多くの学校で成功を収めています。

バーチャル教材の限界と未来の可能性

AR技術は非常に有効な教育ツールですが、万能ではありません。実物観察や実験、実習の重要性は変わりません。むしろ、ARはこれらの活動を補完し、深める手段として位置付けることで、最も効果を発揮します。

例えば、理科の実験では、実際の操作と観察が基本となりますが、ARを用いて安全な手順の確認や、目に見えない現象の可視化を行うことで、より深い理解につながります。このように、実体験とデジタル技術を適切に組み合わせることが、これからの教育には求められています。

今後は、AIとの連携によって、より個別最適化された学習支援が可能になるでしょう。生徒一人一人の理解度や興味に応じて、ARコンテンツを動的に調整することで、さらに効果的な学習環境が実現できると考えています。

ただし、こうした技術の進化に際しても、「育てたい力は何か」という教育的意図を常に意識することが重要です。テクノロジーは、あくまでも教育目標を実現するための手段であり、その本質を見失わない実践を積み重ねていく必要があります。

AR教育事例|簡単にARアプリを作ってみよう

教育現場でのAR活用は、決して特別なものではありません。今回は、実際の教育現場で活用されている具体的なAR事例と、簡単に作れるARアプリをご紹介します。これらの事例は、特別な知識や高度な技術がなくても、すぐに実践できるものばかりです。

ARアプリ作成事例|パンダマンゲーム

「パンダマンゲーム」は、Unity社が提供する無料のARアプリ開発プラットフォームを使って作成できる、シンプルな教育用ゲームです。プログラミングの授業で活用でき、生徒たちが自分でカスタマイズすることも可能です。

カメラを通して画面に映した実空間上に現れるパンダのキャラクターを、制限時間内にどれだけ多く捕まえられるかというシンプルなゲームです。

生徒たちは、空間認知能力を養いながら、基本的なプログラミングの概念を学ぶことができます。制作のなかで、画像の配置やアニメーションの設定など、直感的な操作で開発を進めることができます。

総合・探求の授業でのAR技術活用事例

総合的な学習の時間では、地域の文化財や観光スポットを題材としたARコンテンツの制作に取り組む授業もやらせていただきました。例えば、ある中学校では、地域の古い街並みを題材に、昔の写真や歴史的な解説をAR表示するアプリを生徒たちに制作してもらいました。

生徒たちは地域の方々へのインタビューや資料調査を行い、その情報をARコンテンツとして整理。現地を訪れた人がスマートフォンをかざすと、昔の様子や地域の方々の語りが表示される仕組みを作りました。この活動を通じて、郷土への理解を深めると同時に、情報発信の技術も習得しています。

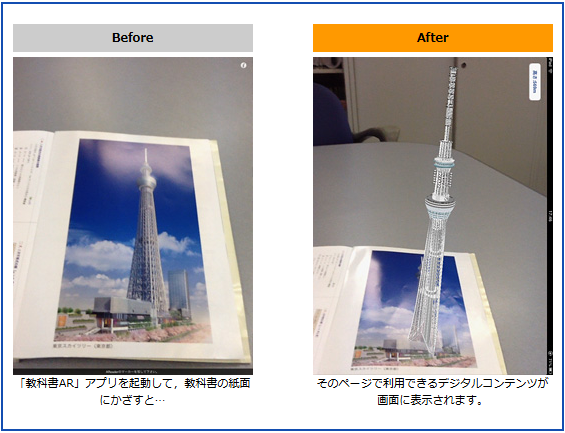

教育×AR事例:教科書AR

教科書ARは、既存の教科書にデジタルコンテンツを重ねて表示する取り組みです。例えば、理科の教科書では、平面的な図や写真に3Dモデルを重ねることで、より立体的な理解を促すことができます。

特に効果的なのは、英語の教科書での活用です。教科書のダイアログ部分にスマートフォンをかざすと、ネイティブスピーカーによる発音動画が再生される機能は、生徒の音声学習を強力にサポートします。また、イラストに関連する単語や例文が表示されることで、文脈に即した語彙学習が可能になります。

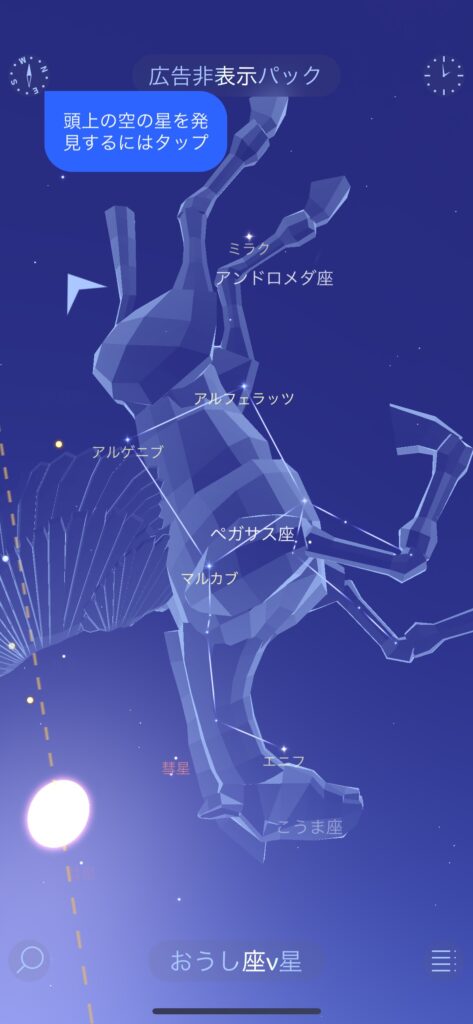

教育×AR事例:星座をARアプリで観察する

出展:StarWalk2アプリ

実際の空を見ながらARで星座を観察するアプリはたくさんあります。こうしたアプリは、実際に使ってみるとわかりますが、天体学習を支援する画期的なツールです。

従来の星座早見盤は、使い方の習得に時間がかかり、実際の夜空との対応を理解するのが難しいという課題がありました。早見盤を夜空にかざしても場所によって見える星が違ったり、どの星がどうつながり何の星座を形成しているのかが分かりにくかったと思います。

AR版では、スマートフォンを夜空にかざすだけで、その方向にある星座や天体の情報が表示され、雲や明るさで見える星が限られていても、星と星座の関係がよくわかります。季節や時間に応じても表示が変化するので、そういう意味でも実際の星空観察がしやすいツールです。

さらに、昼間でも教室内で星座や天体の動きを学習できるので、学校の授業での活用価値が高いツールです。

まとめ

AR(拡張現実)技術の教育現場への導入は、生徒の学習意欲を高め、理解を深める革新的な手段として注目されています。しかし、具体的な活用方法や導入の手順について、学校の先生方や保護者の皆様が不安を抱かれることも少なくありません。

AR技術を活用した授業は、抽象的な概念を視覚的に理解させるだけでなく、生徒自身が主体的に学ぶ姿勢を育む効果があります。例えば、理科の授業では、ARを用いて分子構造や天体の動きを3Dで表示し、生徒が直感的に理解できる環境を提供することが可能です。

また、歴史の授業では、ARを活用して生徒が自ら歴史的な遺産をバーチャルに投影することで、教科書だけでは得られない深い理解と興味を引き出すことができます。地域の歴史では、地域住民との交流から歴史を学び、情報発信までを学ぶことができます。

これらの効果を最大限に引き出すためには、適切な教材の選定や教員の研修が不可欠です。AR技術の導入は、生徒の学習意欲を高めるだけでなく、教員にとっても新たな指導方法を提供し、授業の質を向上させる効果があります。

一方で、生徒側もAR技術を活用した学習を通じて、主体的に情報を収集・分析し、自らの考えを深める力を養うことが求められます。

私たちは、教育現場でのAR技術の効果的な活用をサポートしています。具体的な授業の企画から教材の提供、教員向けの研修まで、総合的な支援を行っております。AR技術を活用した授業の導入をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。