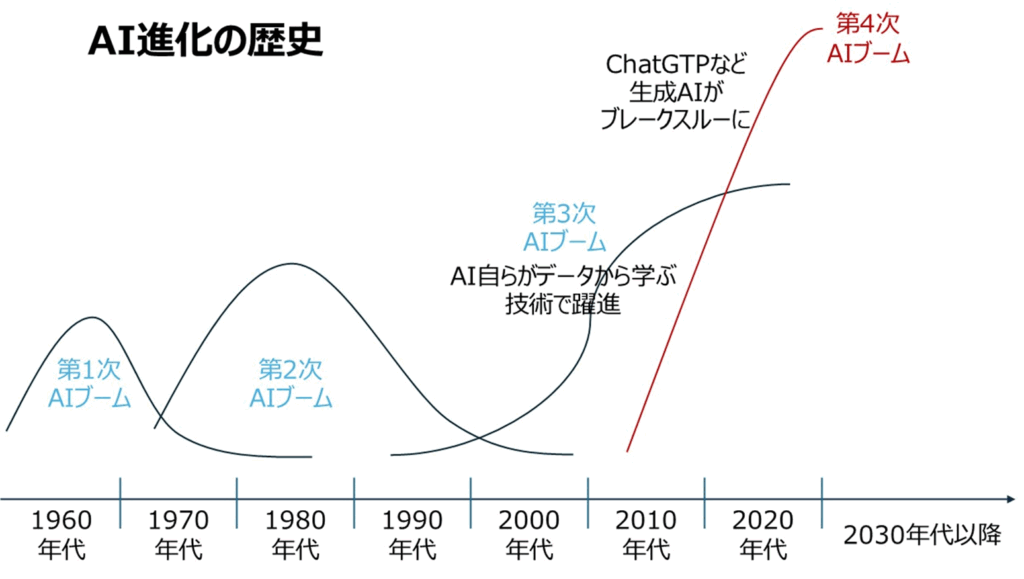

今や私たちの生活やビジネスに欠かせない存在となりつつある人工知能(AI)。しかし、その道のりは平坦ではありませんでした。

AIはこれまで、期待と失望が繰り返される「ブーム」と「冬の時代」を経験しながら、着実に進化を遂げてきました。

本記事では、第1次から第3次に至るAIブームの歴史を振り返り、それぞれの時代の成果と課題、そして停滞期を乗り越えるブレイクスルーとなった技術革新を解説します。

さらに、現在進行中の第3次AIブームの核心と、AIエージェントや次世代ロボットが切り拓く未来の可能性について、深く掘り下げていきます。

第1次AIブーム(1950年代~1960年代):AIの夜明けと最初の試練

第1次AIブーム(1950年代~1960年代)

「人工知能」の誕生と初期の熱狂

AIの歴史は、1956年に米国ダートマス大学で開催されたワークショップ、通称「ダートマス会議」から始まったと言われています。ここで初めて「人工知能(Artificial Intelligence)」という言葉が提唱され、コンピュータに人間のような知的活動、特に「推論」や「探索」を行わせる研究が本格的にスタートしました。

この時代の研究者たちは、コンピュータが記号を処理する能力に着目し、論理的な思考や問題解決を自動化できると信じていました。その成果として、チェスの対戦プログラムや、数学の定理を証明するプログラムなどが開発されました。これらは、特定のルールに基づいた閉じた世界においては、AIが人間を凌駕する可能性を示唆するものでした。

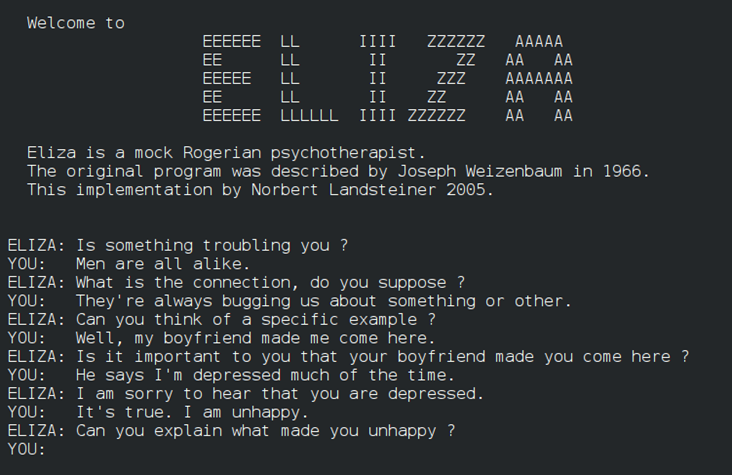

また、1966年に開発された「ELIZA(イライザ)」は、自然言語処理の先駆けとして注目を集めました。ELIZAは、ユーザーが入力したテキストに対して、あらかじめ用意されたパターンに基づいて応答を返す対話プログラムです。一見すると人間と自然な会話をしているように見えることもあり、AIが人間とのコミュニケーションを実現できるのではないかという期待を抱かせました。

期待と現実のギャップ、そして「冬の時代」へ

しかし、初期のAI研究はすぐに壁にぶつかります。チェスや定理証明のような「ルールが明確で限定された問題」においては目覚ましい成果を上げたものの、現実世界の複雑で曖昧な問題には全く歯が立ちませんでした。例えば、写真に写っているものを認識したり、文脈を理解して自然な会話を続けたりすることは、当時の技術レベルでは不可能に近かったのです。

ELIZAも、その実態は巧妙なパターンマッチングに過ぎず、人間の言葉の意味を理解しているわけではありませんでした。ユーザーが少し複雑な質問をしたり、文脈から外れた発言をしたりすると、途端に的外れな応答しかできなくなりました。

社会や研究者たちの間で高まったAIへの過度な期待と、実際の技術レベルとの間には大きな乖離がありました。AIは万能の問題解決マシンではなく、ごく限られた領域でしか機能しないことが明らかになるにつれて、失望感が広がります。研究資金は削減され、AI研究は停滞期に入ります。これが最初の「AIの冬」と呼ばれる時代です。第1次AIブームは、「推論」と「探索」というAIの基本的な能力を示したものの、現実世界の複雑さという壁を乗り越えられずに幕を閉じたのです。

第2次AIブーム(1980年代~1990年代)知識の時代とエキスパートシステムの興隆

第2次AIブーム(1980年代~1990年代)

「知識」を武器に、専門家の知能を再現

1970年代の「冬の時代」を経て、1980年代に入るとAI研究は再び活気を取り戻します。第2次AIブームの主役となったのは、「エキスパートシステム」でした。これは、特定の分野における専門家の知識や経験則をコンピュータに「知識ベース」として蓄積し、それを用いて推論を行うことで、専門家と同等レベルの判断や助言を提供するシステムです。

第1次AIブームの反省から、研究者たちは「知能には知識が不可欠である」という考えに至りました。単なる推論能力だけでなく、対象分野に関する豊富な知識をコンピュータに与えることで、より実用的な問題解決を目指したのです。

エキスパートシステムは、様々な分野で実用化が進みました。例えば、医療分野では、スタンフォード大学で開発された「MYCIN(マイシン)」が有名です。これは、感染症の診断と治療法の提案を行うシステムで、専門医に匹敵する診断精度を示したとされています。また、化学分野では化合物の構造を推定する「DENDRAL」、製造業ではコンピュータシステムの構成を支援する「XCON」などが開発され、産業界でのAI活用への期待が高まりました。機械の故障診断、金融分析、法律相談など、特定の専門領域において、エキスパートシステムは人間の専門家を支援する強力なツールとなり得ることが示されたのです。

日本でも、通商産業省(現・経済産業省)主導による国家プロジェクト「第五世代コンピュータ計画」が1982年から推進されました。これは、従来のコンピュータとは異なる、並列処理や知識情報処理に特化したコンピュータを開発し、AI研究を加速させることを目的とした壮大な計画であり、国内外から大きな注目を集めました。

知識獲得の壁と、再びの停滞|第2次AIブームも冬の時代へ

エキスパートシステムはAIの実用化に大きく貢献しましたが、やがてその限界も露呈します。最大の課題は、「知識獲得のボトルネック」と呼ばれる問題でした。エキスパートシステムを構築するには、まず対象分野の専門家から知識をヒアリングし、それをコンピュータが理解できる形式(ルールなど)に変換して、知識ベースに一つ一つ手作業で入力する必要がありました。この作業は非常に膨大で時間とコストがかかり、システムの開発・維持を困難にしました。

さらに、専門家の知識には暗黙知や状況に応じた例外的な判断が多く含まれますが、それらをすべてルールとして明文化することは困難でした。また、知識は常に変化・更新されるため、知識ベースを最新の状態に保つためのメンテナンスにも多大な労力が必要でした。

加えて、ルールベースで動作するエキスパートシステムは、あらかじめ想定された範囲外の事象や、曖昧な状況への対応が苦手でした。現実世界で起こる予期せぬ出来事や、微妙なニュアンスを含む問題に対して、柔軟に対応することができなかったのです。当時のコンピュータの処理能力やメモリ容量も、複雑な知識ベースや推論処理を扱うにはまだ不十分でした。

これらの限界から、エキスパートシステムへの過剰な期待は再び失望へと変わり、研究開発の勢いは失速していきます。1990年代に入ると、AI研究は再び停滞期、すなわち第2次「AIの冬」を迎えることになります。第2次AIブームは、「知識」の重要性を明らかにし、AIの実用化を一歩前進させましたが、「知識の獲得と維持管理の困難さ」と「ルールベースの限界」という壁に阻まれたのです。

第3次AIブーム(2010年代~現在):機械学習・ディープラーニング革命と社会実装

「冬の時代」を終わらせた三位一体の進化

長く続いた第2次AIの冬を経て、2010年代に入ると、AIは再び、そしてこれまで以上に大きな注目を集めることになります。現在進行中の第3次AIブームです。このブームは、過去のブームとは異なり、一過性の熱狂ではなく、社会の基盤技術としてAIが広く浸透していく大きな潮流となっています。

この飛躍的な発展をもたらした要因は、主に以下の3つの要素の相乗効果によるものだと考えられています。

- ビッグデータの出現と利用可能性の向上:

インターネット、スマートフォンの普及、IoT(モノのインターネット)技術の進展により、テキスト、画像、音声、センサーデータなど、デジタル化された膨大なデータ(ビッグデータ)が日々生成され、蓄積されるようになりました。これらのデータは、AIが学習するための「教科書」として活用できるようになりました。第2次ブームの課題であった「知識の手入力」に代わり、AIがデータから自律的に知識やパターンを獲得することが可能になったのです。例えば、医療分野では、過去の膨大な診断画像データをAIに学習させることで、人間が見落とすような病変の兆候を検出するシステムが開発されています。 - コンピュータ性能の飛躍的向上:

CPU(中央演算処理装置)の性能向上に加え、特にGPU(画像処理装置)の進化がAI研究に革命をもたらしました。GPUは、もともと3Dグラフィックスなどの画像処理のために開発されましたが、その単純な計算を並列に大量処理できる能力が、AI、特に後述するディープラーニング(深層学習)の膨大な計算処理に極めて適していることが発見されました。これにより、従来は不可能だった大規模なAIモデルの学習が現実的な時間で行えるようになりました。さらに、クラウドコンピューティングの普及により、高性能な計算リソースを、企業や研究者、さらには個人でも比較的安価に利用できるようになったことも、AI開発の裾野を広げる大きな要因となりました。 - 機械学習・ディープラーニングアルゴリズムの進化:

第3次AIブームの最大の技術的牽引役は、「機械学習」、特にその一分野である「ディープラーニング」の目覚ましい発展です。機械学習は、人間が明示的にルールをプログラムするのではなく、AIがデータから自らパターンや法則性を見つけ出し、学習していく技術です。これにより、第2次ブームの課題であった「ルール化できない知識」や「想定外の状況への対応」が可能になりました。

特にディープラーニングは、人間の脳神経回路(ニューラルネットワーク)を模した多層構造のモデルを用いることで、データの中に存在する複雑で抽象的な特徴量を自動的に抽出し、学習する能力に優れています。2012年に開催された画像認識コンテスト「ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge)」において、トロント大学のジェフリー・ヒントン教授(当時)らが開発したディープラーニングを用いたモデル「AlexNet」が、従来の手法を圧倒する精度を叩き出し、世界中の研究者に衝撃を与えました。これを機に、画像認識、音声認識、自然言語処理など、様々な分野でディープラーニングを用いた研究開発が爆発的に進展し、AIの実用化が一気に加速しました。

AI(人工知能)のパラダイムシフト:「教える」から「学ぶ」へ

東京大学の松尾豊教授の研究室(松尾研究所)などが指摘するように、AIの技術的進化は「第1次=推論・探索」「第2次=知識表現」「第3次=機械学習・表現学習」と整理できます。第3次ブームの核心は、AIが「人間がルールを教える」存在から、「データから自ら学ぶ」存在へとパラダイムシフトした点にあります。

これにより、第2次ブームの課題であった「開発・保守コストの増大」と「柔軟性の欠如」が大きく改善されました。

例えば、製造ラインにおける異常検知システムを考えてみましょう。エキスパートシステムでは、考えられる全ての異常パターンを事前にルールとして記述する必要がありましたが、ディープラーニングを用いれば、正常時の稼働データと過去の異常データを大量に学習させることで、AIが自ら「正常とは何か」「異常とは何か」を定義し、未知の異常パターンさえも高い精度で検知できるようになります。これにより、開発コストが削減されるだけでなく、より複雑で変化の激しい現実世界の課題に対応できるようになったのです。

現在、AIは画像認識(顔認証、自動運転の物体認識など)、音声認識(スマートスピーカー、自動翻訳など)、自然言語処理(機械翻訳、文章要約、チャットボットなど)、予測・最適化(需要予測、レコメンデーションなど)といった形で、私たちの身の回りの様々な製品やサービスに組み込まれ、社会実装が本格化しています。

第4次AIブームは新しい展開へ:AIの未来展望と技術的発展の余地

第3次AIブームによって、AIは目覚ましい進化を遂げ、社会に不可欠な技術となりつつあります。しかし、AIの進化はまだ止まっていません。現在、そして未来に向けて、さらなる技術的な発展と応用が期待されています。特に注目されているのが、「AIエージェント」と「次世代ロボット」の融合です。

自律的に思考し行動する「AIエージェント」

これまでのAIは、特定のタスク(画像認識、翻訳など)に特化したものが主流でした。しかし、今後はより汎用的で、自律的に目標を設定し、計画を立て、複雑なタスクを実行できる「AIエージェント」への期待が高まっています。

大規模言語モデル(LLM)の進化は、この流れを加速させています。GPT-4やその後継モデルに見られるように、LLMは単にテキストを生成するだけでなく、人間からの指示を理解し、それを達成するために必要なステップを推論し、外部ツール(検索エンジン、計算機、他のAIモデルなど)を連携させて実行する能力を獲得しつつあります。

将来的には、例えば「来週の家族旅行の計画を立てて、最適な交通手段と宿泊施設を予約して」といった曖昧な指示を与えるだけで、AIエージェントが情報収集、比較検討、予約手続きまでを自律的にこなしてくれるようになるかもしれません。あるいは、企業の経営戦略立案において、市場データの分析から競合調査、戦略オプションの提示、シミュレーションによる効果予測までをAIエージェントが支援する、といった応用も考えられます。これは、AIが単なる「ツール」から、人間の知的活動を代行・拡張する「パートナー」へと進化していく可能性を示唆しています。

物理世界で活躍する「次世代ロボット」

AIの知能が進化する一方で、その知能を物理世界で具現化する「ロボット」技術も大きな進歩を遂げています。従来の産業用ロボットは、決められた動作を正確に繰り返すことは得意でしたが、環境の変化に対応したり、繊細な作業を行ったりすることは苦手でした。

しかし、AI技術、特にディープラーニングや強化学習の導入により、ロボットは状況を認識し、自律的に判断し、学習しながら動作を改善できるようになってきています。

- 高度なセンシングと認識: 高精細なカメラや3Dセンサー、触覚センサーなどを通じて得られる情報をAIがリアルタイムで解析し、周囲の環境や対象物を正確に認識します。これにより、例えば雑多な部品の中から目的の部品を掴み取ったり、果物の熟度を判断しながら傷つけずに収穫したりといった、従来は困難だった作業が可能になります。

- 柔軟で器用な動作: 人間の手や生物の構造を模倣した「ソフトロボティクス」や、より自由度の高い多関節アームなどの研究が進んでいます。これにより、硬くて重いものだけでなく、柔らかいものや壊れやすいものも扱えるようになり、食品加工、介護、物流など、より多様な現場での活用が期待されます。例えば、MITが開発した柔軟なグリッパーは、卵黄を割らずに掴むことができるほどの繊細さを実現しています。

- シミュレーションと強化学習: NVIDIAの「Isaac Sim」のような高度な物理シミュレーション環境を活用することで、ロボットは仮想空間内で膨大な試行錯誤を行い、効率的に動作を学習できます。現実世界で試すには危険だったり時間がかかったりするような動作(例えば、二足歩行ロボットが転倒から起き上がる方法)も、シミュレーションを通じて安全かつ高速に習得できます。

AIエージェントとロボットの融合が拓く未来

そして、AIエージェントの「知能」と次世代ロボットの「身体性」が融合することで、その可能性はさらに大きく広がります。自律的に思考・判断できるAIが、物理世界で柔軟かつ器用に作業できるロボットを制御することで、これまで人間が行ってきた多くの作業を代替・支援できるようになると期待されています。

ノルウェーの企業「1x Technologies」が開発を進めるヒューマノイドロボット「Neo」は、その一例です。Neoは、LLMを含む高度なAIを搭載し、家庭内での洗濯物たたみや片付けといった日常的な家事を自律的に行うことを目指しています。これは、AIが物理世界と相互作用しながら、人間社会の中で具体的なタスクをこなしていく未来を予感させます。

このような技術は、製造現場における多品種少量生産への柔軟な対応、危険な場所での災害救助活動、人手不足が深刻な介護現場での高齢者支援、さらには宇宙空間での探査活動など、社会の様々な課題解決に貢献する可能性を秘めています。

まとめ:AIと共に歩む未来へ

AIの歴史は、期待と失望を繰り返しながらも、着実に前進してきました。第1次ブームでは「推論・探索」、第2次ブームでは「知識」の重要性が示されましたが、それぞれ限界に直面し「冬の時代」を経験しました。

そして現在進行中の第3次ブームでは、「ビッグデータ」「計算能力の向上」「機械学習・ディープラーニング」という三位一体の進化により、AIはついに研究室を飛び出し、社会の基盤技術として広く浸透し始めています。

AIはもはや、SFの世界の話ではありません。画像認識、音声認識、自然言語処理といった形で、私たちの生活やビジネスのあらゆる場面で活用され、その恩恵を実感できるようになっています。そして、AIエージェントや次世代ロボットといった技術のさらなる発展は、AIが人間の能力を拡張し、これまで解決できなかった社会課題に取り組むための強力なパートナーとなる未来を示唆しています。

もちろん、AIの進化には、雇用への影響、倫理的な問題、安全性、プライバシーの保護など、解決すべき課題も山積しています。

しかし、過去のブームと冬の時代から学び、技術の可能性とリスクを正しく理解し、社会全体で建設的な議論を進めていくことで、AIはより豊かで持続可能な社会を実現するための鍵となり得るでしょう。AIの進化はまだ道半ばです。私たちは今、AIと共に新たな時代を築いていく、その重要な岐路に立っているのです。